汽車文化,這一自工業時代以來便與人類生活緊密相連的符號,正經歷著一場前所未有的變革。從轟鳴的內燃機到靜謐的電動機,從傳統的燃油驅動到新能源技術的崛起,汽車不再僅僅是代步工具,它正以一種全新的姿態,重塑著人們的生活方式和身份認同。

在地下車庫里,一群年輕人正圍繞著一輛電動車忙碌著,他們拆開了電池艙,進行著一場別開生面的改裝。這一幕,正是新能源時代下汽車文化變革的一個縮影。電機的靜謐、電池的革新,以及智能化的交互體驗,正在悄然改變著人們對汽車的認知和情感。

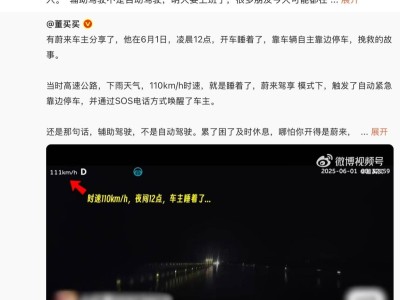

公路旅行,這一曾經屬于燃油車的浪漫敘事,也在新能源的浪潮下被賦予了新的意義。電動車車主們不再為加油站的分布而煩惱,他們更加關注的是充電樁的覆蓋率和補能速度。蔚來、小鵬等新能源車企的換電站和超充網絡,讓“電動自駕游”成為可能。在川藏線上,新能源車友們自發組建的“318電動聯盟”,更是用實際行動打破了“電動車無法遠行”的偏見。而車載外放電功能,更是讓露營文化煥發出了新的生機,用汽車電池煮咖啡、投影電影,這樣的場景在燃油車時代是難以想象的。

社群文化,作為汽車文化的重要載體,也在新能源時代下展現出了新的面貌。特斯拉車主通過車機系統分享充電樁評分,理想車主在APP里交流露營裝備心得,五菱宏光MINI EV的年輕用戶則自發組織起了“萌車派對”。這些基于科技感的聯結方式,讓汽車文化的社交屬性從線下擴展到了云端,形成了一種全新的社群生態。

設計美學方面,新能源車同樣帶來了顛覆性的變化。封閉式前臉、貫穿式燈帶、低風阻輪轂等設計元素,以極簡主義對抗著燃油時代的復雜線條。高合HiPhi X的展翼門、蔚來ET7的瞭望塔式激光雷達等創新設計,不僅提升了車輛的功能性,更成為了身份認同的符號。就連顏色的命名也充滿了科技感,“量子紫”、“光子藍”等詞匯取代了傳統的“法拉利紅”,為汽車文化注入了新的活力。

新能源技術的崛起,還大大降低了汽車文化的參與門檻。在燃油時代,一臺性能車往往價格昂貴,而如今,二十萬級的電動轎車就能提供令人驚嘆的加速性能。五菱宏光MINI EV以不足5萬元的價格,讓年輕人輕松擁有了個性化的出行工具。這種普惠性催生了更廣泛的創作熱情,從痛車貼膜到內飾DIY,從編程車燈秀到自制車載小程序,新能源車正在成為年輕人表達個性和創意的新平臺。

當然,變革總是伴隨著爭議。有人懷念手動擋的操控儀式感,有人擔憂過度智能化會剝奪駕駛的本質。但歷史告訴我們,汽車文化從來不是一成不變的。從馬車到T型車,從化油器到直噴引擎,每一次技術的躍進都伴隨著文化的解構與重建。如今,電動車在紐北賽道刷新圈速,電動皮卡拖著房車穿越沙漠,這些場景正在證明:文化的生命力不在于動力形式,而在于人類對自由移動的永恒追求。