2025年的上海國際汽車工業(yè)展覽會,與以往相比,呈現出一種截然不同的氛圍,少了喧囂,多了技術與產品的深度對話。

回想起一年前的北京車展,那更像是一場盛大的表演秀,雷軍和周鴻祎的到場無疑為車展增添了不少星光,他們不僅走訪友商展臺,更成為媒體和公眾關注的焦點,連一向低調的車企大佬也紛紛走出展臺,與同行同框,一時間,“大佬同框”成為社交媒體熱議的話題。

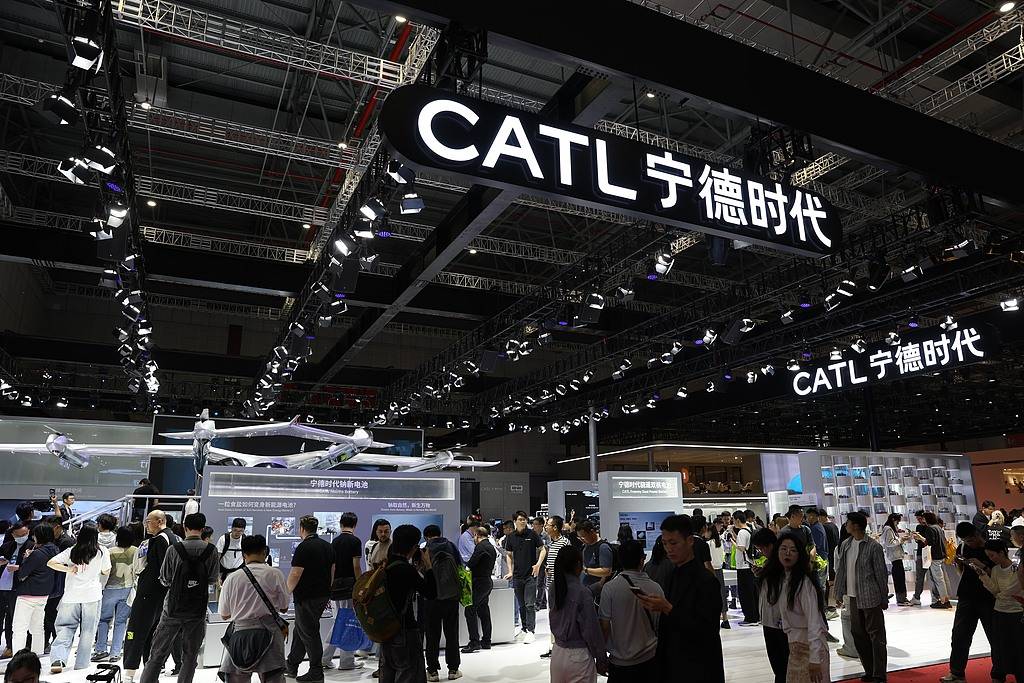

然而,今年的上海車展,流量熱潮退去,車展重新聚焦于技術和產品本身。最引人注目的變化是,原本默默無聞的零部件供應商們開始走到臺前,與車企并肩展示,甚至在某些方面,呈現出“反客為主”的趨勢。華為智能、寧德時代、地平線、Momenta、小馬智行等供應商,以獨立展商的身份亮相,成為車展的新焦點。

這一變化背后,是汽車行業(yè)正在經歷一場深刻的變革。車展,作為汽車行業(yè)的風向標,不僅展示了各大廠商的新品,更反映了行業(yè)的發(fā)展趨勢。今年的上海車展,新車發(fā)布會多達193場,涉及新戰(zhàn)略、新車型、新技術,各大車企在設計、硬件配置、智能化體驗上的比拼,堪稱“神仙打架”。

與此同時,供應商們也開始從幕后走到臺前,它們正在從內向型轉變?yōu)橥庀蛐汀W钪庇^的數據是,2025年上海車展整車展館內的供應鏈展位數量,從2023年的12家增加到23家,幾乎翻了一番。單獨的汽車科技及供應鏈展區(qū)面積,也從3萬平方米增加到10萬平方米,增長了兩倍。

在寧德時代展臺,三款硬核電池吸引了眾多目光,包括充電峰值達到12C、兼具800公里純電續(xù)航的第二代神行超充電池,以及能在-40℃極寒環(huán)境運行的鈉電池。而華為系則有兩個展區(qū),除了展示鴻蒙智行帶來的新車,還在另一個展區(qū)展示了充電/電驅和智能技術解決方案。

地平線展臺推出了L2城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)——地平線HSD,是國內首個自研軟硬一體、可量產落地的城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)。Momenta則展示了輔助駕駛方案和面向L4級自動駕駛的MSD系統(tǒng),該系統(tǒng)已在國內多個城市完成驗證。

這些供應商不僅擁有獨立的展臺,還頻繁現身新車發(fā)布會并登臺互動。上汽集團總裁賈健旭與華為常務董事余承東共同為上汽與華為打造的全新品牌“尚界”站臺。Momenta CEO曹旭東也受邀在AUDI品牌首款車E5 Sportback首秀時上臺演講,并宣布了與多家品牌的深入戰(zhàn)略合作。

這些變化表明,中國智能技術提供方與中國汽車公司正在形成汽車界的“Wintel”聯盟。就像上世紀80年代的微軟和英特爾一樣,這些供應商也在通過提供核心技術和解決方案,與車企形成緊密的合作關系。

地平線創(chuàng)始人余凱表示,他們要做機器人時代的微軟和英特爾,智能汽車是第一步。這意味著他們正在逐漸成為一個面向消費者的品牌。寧德時代也在努力向C端轉型,通過投放C端廣告來強化用戶認知。

這些主流供應商從幕后走到前臺,不僅是展示空間的變化,更是汽車產業(yè)深刻變革的體現。隨著汽車產業(yè)向智能化、電動化轉型,動力電池、芯片、智能駕駛等新供應商的加入,產業(yè)鏈結構發(fā)生了轉變。原本在金字塔體系中的整車廠不再是唯一的“鏈主”,一級供應商的地位受到挑戰(zhàn),而芯片、動力電池等供應商則直接走到臺前,與整車企業(yè)直接合作。

這些供應商提供的不再是傳統(tǒng)意義上的零部件,而是核心技術、平臺或解決方案。它們已經成為車企的重要合作伙伴,共同推動汽車行業(yè)的智能化發(fā)展。同時,“軟件定義汽車”的理念正在成為現實,軟件和芯片公司在智能化加速的當下扮演著越來越重要的角色。

中國市場的角色也在發(fā)生變化。從全球最大的潛力市場到最大、最賺錢和最具成本及效率的市場,再到全球車企加強企業(yè)綜合競爭力的“健身房”,中國市場正在成為一個快速迭代、供應鏈有韌性的競技場。能否更快地將中國納入全球研發(fā)體系,將成為決定跨國車企未來競爭力的關鍵。

目前,幾乎所有合資車企都在強調“在中國,為中國”,海外供應商如博世、采埃孚、安波福等也在加速本土化進程。安波福推出的多款本土化智能汽車解決方案,就是基于中國本土芯片,深度集成了多項功能,有效縮減成本,簡化了設計與驗證流程。

供應商特別是智能解決方案供應商從幕后走到臺前,是汽車產業(yè)轉向智能化的必然結果。車企的核心價值正在向掌握電動化、智能化關鍵技術的供應商傾斜。未來的汽車競爭,將是一場多維度的綜合博弈,既是對核心供應鏈的掌握,也在于對關鍵技術生態(tài)的選擇。