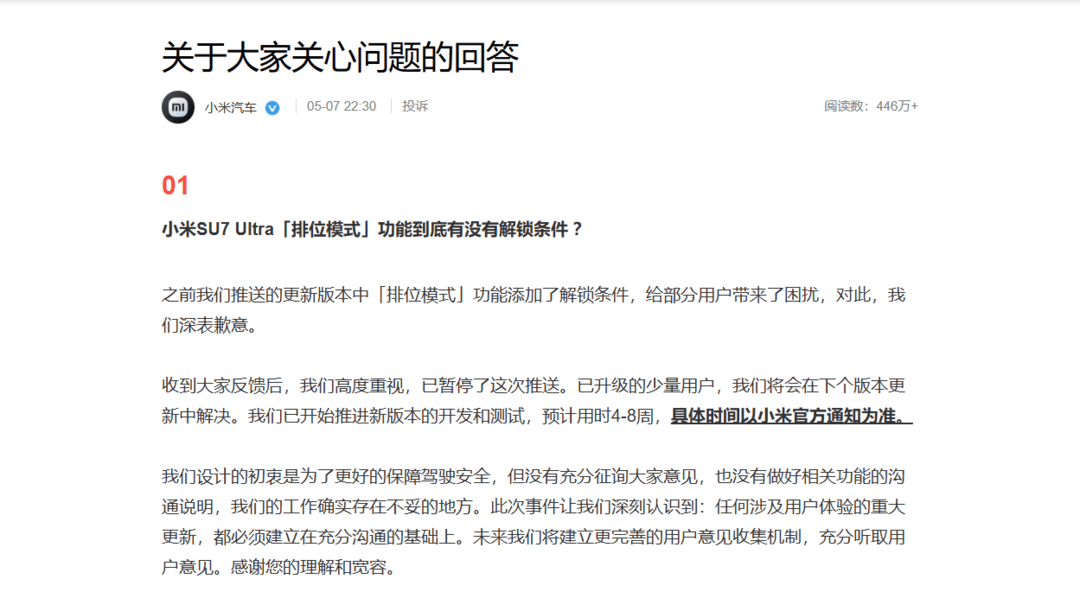

近期,小米汽車就旗下某車型在馬力限制問題上引發的爭議,向公眾致歉。這一事件迅速發酵,將關于“如何安全利用1548匹馬力”的討論推向了輿論的風口浪尖。《人民日報》對此發表評論,指出在超大馬力應用的背景下,用戶權益與公共安全之間的權衡成為了一個亟待解決的問題。

封面新聞深入剖析指出,此次爭議的本質是智能汽車時代技術革新速度與社會治理能力之間的較量。隨著電動化技術將汽車動力推向前所未有的極限,如何在追求性能突破的同時確保風險防控,成為了智能汽車領域亟待解答的文明課題。這一問題的答案,潛藏于技術防護、法規重構與公眾認知提升三方面的協同努力之中。

從技術層面來看,要馴服擁有超千匹馬力的電動“猛獸”,構建一個全方位的安全防護體系至關重要。據中國汽車技術研究中心的測試顯示,普通道路的摩擦系數遠低于專業賽道,直接釋放超跑級別的動力存在極高的失控風險。為了破解這一難題,行業正在探索場景化動力封印技術,通過高精度定位與多傳感器融合,將全馬力輸出限定在封閉場景如專業賽道內,并根據輪胎抓地力、制動性能等參數進行動態匹配。新型電池熱管理技術也通過創新設計,將電芯溫差控制在極小范圍內,顯著延長了全負荷放電時長。

與此同時,法規體系的滯后性也是此次爭議爆發的深層次原因。現行《機動車運行安全技術條件》對于“軟件定義性能”缺乏明確的約束,使得車企在參數標注、OTA升級等方面存在一定的操作空間。為了破解這一困境,需要從三個方面進行制度創新:建立OTA性能變更備案制度,要求車企提前提交技術驗證報告與用戶告知方案;實施分級駕駛資質管理,對購買高性能車型的用戶進行強制的專業賽道培訓;修訂國家標準,強制要求車企在產品標識中明確區分不同模式下的功率,并以顯著方式警示超規格駕駛的法律風險。

社交媒體時代下的公眾認知偏差也加劇了這一問題的復雜性。數據顯示,在某平臺上關于汽車馬力的討論中,絕大多數內容聚焦于“零百加速”的攀比,而涉及安全駕駛教育的討論卻寥寥無幾。為了扭轉這一趨勢,需要構建一個由行業引導、社會培育和用戶自治共同組成的協同體系。這包括建立國家級高性能車駕駛培訓認證體系、依托國際賽車場建設汽車運動文化中心以及引導車主建立自律組織等措施。

小米汽車的事件不僅僅是對單一車型性能爭議的反映,更是整個汽車產業向“軟件定義汽車”轉型過程中集體焦慮的體現。隨著技術創新不斷以熱成型鋼與AI算法等先進技術筑牢安全防線,法規體系為性能釋放劃定明確的“數字邊境線”,以及社會共識逐漸形成“賽道狂歡、公路謙抑”的文化自覺,我們有望真正實現技術革命帶來的安全駕馭。

正如《人民日報》所言,“以發展的眼光解決發展中的問題”,只有在技術突破、制度創新與人文精神三者形成合力的情況下,那些代表著人類探索極限的“性能符號”,才能真正成為引領我們駛向未來的安全方舟。