在燃油車時代,風阻系數往往被忽視,僅在運動或高性能車型中引起些許關注。然而,隨著智能化和電動化趨勢的興起,風阻系數成為了汽車制造商們競相追逐的新焦點,以降低能耗并提升電動汽車的續航能力。

近期,一款測試車輛的風阻系數數據在網絡上引發爭議。面對輿情風波,該車輛品牌迅速回應,稱網上流傳的信息不實,并強調技術參數應以官方發布為準。品牌方還宣布將打擊虛假信息的懸賞金額提升至500萬元,并表示已收到大量舉報線索。為自證清白,品牌方公開了測試計劃,承諾將按照國家專業機構實驗室的標準,對該型號車輛進行公開風洞測試。

風阻系數之所以受到如此重視,原因在于其對電動汽車續航里程的顯著影響。據統計,風阻系數每降低0.01Cd,電動汽車的續航能力便可增加約10公里。低風阻系數還能減少行駛噪音和振動,成為新能源汽車的一大賣點。

然而,在追求低風阻系數的背后,卻隱藏著一些不為人知的套路。目前,國內支持風洞測試的場地主要有天津、上海和重慶三處,而不同場地的測試結果存在差異。例如,重慶風洞測得的Cd值普遍比上海低0.08~0.15Cd,因此備受車企青睞。

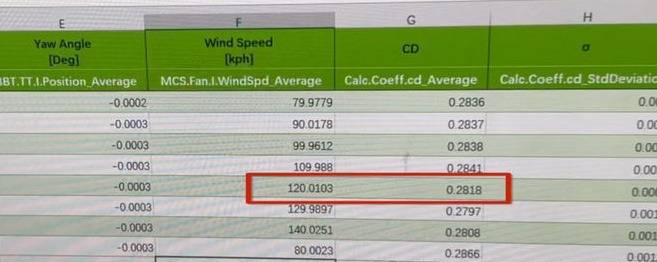

車企在公布風阻系數時,往往只提及測試成績,卻避而不談測試速度。事實上,測試速度對風阻系數有著顯著影響。車速越高,測得的風阻系數就越低。例如,小米官方宣稱的小米SU7風阻系數為0.19Cd,但測試速度高達160km/h,這一數據引發了業內外的廣泛討論。同樣,享界S9純電版(0.193Cd)的風阻系數也備受關注,但其測試條件卻未公開。

更為嚴重的是,部分車企在風洞測試中使用特調車,通過關閉不必要的部件以獲取更漂亮的數據。然而,這種做法與用戶的實際駕駛體驗嚴重脫節。畢竟,在日常駕駛中,誰會將輪轂封死、格柵關閉呢?這不僅影響車輛性能,還存在安全隱患。

面對風洞測試中的諸多貓膩,實驗室與車企為何選擇集體沉默?答案或許在于利益綁定。實驗室依賴車企的訂單維持運營,而車企之間則因競爭關系而相互包庇。即使發現對方數據存在問題,也往往選擇視而不見,以免引發不必要的麻煩。

此次造假風波雖然給行業帶來了負面影響,但也暴露出了一些深層次的問題。對于消費者而言,購車時應更加理性,不要被廣告數據所迷惑。實驗室中的極限數據并不等同于實際駕駛體驗,多試駕幾次才能真正感受到車輛的優劣。畢竟,汽車是用來開的,而不是用來比的。