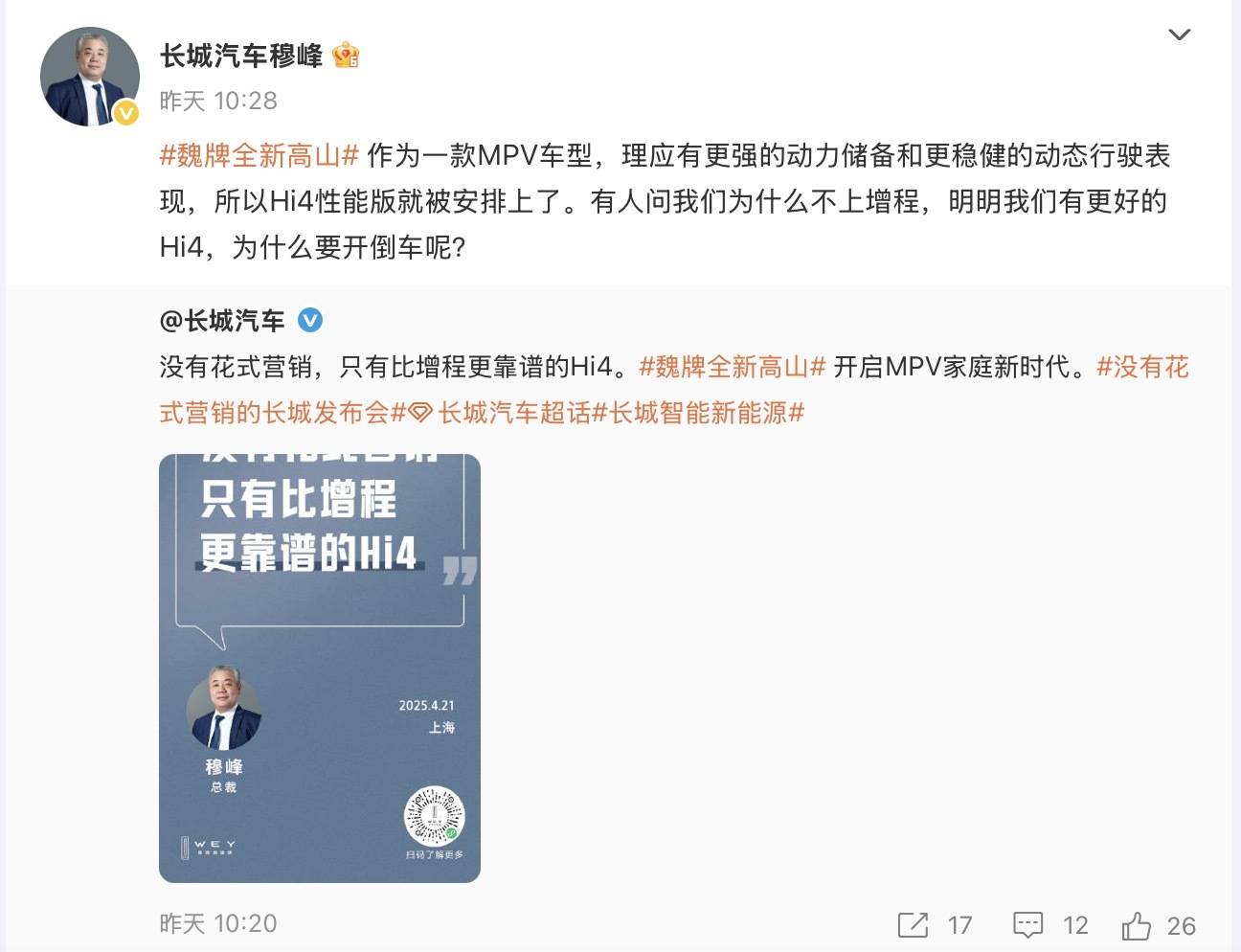

在汽車行業(yè)的激烈競爭中,長城汽車以其獨特的技術(shù)路線Hi4引發(fā)了廣泛關(guān)注。Hi4技術(shù)的推出,被視作長城汽車對增程式混動技術(shù)的一次直接挑戰(zhàn),這一舉動不僅彰顯了長城的技術(shù)自信,也將其置于了市場主流觀點的對立面。

長城汽車掌舵人魏建軍曾對高管團隊明確提出,發(fā)布會上應避免夸大其詞,不應用絕對化的語言描述產(chǎn)品。然而,Hi4技術(shù)的發(fā)布似乎打破了這一原則,它以一種近乎宣戰(zhàn)的態(tài)度,向增程式技術(shù)發(fā)出了挑戰(zhàn)。不過,技術(shù)的優(yōu)劣并非一言可定,Hi4與增程式誰更勝一籌,還需深入技術(shù)本身進行探討。

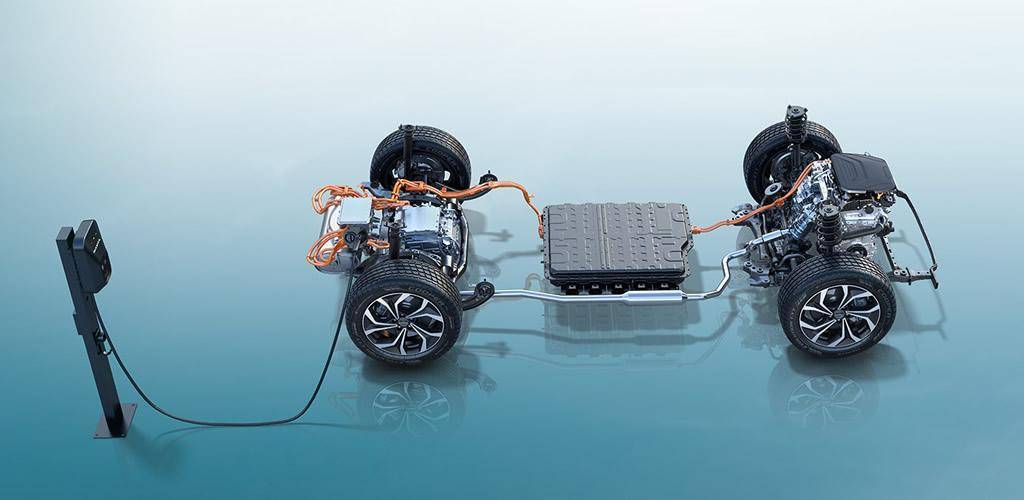

從技術(shù)邏輯上看,增程式與Hi4都是對傳統(tǒng)燃油動力形式的補充,是汽車新能源轉(zhuǎn)型過程中的技術(shù)產(chǎn)物。增程式技術(shù)采用串聯(lián)式混動模式,主要由增程器、動力電池組和驅(qū)動電機組成,增程器在電池電量不足時啟動,為電池充電并驅(qū)動車輛,從而延長續(xù)航里程。這種模式下,駕駛體驗與純電動車相似,只是多了一個“充電寶”功能的增程器。

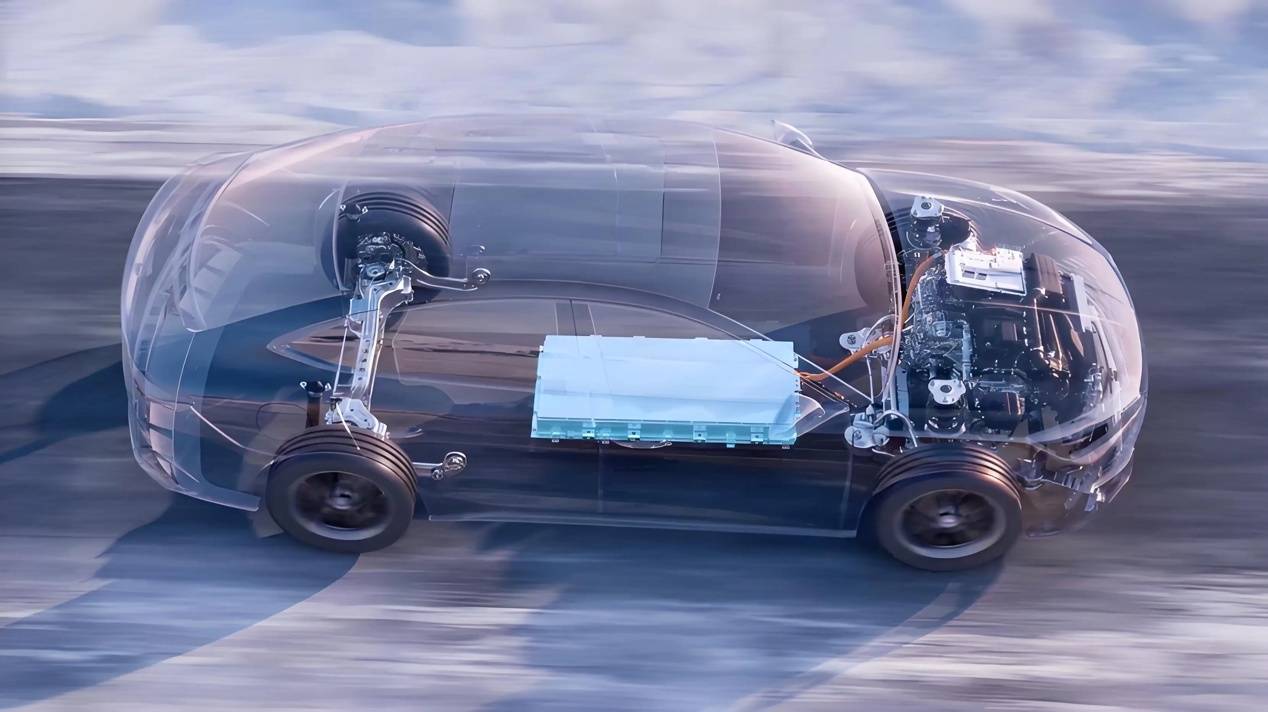

相比之下,Hi4技術(shù)則更為復雜,它是一套混聯(lián)多模電驅(qū)系統(tǒng),支持純電、串聯(lián)、并聯(lián)、直驅(qū)、能量回收等多種模式,屬于多檔位插混陣營。Hi4技術(shù)的優(yōu)勢在于高速行駛或饋電狀態(tài)下,發(fā)動機直驅(qū)效能更強,動力體驗更佳;在復雜路段下,Hi4能以四驅(qū)模式提升動力和脫困能力。然而,Hi4技術(shù)在城市路況下的中低速駕駛時,發(fā)動機可能難以維持在高效區(qū)間運行,導致效率低下。

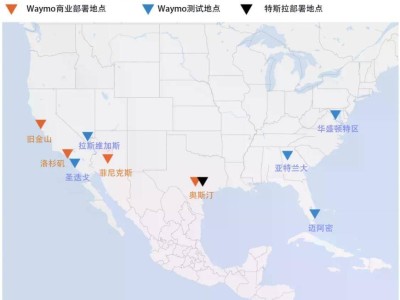

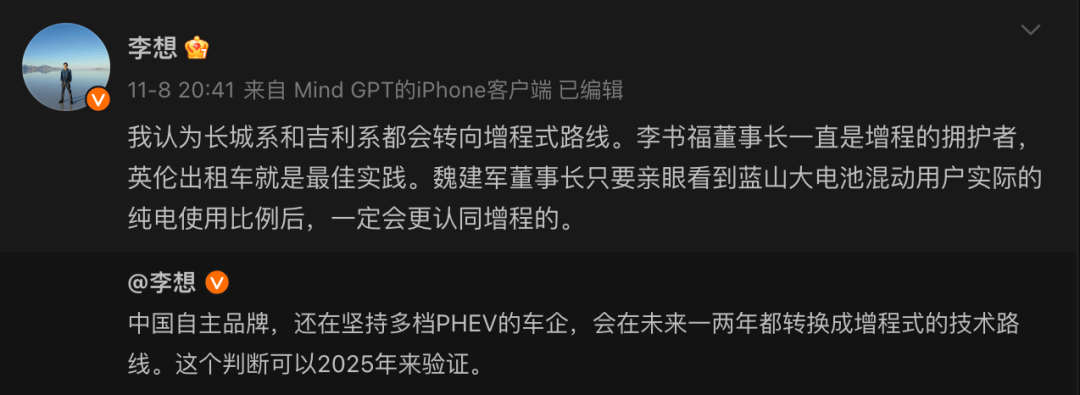

盡管如此,長城汽車對Hi4技術(shù)的堅持并未動搖。長城汽車首席增長官李瑞峰曾明確表示,增程式混動技術(shù)落后是行業(yè)共識,長城汽車將堅持Hi4路線。然而,市場的反應卻與長城的預期有所不同。越來越多的車企開始擁抱增程式技術(shù),包括一些曾反對增程式的車企,如上汽大眾等。

數(shù)據(jù)顯示,2024年中國增程式電動車銷量達到118萬輛,同比增長63%,增長速度遠超純電動車。隨著越來越多的車企入局,增程式技術(shù)在新能源市場中的占比有望進一步提升。對此,有專家預測,到2030年,增程式(含插電)將占中國電動車市場的55%,與純電車型和燃油車型形成“三足鼎立”的局勢。

市場的選擇似乎驗證了增程式技術(shù)的可行性。中國汽車流通協(xié)會專家孫勇認為,增程式的出現(xiàn)是消費者呼喚出來的,是消費者選擇出來的。對于大多數(shù)企業(yè)而言,增程式技術(shù)起到了延長產(chǎn)品線生命力的作用。然而,這并不意味著Hi4技術(shù)沒有存在的價值,只是它與不同用戶的場景需求是否適配的問題。

盡管長城汽車對Hi4技術(shù)充滿信心,但市場反應卻不盡如人意。應用Hi4技術(shù)的高山車型銷量慘淡,月銷三位數(shù)的成績令人擔憂。長城汽車或許需要從中汲取教訓,重新審視市場趨勢和消費者需求。

在新能源汽車領(lǐng)域,技術(shù)的迭代速度日新月異,誰能把握市場趨勢,滿足消費者需求,誰就能在這場競爭中脫穎而出。長城汽車能否憑借Hi4技術(shù)逆風翻盤,還有待時間驗證。