在當今這個紛繁復雜的商業世界中,一個不容忽視的現象正在悄然上演:存量博弈看似并不劃算,但背后的激烈競爭卻透露出某些尚未被充分挖掘的潛在利益與規則。這一現象為我們的2025年內需研究提供了新的視角,尤其是在外賣和即時配送體系日益興盛的今天,它們與傳統零售及電商零售的顯著差異——時間的便利性,成為了新的探討熱點。

時間的便利性,這一看似簡單的概念,是否真的能夠催生出難以察覺的新需求和新市場?為了深入探討這一問題,我們需要從最基本的需求原理出發,通過三個關鍵問題來審視中國互聯網當前的發展階段。

首先,我們不得不提及“需求”這一概念。在互聯網營銷學被廣泛傳播的今天,“需求”已被賦予了多重含義,從產品經理口中的個性化追求,到馬斯洛需求層次論中的精神與物質探討,再到互聯網大廠頻繁提及的用戶思維,無一不體現出對“需求”的深刻理解。然而,這些理解都只是冰山一角。

從經濟學角度來看,“需求”被分為狹義和廣義兩大范疇。狹義需求,即《微觀經濟學》中提到的以價格度量的供需關系,強調的是交換價值與經濟活動的緊密聯系。而廣義需求,則更多地關注產品無法度量的使用價值,尤其是那些不投入再生產的使用價值,如設計美學、品牌底蘊等,這些往往成為影響消費者選擇的重要因素。

但在這兩者之外,還有一個常常被忽視的因素——“時間”。在馬歇爾的《經濟學原理》中,邊際價格效率遞減的概念揭示了時間對于不同收入人群的不同價值。對于低收入者來說,時間的價值在于極致地利用,以提升產品的使用價值和再生產的可能性;而對于高收入者來說,他們更愿意付出更多的財富來換取時間,從而在內循環中產生更多的需求。

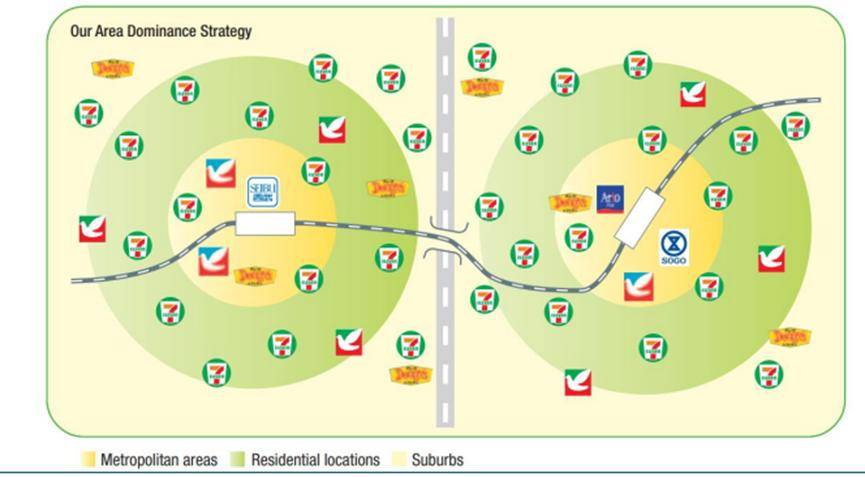

那么,時間是否真的能夠創造更多的需求呢?讓我們從實際案例中尋找答案。日本的7-11便利店便是一個典型的例子。鈴木敏文在《零售的哲學》中曾提到,消費者在物質豐富的時代,對“差別”現象尤為敏感。因此,7-11通過密集的選址、提升營業時間、小額共同配送和創立自有品牌等改革,創造出了無法量化的時間差別,從而滿足了消費者的潛在需求。

7-11的成功,證明了時間確實可以創造需求。同樣,在我們的日常生活中,也不乏類似的例子。比如飲品店推出的早C晚A或下午茶等品類,電影院里的抓娃娃機、盲盒機和按摩座椅,以及互聯網超級APP中的內容供給,都是在切分消費者的時間,從而創造出更多的需求。

回到中國互聯網的發展,我們可以清晰地看到,零售業的演進路線一直是在切分更多的單位時間,縮短消費鏈路,從而提振消費意愿,催生出更大的需求市場。從大型商超到便利店,再到傳統電商和內容電商,每一次的革新都是對時間的極致利用。

而如今的即時配送,更是將時間的便利性發揮到了極致。相較于電商而言,即時配送進一步縮短了消費者實施消費行為的時間,從而催生出更多的潛在需求。這一趨勢不僅符合零售業的發展趨勢,也響應了當前提振內需的經濟議題。

然而,盡管零售業務的發展路徑清晰,但終局卻難以預判。正如便利店、電商和短視頻等領域的成功,都是時代背景下的必然產物,但具體哪家企業能夠脫穎而出,卻充滿了不確定性。因此,對于即時配送行業來說,當前的戰事只是其稟賦的必然,而最終誰能成為行業的基礎設施,還需要時間的檢驗。

在這個過程中,那些既無法占據供給優勢,也無法切分單位時間的商業體,如一成不變的傳統商超,可能會面臨嚴峻的挑戰。而像山姆、永輝、物美等頭部商超,已經開始加碼即時零售和全時間段配送服務,以應對這一變革。

至于美團、京東與阿里等即時配送行業的巨頭,他們擁有最完善的基建和最高的資本密集度,必然會全力以赴迎接這一歷史機遇。因此,中國互聯網的這一新階段,或許不是一場短暫的暴雨,而是持續數年的濕潤。