近期,網約車行業的一個看似不起眼的問題——“開票難”,意外揭露了高德打車盈利模式的另一面。外界曾廣泛關注高德打車終于擺脫了長期盈利難題,但如今,一個更為復雜的盈利機制浮出水面:高德打車似乎依賴一群處于虧損邊緣的中小出行公司維持其盈利狀態。

事情起源于網絡上關于高德打車開票難題的持續熱議。乘客們紛紛抱怨,在使用高德打車服務后,一些出行公司無法提供發票,甚至有網友總結出“避雷指南”,列出應當避免的出行公司名單。

進一步調查顯示,這些開票難題主要集中在小規模的出行公司上。更令人擔憂的是,這些小公司的問題遠不止于無法開具發票。無證駕駛、危險駕駛和服務態度惡劣等問題頻發,而這些行為大多與高德打車平臺下的中小出行公司有關。

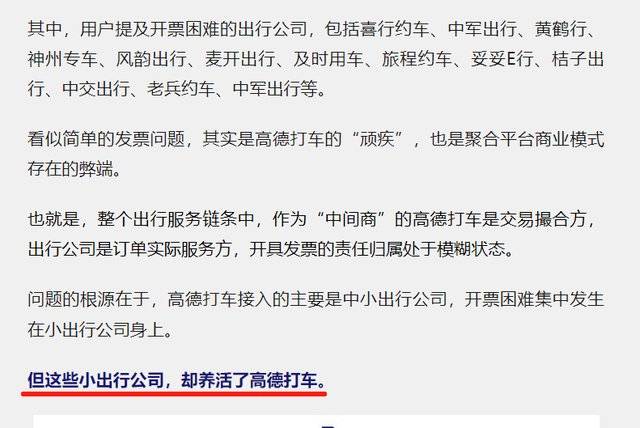

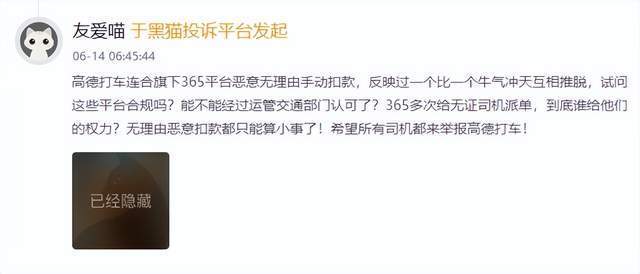

面對中小出行公司引發的諸多投訴,高德打車似乎并未采取嚴厲措施。這引發了疑問:高德打車為何如此“寬容”?媒體揭示了一個驚人事實:正是這些虧損連連的中小出行公司,以自身虧損為代價,支撐了高德打車的盈利。例如,阿里巴巴重資入股的365出行,年虧損約5億元,其中一部分虧損源自向高德打車支付的高昂流量費用,傭金費率高達9%。

即便是阿里巴巴的“嫡系部隊”,365出行在高德打車平臺上仍需支付高昂費用以爭奪流量,其他小出行公司的處境可想而知。這些中小出行平臺在高德打車面前幾乎沒有話語權,成為了高德打車盈利鏈條上的“寄生者”。

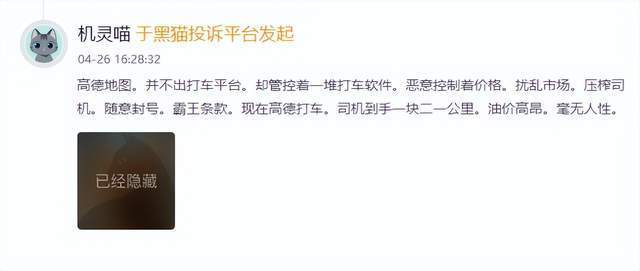

更為嚴重的是,這些中小出行平臺在面對高德打車的壓力時,往往將不滿轉嫁到司機身上。采取扣款、派遣無證司機、壓低單價和設置霸王條款等手段壓榨司機,甚至隨意封號。司機們投訴無門,押金被扣押,最終只能將憤怒發泄到無辜的乘客身上。

乘客們因此遭受了服務質量的下降和安全風險的增加,網絡上關于司機態度惡劣和平臺不作為的投訴層出不窮。高德打車的“聚合神話”如今正將中小出行平臺逼入絕境,缺乏數據主權的合作方成為了巨頭棋局中的犧牲品。當中小出行平臺為生存不擇手段時,我們失去的不僅僅是出行服務和安全。