在新能源汽車市場日益繁榮的今天,增程車以其獨特的續(xù)航模式吸引了眾多消費者的目光。銷售們常常宣傳增程車兼具電動與燃油的雙重優(yōu)勢,電池小巧,車身輕盈,續(xù)航里程卻毫不遜色。然而,深入探究后,消費者們卻發(fā)現(xiàn)了一個令人困惑的現(xiàn)象:為何增程車的實際重量,往往超出了預(yù)期,甚至超過了某些純電動車型?

以小鵬G9和理想L系列為例,小鵬G9的整備質(zhì)量已達到了2196公斤,而理想L6更是重達2330公斤,L7更是攀升至2460公斤。這些車型作為中大型SUV,電池容量卻相對較小,其重量之謎令人費解。

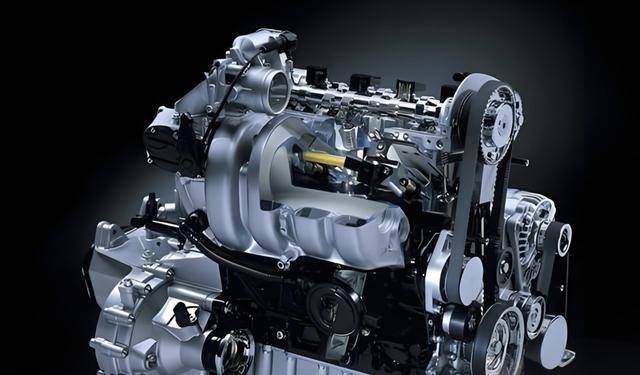

許多人在初次接觸這個問題時,可能會將矛頭指向增程器和油箱。畢竟,電動車沒有發(fā)動機和油箱,系統(tǒng)更為簡潔,自然更輕。然而,通過詳細分析,我們不難發(fā)現(xiàn),事情遠非如此簡單。一臺增程車所搭載的小排量發(fā)動機,重量大約在100至150公斤之間,再加上油箱及其附屬設(shè)備,如燃油泵、管路等,整套油路系統(tǒng)的總重量也不過50公斤上下。這些額外增加的重量,與純電動車因電池容量差異而增加的重量,其實相差無幾,無法解釋增程車為何會重出兩三百公斤甚至更多。

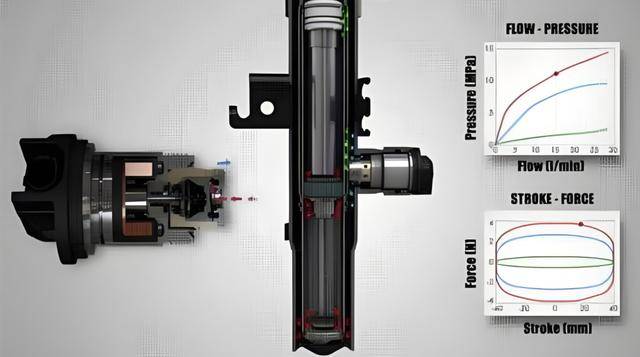

真正的原因,在于增程車為了適配這套系統(tǒng),所做出的種種“犧牲”。首先,發(fā)動機并非孤立存在,它還需要帶動一臺大功率發(fā)電機,隨時為車輛供電。這臺發(fā)電機的重量,往往不容小覷,有時甚至接近一臺小型電機的重量。增程車通常還配備有雙電機驅(qū)動系統(tǒng),前后各一臺驅(qū)動電機,再加上發(fā)電機,電機數(shù)量直接比普通純電動車多出一套。因此,盡管增程車看似省去了部分電池重量,但實際上卻增加了更多電機的重量。

不僅如此,為了讓發(fā)動機正常工作,增程車還必須增加一整套排氣系統(tǒng),包括排氣歧管、三元催化器、消音器、排氣管道等,這些設(shè)備的重量也是不容忽視的。特別是三元催化器,由于需要承受高溫高壓的工作環(huán)境,其材料和結(jié)構(gòu)都相對復(fù)雜,重量自然不輕。為了給發(fā)動機降溫,增程車還需要增加獨立的冷卻系統(tǒng),如散熱器、水泵、風(fēng)扇、冷卻液罐等,這些設(shè)備同樣會增加車輛的重量。

除了上述因素外,增程車還需要考慮發(fā)動機艙內(nèi)的進氣濾清器、小電瓶、發(fā)動機控制單元(ECU)、高壓安全模塊等設(shè)備的布置和安裝,這些都需要額外的結(jié)構(gòu)和空間來支持,從而進一步增加了車輛的重量。因此,綜合考慮以上因素,增程車變得很重也就不足為奇了。

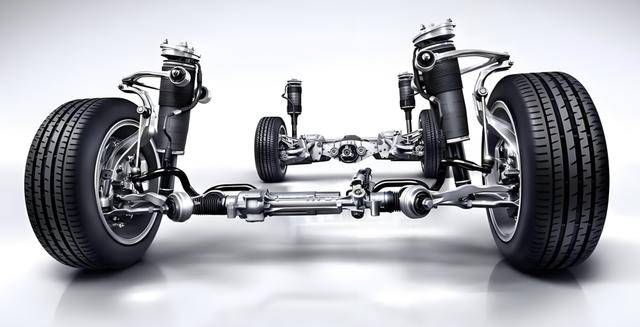

然而,增程車的超重問題并非無關(guān)緊要。過重的車身會對底盤和懸掛系統(tǒng)造成更大的負擔,導(dǎo)致前后配重失衡,影響車輛的操控性和穩(wěn)定性。例如,很多增程SUV的前軸載荷往往超過后軸,導(dǎo)致車頭更沉、轉(zhuǎn)向遲鈍、剎車距離延長。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),車企不得不加固底盤、升級懸掛系統(tǒng),以確保車輛的安全性和穩(wěn)定性。然而,這些措施往往也會犧牲一部分駕駛樂趣和乘坐舒適性。

過重的車身還會限制車輛的滿載質(zhì)量。由于增程車的重量已經(jīng)接近或達到國家標準的上限,因此其實際能安全承載的重量往往比預(yù)期的要少。一旦車輛超載,懸掛系統(tǒng)可能會超負荷工作,導(dǎo)致車身下沉、底盤變形等問題出現(xiàn)。這不僅會影響車輛的行駛安全性,還會對車輛的使用壽命造成不良影響。

增程車雖然解決了里程焦慮的問題,但也付出了“超重”的代價。消費者在選擇增程車時,應(yīng)充分考慮到這一因素,權(quán)衡其利弊得失。畢竟,安全、穩(wěn)定和舒適才是汽車駕駛的核心要素。

同時,車企也應(yīng)積極研發(fā)新技術(shù)、新材料,以降低增程車的重量和成本,提高其市場競爭力和消費者滿意度。只有這樣,增程車才能在新能源汽車市場中占據(jù)更加重要的地位。