在當今電動汽車市場,新車如雨后春筍般涌現,各類宣傳讓人目不暇接。許多消費者在面對價格相差懸殊的電動車時,心中難免產生疑惑:為何十多萬的車與二十多萬甚至三十多萬的車,在外觀、內飾以及智能化配置上看似相差無幾,價格卻有如此大的差距?

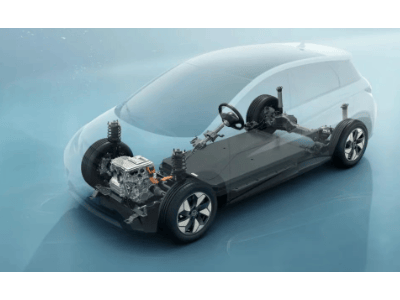

實際上,要解答這個問題,我們得從造車成本和技術配置的角度來深入探討。首先,電池作為電動車的核心部件,其成本占據了車輛總成本的一大塊。一般而言,十多萬的車受限于成本,配置的電池容量相對較小,官方續航里程多在400-500公里之間,能達到600公里已算難得。而二十多萬以上的電動車,為了在市場競爭中脫穎而出,往往會配備90度以上的大容量電池,續航里程700公里已成為標配。

除了電池,電動車的電壓平臺也是影響價格的重要因素。400伏平臺與800伏高壓平臺相比,后者在研發、設計以及用料上的成本都要高出許多。但這也帶來了顯著的優勢,即支持超快充技術。在充電樁匹配的情況下,800伏平臺的電動車充電速度可以快出一倍以上,這對于忙碌的現代人來說,無疑是一個巨大的吸引力。

再來看動力配置,二十多萬以上的電動車,由于成本更為寬裕,往往能夠搭載第二顆電機,或者至少提供一顆高功率的后驅單電機。這樣的配置,能夠充分展現電動車在動力性能上的優勢。而十多萬的電動車,則多為單電機配置,功率在150KW左右,加速性能雖然日常夠用,但想要體驗速度與激情,恐怕就有些力不從心了。

激光雷達作為高階智能駕駛的重要硬件,目前還未能在十多萬的車上普及。盡管今年被稱為智能駕駛普及年,各種L2+級甚至更高階的智能駕駛功能都在向低價位車型下放,但激光雷達由于其高昂的成本,仍然只能出現在二十多萬以上的車型上。激光雷達對于復雜光線條件、惡劣天氣以及復雜路況的應對能力,是目前任何基于攝像頭的視覺方案都無法完全替代的。

雖然十多萬的電動車與二十多萬以上的電動車在外觀和內飾上可能相差無幾,但在電池、電壓平臺、動力配置以及智能駕駛硬件等方面,卻存在著顯著的差異。這些差異,正是造成兩者價格懸殊的主要原因。因此,消費者在購買電動車時,不妨參照上述幾點配置,來評估一款車的性價比是否值得入手。