近日,市場監管總局針對直播電商行業的亂象召開了專題新聞發布會,明確表示將采取一系列措施進行整治。此次行動旨在通過穿透式監管,提升線上線下的聯動作戰能力,以有效打擊直播電商領域的各種問題。

為了進一步完善監管制度,市場監管總局正加速推進《直播電商監督管理辦法》的出臺,明確平臺經營者、直播間運營者等主體的責任。這一系列舉措反映出,直播電商行業的亂象已經引起了相關部門的高度重視。

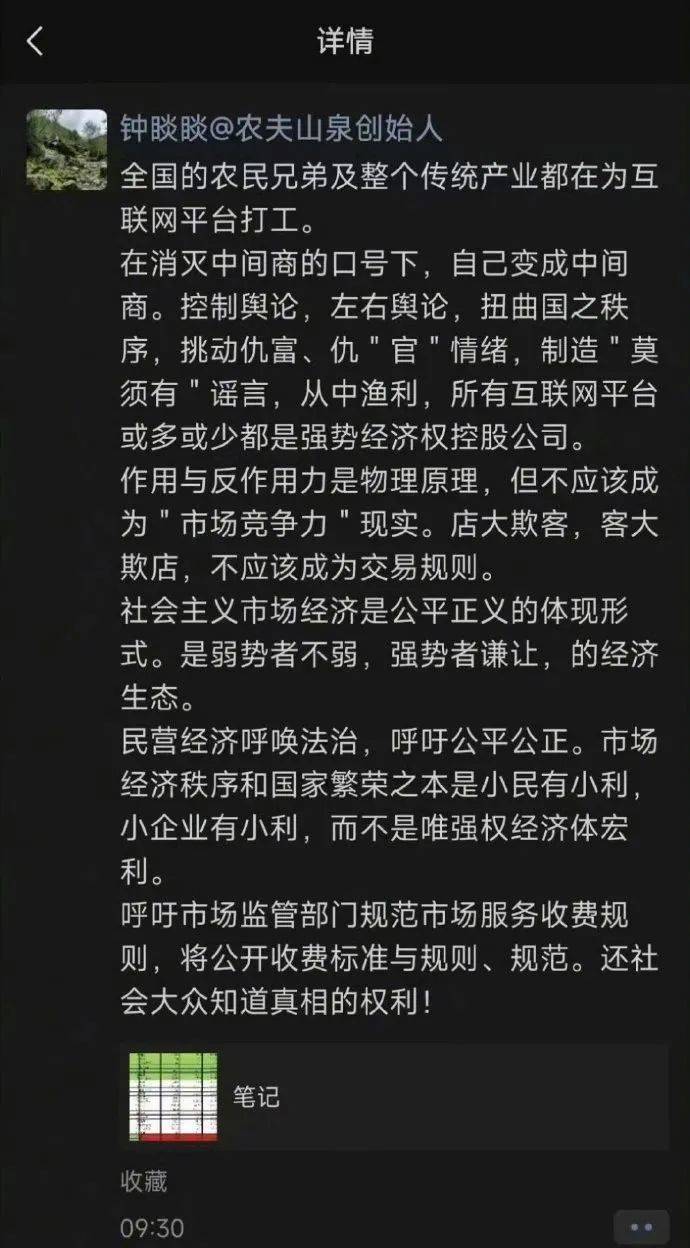

自去年底以來,實體企業家、農夫山泉創始人鐘睒睒多次對電商平臺,尤其是直播電商表達了不滿。他直言不諱地表示,自己永遠不會參與直播帶貨,并批評那些熱衷于直播帶貨的企業家,認為他們應該致力于更有價值的事業。

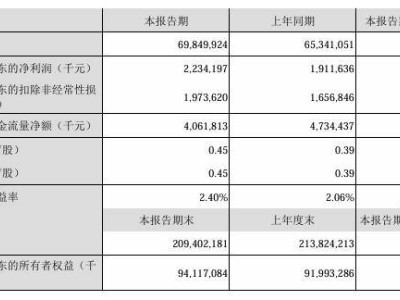

鐘睒睒的觀點并非孤立,事實上,電商行業的亂象已經對實體企業造成了不小的負面影響。市場監管總局發布的數據顯示,2024年全國市場監管部門共受理消費者投訴1862.5萬件,其中網購投訴舉報占比高達70%以上,直播帶貨的投訴舉報更是同比增長了19.3%。

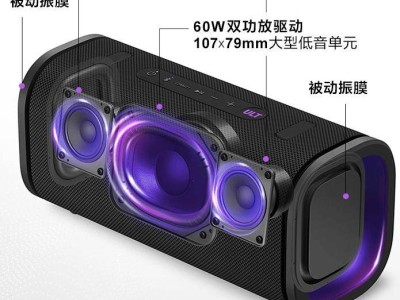

電商平臺的發展確實帶來了商業的革新,打破了實體店的空間局限,讓商品信息更豐富、更透明。然而,隨著電商平臺的規模不斷擴大,虛假宣傳、以假充真、售后服務不到位等問題也日益凸顯。特別是直播電商等新興模式的出現,更是加劇了這些亂象。

作為零售電商行業的資深專家,筆者認為,電商平臺亂象頻發,平臺方難辭其咎。電商平臺在資本的驅動下,往往追求極速發展模式,以實現行業壟斷和流量變現為目標,忽視了與實體行業的協同發展。同時,電商平臺的商業模式也存在問題,以達人、主播為主導的直播電商模式容易出現人、貨、場分離的現象,使得違法行為難以定性。

海爾集團董事長張瑞敏和鐘睒睒等實體企業家都曾呼吁市場監管部門規范電商平臺的服務收費規則,公開收費標準與規范。他們指出,電商平臺應該與實體行業一起深耕細作,而不是通過低價競爭和流量變現來損害實體企業的利益。

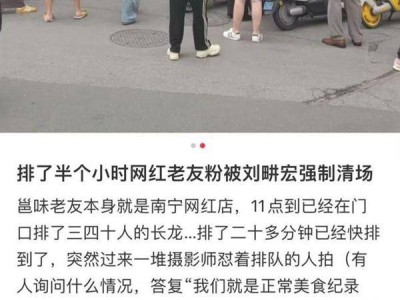

電商行業的亂象不僅破壞了市場競爭秩序,還對實體行業造成了實質性的傷害。單一的低價競爭讓商家之間互相傷害,無法從競爭中獲得進步。同時,直播電商平臺的高GMV往往是由主播們帶來的,超級主播和平臺獲得了更高的收益,但商家、廠家和農民們卻難以獲得足夠的利潤。

那么,電商及互聯網產業該如何走向健康發展呢?鐘睒睒在央視《對話》節目的訪談中提出了自己的見解。他認為,企業家或超級主播的直播帶貨只是治標不治本,真正的助農應該是授人以漁,而不是授人以魚。一個健康的產業應該注重長遠發展和產業升級,而不是短期的流量變現。

事實上,一些互聯網企業已經開始意識到原來的商業模式和盈利模式不利于自身和實體企業的健康發展,開始調整和優化經營策略。例如,淘寶升級了店鋪評價體系,讓評價更真實、聚焦和有效;京東則根據不同行業的經營特點升級了數字化營銷產品能力。

除了互聯網企業的自我調整外,電商行業的健康發展還需要監管部門的規范和引導。市場監管總局已經明確表示將全力整治直播電商亂象,并加快出臺相關監管辦法。同時,電商行業也需要改變壟斷的經營目標,以開放、品質為導向進行良性競爭;改變盈利模式,從流量變現轉變為以服務收入為核心。

實體企業也在為電商行業的健康發展貢獻力量。例如,農夫山泉在云南省捐贈了5家現代化的茶業初制工廠,總投入超1億元。這些工廠不僅提升了當地的茶葉加工能力,還為農民提供了穩定的銷售渠道和更高的收購價格。

電商行業的未來發展需要服務于實體行業,與實體行業形成良性互動。同時,隨著AI技術的不斷發展,電商行業和實體行業將形成更深的融合關系。各大電商平臺需要發揮各自在商業模式和基建上的優勢,引導實體商家進行良性競爭和產業升級。