在移動互聯(lián)網(wǎng)深度滲透生活的今天,手機套餐的選擇已成為影響日常開支的重要決策。面對運營商推出的數(shù)百種套餐方案,消費者往往陷入"套餐迷局":看似誘人的低價背后可能暗藏合約陷阱,大流量套餐可能存在定向流量限制,家庭共享套餐可能捆綁隱性費用。本文通過系統(tǒng)梳理套餐選擇的核心邏輯,為消費者提供一份實用的避坑指南。

用戶畫像的精準定位是選卡第一步。通信專家建議,消費者應先通過運營商APP查詢近三個月的流量和通話使用數(shù)據(jù)。對于日均流量超過1GB的重度用戶,建議選擇包含通用流量的套餐;商務人士則需關(guān)注套餐內(nèi)包含的全國通話時長;家庭用戶可優(yōu)先考慮支持多張副卡共享的融合套餐;而僅用于接收驗證碼的備用卡,8元保號套餐即可滿足需求。值得注意的是,跨省流動頻繁的用戶應避開標注"省內(nèi)流量"的套餐,全國流量套餐更具性價比。

當前運營商套餐體系呈現(xiàn)明顯分層特征。在50元以下經(jīng)濟型區(qū)間,移動無憂卡以3元月租提供30分鐘通話和100MB流量,適合老年群體;29元檔的炎影卡則包含150GB流量(其中30GB通用),但需注意其優(yōu)惠期僅12個月。50-200元主流區(qū)間,5G智享套餐提供60GB全國流量和1000分鐘通話,網(wǎng)絡優(yōu)先級更高;全家享套餐支持3張副卡共享200GB流量,并贈送300M寬帶。200元以上高端市場,全球通鉆石卡除提供無限流量外,還包含機場高鐵貴賓廳、星級酒店折扣等12項增值服務。

合約期陷阱是消費者投訴的重災區(qū)。某運營商推出的29元套餐規(guī)定,用戶需承諾在網(wǎng)24個月,提前解約需支付"未履行月份×50元"的違約金。這意味著若使用1年后解約,需額外支付600元違約金。定向流量的使用規(guī)則也暗藏玄機:某視頻免流套餐明確規(guī)定,直播、彈幕、廣告等衍生內(nèi)容需消耗通用流量,部分用戶因此產(chǎn)生高額套餐外費用。建議消費者辦理套餐時,用手機錄制客服確認關(guān)鍵條款的錄音,避免口頭承諾與實際不符。

科學選卡可遵循"五步法":首先通過運營商APP生成近6個月消費報表;其次根據(jù)使用習慣確定優(yōu)先級(流量/通話/共享);接著用Excel計算兩年總成本(含優(yōu)惠期后資費);然后通過官方渠道核實套餐細節(jié),特別注意合約期、流量范圍等條款;最后關(guān)注運營商的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)惠、老用戶回饋等活動。某消費者通過對比發(fā)現(xiàn),某套餐首年月租29元看似優(yōu)惠,但次年漲至89元,兩年總成本達1416元,而另一無合約套餐兩年總成本僅1176元,反而更劃算。

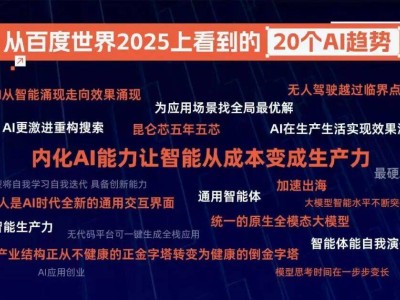

行業(yè)觀察人士指出,2025年的套餐競爭正從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向服務戰(zhàn)。運營商開始推出"模塊化"套餐,允許用戶自由組合流量、通話、寬帶等元素。某省移動試點的"積木套餐",用戶可按10元/10GB的標準疊加流量包,按0.1元/分鐘的標準購買通話時長,這種靈活組合方式受到年輕用戶歡迎。同時,套餐與數(shù)字服務的融合成為新趨勢,如云存儲、視頻會員、安全服務等增值服務正成為套餐的重要組成部分。