在近期舉辦的Rokid與暴龍眼鏡聯合發布會上,行業對智能眼鏡的未來圖景展開熱烈討論。Rokid創始人兼CEO祝銘明提出明確判斷:三至五年內,手機仍將作為通信計算終端存在,但用戶交互場景將向眼鏡設備遷移,智能眼鏡有望成為新一代人機交互核心載體。為實現這一目標,企業公布"雙線戰略"——自身聚焦帶顯示功能的AR眼鏡研發,同時向合作伙伴開放無顯示產品的技術模塊。

供應鏈動態顯示行業正進入爆發前夜。據企業披露,雙十一期間生產線已調整為三班倒模式,預計十二月單月產能將突破百萬臺。祝銘明透露,明年計劃實現100萬臺出貨量,后年目標提升至200-300萬臺,2028年沖擊千萬級市場。這種樂觀預期基于當前市場反饋:原計劃10-15萬臺的初期產能被迅速消化,大量訂單被迫延期交付。

全球化布局方面,企業采用"雙軌制"策略。通過自有品牌與合作伙伴共同開拓市場,目前海外訂單量已達5萬臺,并在Kickstarter等眾籌平臺刷新品類紀錄。這種模式與meta和雷朋的合作路徑相似,后者通過與眼鏡巨頭Luxottica合作,成功解決時尚設計與佩戴舒適度問題,目前占據全球七成市場份額。

產品定義邏輯發生根本轉變。暴龍品牌市場負責人指出,智能眼鏡需首先滿足"好戴"的基本需求,再疊加科技功能。這種理念體現在合作細節中:暴龍主導前端設計,把控材料選擇與結構優化,Rokid則負責電路系統與電池模塊開發。雙方經過多輪打磨,在保證科技性能的同時實現28克輕量化設計,較初代產品減重40%。

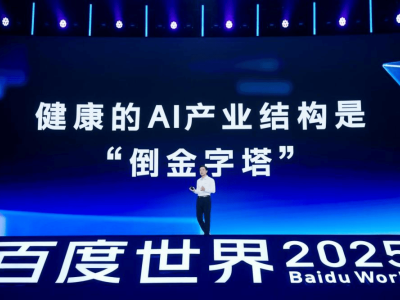

市場數據印證行業拐點來臨。Counterpoint報告顯示,2025年上半年全球智能眼鏡出貨量同比增長110%,其中AI眼鏡占比達78%,較2024年同期提升32個百分點。國內市場呈現類似趨勢,阿里、小米、百度等科技巨頭紛紛入局,多款新品集中上市形成競爭格局。

面對大廠競爭,祝銘明認為行業仍處于探索階段。"真正挑戰將在年出貨量突破百萬臺時出現,當前各家尚未進入全力競爭狀態。"他強調Rokid的生態優勢:平臺已聚集近3萬名開發者與5000家企業,明年將投入千萬元舉辦開發者大賽,通過獎金扶持中小團隊創新。硬件生態同樣開放,第三方配件商開發的貼膜、膠囊電池等產品已進入官方銷售體系。

技術突破直接推動用戶體驗升級。企業數據顯示,融合拍照功能后,用戶日均內容分享量增長3-4倍,AI搜索、實時翻譯等場景使用頻次持續攀升。線下渠道表現尤為突出:1007家加盟店中近40家門店的智能眼鏡收入占比超50%,且退貨率接近零。值得關注的是,20%購買者為首次佩戴眼鏡的新用戶,智能設備正成為傳統眼鏡行業的增量市場。

為解決近視用戶痛點,行業推出"套鏡組合"方案。通過智能眼鏡與適配鏡片的打包銷售,既保證科技功能體驗,又維持傳統渠道利潤空間。廈門某光學企業COO表示,這種模式使門店毛利率提升至合理區間,有效化解電子產品與眼鏡行業的利益沖突。

盡管市場呈現爆發態勢,技術瓶頸仍待突破。當前產品普遍存在續航不足問題,單次充電使用時長多在10小時以內。交互體驗方面,手勢識別誤觸率與語音喚醒準確率在復雜環境下的表現仍有提升空間。實測數據顯示,在展會等嘈雜場景中,語音助手喚醒成功率較安靜環境下降約35%,聲學結構設計與降噪算法需持續優化。