全球風電行業的年度盛會——北京國際風能大會暨展覽會(CWP2025)在中國國際展覽中心(順義館)拉開帷幕。作為中國軌道交通裝備制造業的領軍企業,中國中車以“風光儲氫”全產業鏈技術體系為核心,攜系列創新產品及AI+風電一體化解決方案亮相展會,與全球行業伙伴共謀能源轉型新路徑。

開幕式上,中國中車副總裁余衛平發表主題演講。他指出,中國風電產業已從技術追趕者躍升為全球引領者,構建起“摧不垮、打不爛”的產業鏈體系。中車將高鐵技術積淀延伸至風電領域,通過“技術同源”策略打造高可靠性裝備,為全球能源革命注入中國動力。演講期間,中車株洲所等4家子公司與行業代表共同簽署《北京宣言2.0》,承諾深化跨國技術合作,推動風電產業標準化建設。

在“迎著風光看未來”主題展區,中國中車展示了覆蓋風電整機、發電機、葉片、齒輪箱等關鍵環節的全產業集群。技術團隊重點推介了四大創新平臺:系統解決方案平臺可針對平原、山地、海上等復雜場景提供定制化配置;環境適應平臺突破高海拔、低溫運行等技術瓶頸;電網友好型平臺實現與智能電網的無縫銜接;數字化平臺通過AI算法優化運維效率。這些技術成果已應用于全球30多個風電項目,累計裝機容量超50GW。

展會現場,北京鑒衡認證中心等5家權威機構向中車頒發多項產品認證。其中,10MW級海上風電機組獲國際型式認證,標志著中國風電裝備正式進入“雙位數”時代。同期發布的“中國中車杯”第八屆全國大學生可再生能源競賽課題,聚焦氫能儲能、數字孿生等前沿領域,吸引清華、浙大等46所高校組隊參賽。

在能源生態展示區,一座集成海陸場景的立體沙盤成為焦點。該模型動態演示風電與抽水蓄能、綠電制氫、碳交易市場的協同運作機制,直觀呈現“風-光-水-儲-氫”多能互補系統的減排效益。據測算,該模式可使區域電網碳強度下降42%,為“雙碳”目標提供可復制的解決方案。

技術創新與人文體驗的融合成為展會亮點。環形裸眼3D屏幕帶領觀眾“穿越”至福建海域,見證16MW海上機組在17級臺風中穩定運行;文化互動區通過風車模型DIY、碳中和計算器等趣味活動,吸引超3000人次參與。展臺特別設置的“中車時光隧道”,以光影技術重現中國風電從1986年首臺機組并網到如今領跑全球的發展歷程,引發行業專家強烈共鳴。

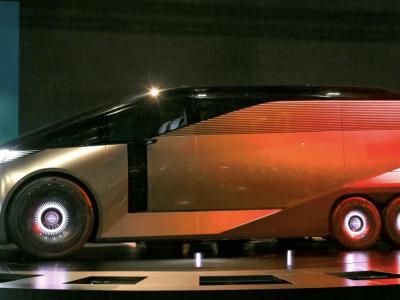

此次參展,中國中車同步展出時速160公里氫能源市域列車、“氫春號”有軌電車等新能源軌交裝備,彰顯“交通+能源”雙賽道布局。據介紹,其氫能列車已在內蒙古、四川等地開展示范運營,單次加氫續航達600公里,較傳統燃油車減少碳排放85%。這種跨領域技術遷移,正推動中國中車向全球綠色裝備系統解決方案提供商轉型。