10月28日,小米武漢智能家電工廠正式啟動生產,這座占地50萬平方米的工廠以空調產品為核心產能,標志著小米在智能制造領域邁出關鍵一步。作為繼北京昌平手機工廠、北京亦莊汽車工廠后的第三座自建智能工廠,其一期項目投入25億元,僅用336天便實現投產,規劃年產能達700萬套空調設備。工廠整合六大核心分廠、實驗樓及物流配套設施,實現生產、信息、設備全流程數字化管控,每6.5秒即可下線一臺高端空調,關鍵部件質檢環節采用100%AI視覺檢測技術。

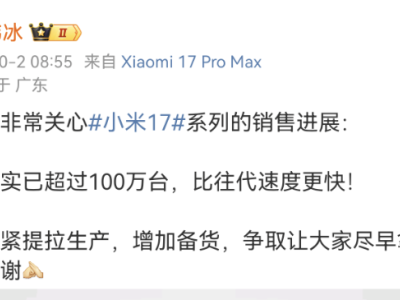

投產儀式上,小米集團總裁盧偉冰與創始人雷軍共同出席。盧偉冰強調,武漢已形成從設計研發到生產驗證的完整產業閉環,未來將成為小米大家電的核心制造樞紐。雷軍雖未現場發言,但通過微博透露,該工廠依托"小米澎湃智能制造平臺",在效率與質量上已達到行業領先水平。這座工廠的建成,不僅補全了小米"人車家全生態"戰略的重要拼圖,更被視為回應外界質疑的關鍵舉措。

今年以來,小米空調業務陷入輿論漩渦。8月社交平臺爆發"線上銷量超越格力"的爭議,雙方高管就統計口徑展開多輪交鋒。數據顯示,小米空調第二季度出貨量突破540萬臺,連續三個季度增速超50%,以10%市場份額位居行業第四。9月推出的"10年免費包修"服務,再度引發格力市場總監朱磊關于"十年不用修才是實力"的回應。這場口水戰背后,折射出行業對小米代工模式的質疑——盡管小米2018年通過米家品牌切入空調市場時采用代工策略,但這種輕資產模式被批評缺乏核心技術。

代工爭議并非首次困擾小米。早在智能手機時代,采用高通芯片、三星屏幕等國際供應鏈的組裝模式,就使其被貼上"組裝廠"標簽。這種認知偏差導致小米長期面臨品牌升級困境:消費者認可蘋果、華為的高端定位,源于其掌握芯片、系統等底層技術,而單純硬件堆砌的性價比模式難以支撐溢價空間。雷軍在年度演講中坦言,這類偏見曾讓他陷入嚴重內耗,甚至質疑"小米手機只是簡單組裝零件"的說法。

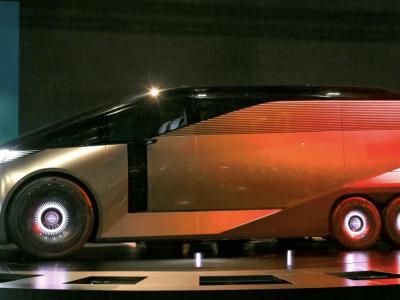

為撕掉"組裝廠"標簽,小米近年開啟硬核轉型。去年投入24億元的昌平手機工廠,實現年產能1000萬臺旗艦機型,其自主研發設備占比達行業前列。今年汽車工廠的投產,更將智能制造版圖擴展至新能源領域。盧偉冰在人民網節目中指出,科技消費品的核心在于產品力,代工是先進產業分工形式,小米通過自建工廠強化對制造環節的掌控。這種轉變在資本市場產生連鎖反應——投資者開始重新評估小米的科技屬性,其估值邏輯逐漸向蘋果、英偉達等硬科技企業靠攏。

雷軍將自建工廠視為破局關鍵。他以手機工廠投產后的輿論變化為例:去年相關設施啟用后,網絡上關于小米是組裝廠的批評聲顯著減少。這種重資產投入策略,本質上是小米向市場傳遞的轉型信號:從依賴供應鏈整合的互聯網模式,轉向掌握底層技術的硬科技路線。武漢家電工廠的投產,不僅完善了智能制造生態,更通過全鏈路自主可控的生產能力,為小米沖擊高端市場提供技術背書。

當前,小米正面臨雙重考驗:既要通過持續技術創新打破"組裝廠"偏見,又需在空調等新業務領域證明市場競爭力。隨著武漢工廠的產能釋放,小米大家電戰略進入實質落地階段。這場由代工向智造的轉型,不僅關乎企業生存邏輯的重構,更承載著雷軍證明中國科技企業創新能力的終極目標。當智能制造平臺開始輸出行業標準,小米或許正在書寫新的產業敘事——一家從性價比起家的公司,如何通過技術深耕完成品牌價值的躍遷。