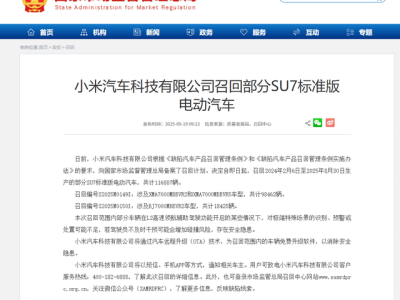

近日,新能源汽車領域迎來一場備受關注的召回事件——小米汽車宣布對11.7萬輛SU7標準版車型實施召回,此次召回通過OTA遠程升級方式完成,不僅引發了車主群體的廣泛關注,更將智能駕駛時代“技術快速迭代與安全保障”的矛盾推上風口浪尖。

根據小米公布的解決方案,車主需將車輛系統升級至Xiaomi HyperOS 1.10.0版本,整個過程約30分鐘且無需返廠。此次升級重點優化了四大核心功能:大車避讓邏輯方面,系統可提前識別壓線行駛的大型貨車,通過主動微調車道位置減少視覺壓迫和剮蹭風險;動態車速功能能根據雨天、夜間等復雜環境自動調整目標車速;通行連貫性優化解決了高速及城市快速路輔助駕駛中的功能斷點問題;新增的誤加速抑制輔助功能則在車輛靜止或低速時,若檢測到前方障礙物且駕駛員深踩油門,會自動限制加速輸出。

值得關注的是,此次召回的性質界定引發行業熱議。召回編號尾字母“I”明確指向“監管調查介入下的召回”,屬于“受調查影響召回”而非企業主動披露問題。這一細節暴露出新勢力車企在合規備案與品牌形象維護之間的微妙博弈——相較于主動召回,監管介入更容易引發公眾對產品前期測試完整性的質疑。此前小米SU7在安徽發生的事故,更讓此次召回遭遇“監管被動性”的輿論質疑。

從法律層面看,此次召回厘清了一個行業認知誤區:涉及安全隱患的軟件修復必須依法備案為“召回”,而普通功能優化可稱為“升級”。小米選擇合規備案的做法,與部分車企通過“技術升級活動”規避召回標簽的做法形成鮮明對比。這一選擇雖符合監管要求,但也因關聯此前事故陷入輿論漩渦。

橫向對比行業數據,此次召回規模并非個例。2025年特斯拉因攝像頭故障召回335萬輛車型,本田、寶馬等傳統車企年召回量均超90萬輛。小米自身也有相關經驗,今年1月曾因泊車功能問題召回30,931輛SU7,同樣通過OTA完成修復。數據顯示,隨著智能汽車滲透率提升,軟件相關召回已成為新能源行業的常態化現象。

此次召回的爭議焦點,還暴露了純視覺方案在智能駕駛領域的局限性。召回僅涉及無激光雷達的標準版車型,印證了“純視覺依賴攝像頭感知,在復雜光線、遮擋場景下識別能力不足”的行業共識。此前新勢力車企追求“以軟件算法彌補硬件差距”的技術路徑,在監管強化與事故案例疊加下,正面臨“功能先進性”與“安全冗余度”的重新權衡。

對于召回批次的車主而言,首要任務是立即完成系統升級,確保輔助駕駛算法優化到位。但更關鍵的是建立正確認知:此次召回本質是L2輔助駕駛的預防性補充,屬于算法迭代而非硬件缺陷。這并不意味著可以放松警惕——使用輔助駕駛時必須保持人工監控,尤其在施工路段、夜間行車或貨車密集區域,需隨時準備接管車輛。

此次事件為新勢力車企敲響警鐘:智能駕駛技術迭代必須建立在“安全冗余優先”的原則之上,不能以用戶為“測試樣本”。國家強化智能駕駛監管的趨勢已明確,要求車企清晰區分“功能優化”與“安全缺陷召回”,避免模糊概念誤導消費者。對于消費者而言,在選擇智能汽車時,除關注功能豐富度,更需考察硬件配置完整性與車企的安全測試體系。

從小米3萬輛到11.7萬輛的召回規模擴大,折射出智能駕駛普及過程中的必然陣痛。OTA技術讓安全修復更高效,但無法替代前期的充分測試與硬件冗余設計。這場召回不是智能駕駛技術的“挫折”,而是行業走向成熟的“必修課”——唯有在速度與安全間找到平衡,新勢力才能真正贏得市場信任。