當ChatGPT、DeepSeek等人工智能技術不斷突破,全球正經歷一場前所未有的科技變革。這場變革不僅重塑了技術格局,更將一系列時代命題推至臺前:人類如何與智能機器共處?教育體系能否適應技術浪潮?文學教育在科技沖擊下如何自處?普通人的創造力是否會被進一步擠壓?

帶著這些關乎人類未來的疑問,記者專訪了北京大學哲學社會科學一級教授陳平原。這位同時擔任河南大學近現代中國研究院院長的學者,近期主編的《AI時代的文學教育》由北京大學出版社出版。書中收錄的37篇文章,凝聚了學界對人工智能與人文教育關系的深度思考。

編撰這本聚焦AI與文學教育的著作,本身就是一場充滿不確定性的探索。從今年2月向45位學者發出約稿函,到最終收錄33篇來稿與4篇自撰文章,整個過程折射出學界對人工智能的復雜態度。陳平原特別強調,除事實性錯誤外,所有文章均保持原貌:"現在對AI的認知還處于初級階段,每個學者的觀點都是時代思考的珍貴樣本。"

在人工智能日益普及的背景下,教育領域正面臨深刻變革。陳平原指出,當前社會存在的"創新焦慮癥"值得警惕:"真正具有創新能力的人始終是少數,AI的廣泛應用可能進一步壓縮普通人的創新空間。"他主張教育應回歸本質,重視文化傳承、生活適應與精神調適:"承認天賦差異,與不完美的自己和解,這對多數人更重要。"

書中收錄的文章呈現出多維度的思考。南京大學丁帆教授先后六次修改稿件,其基調雖顯悲觀,但在AI詩文寫作專題中,學者們普遍認為人工智能生成的文學作品難以企及人類創作的水準。這種矛盾心態,正是當前學界對AI技術復雜認知的縮影。

關于人工智能的發展瓶頸,陳平原特別提到專業數據庫開放問題。他指出,當前AI訓練主要依賴網絡公開資源,而中國知網等專業數據庫尚未有效接入,這嚴重制約了技術發展質量。如何平衡數據開放與利益協調,成為亟待解決的現實問題。

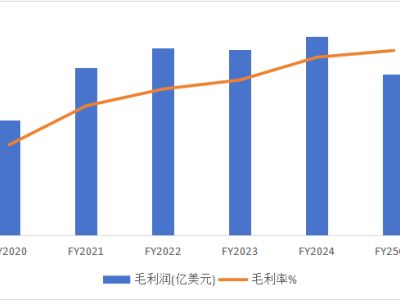

在全球化語境下,中英文AI發展的不平衡同樣引發關注。數據顯示,全球AI企業中美國占比34%,中國占15%,而75%的科技論文以英文發表。這種語言優勢可能導致技術發展差距進一步擴大,如何通過制度安排促進中文數據資源的有效利用,成為重要議題。

對于教育體系的變革方向,陳平原提出應避免盲目跟風。他反對短期內大規模調整專業設置,認為教育應著眼于培養"聰明、敏感、具有學習能力和修養背景的人才"。針對當前學制過長的問題,他指出:"最有創造力的年齡段被消耗在校園里,這對個人和社會都是損失。"

在采訪過程中,陳平原多次強調保持理性思考的重要性。當記者提及使用AI輔助擬定采訪提綱時,他笑著給出80分的評價,但指出實際交流并未遵循這份提綱。"未來十年,不確定性將成為常態,"這位學者表示,"在科技震蕩中,我們需要帶著敬畏持續探索,在實踐與反思中尋找人與技術的平衡點。"