一場由預(yù)制菜引發(fā)的輿論風(fēng)波,將知名餐飲品牌西貝與公眾人物羅永浩推向了風(fēng)口浪尖。這場爭議不僅涉及消費者對菜品制作方式的質(zhì)疑,更折射出餐飲工業(yè)化進(jìn)程中標(biāo)準(zhǔn)缺失、信息透明度不足等深層問題。

事件起因于羅永浩在社交平臺發(fā)布的一條動態(tài)。他直言某連鎖餐飲品牌“幾乎全用預(yù)制菜”,且價格“偏高”。這條動態(tài)迅速引發(fā)網(wǎng)友熱議,而涉事品牌西貝很快成為焦點。盡管西貝創(chuàng)始人賈國龍曾公開回應(yīng),但其表述被部分網(wǎng)友認(rèn)為存在“模糊概念”之嫌,甚至被解讀為帶有攻擊性,導(dǎo)致輿論進(jìn)一步發(fā)酵。

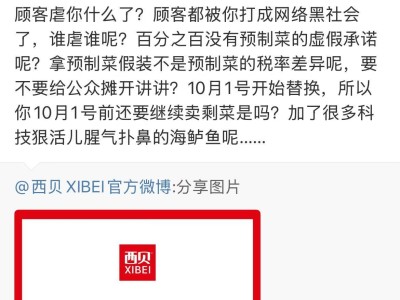

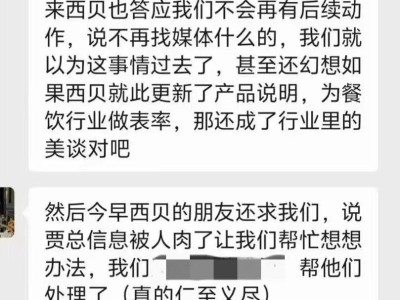

西貝的官方聲明隨后發(fā)布,試圖平息爭議,但內(nèi)容被指“缺乏誠意”,未能有效回應(yīng)消費者對預(yù)制菜定義的關(guān)切。羅永浩及眾多網(wǎng)友對此提出批評,認(rèn)為企業(yè)應(yīng)更坦誠地面對問題,而非通過文字游戲回避核心矛盾。

作為西北菜系的代表品牌,西貝的發(fā)展歷程頗具代表性。1988年,其從內(nèi)蒙古巴彥淖爾市的一家“黃土坡小吃店”起步,早期以手工制作的莜面、羊肉等地域特色菜品為核心競爭力。1999年進(jìn)入北京市場后,品牌通過更名為“西貝莜面村”強(qiáng)化差異化定位,并借助《舌尖上的中國》IP合作,成功塑造“傳統(tǒng)美食”形象,門店數(shù)量在五年內(nèi)從30余家激增至約200家。

規(guī)模化擴(kuò)張倒逼供應(yīng)鏈變革。2017年,西貝在內(nèi)蒙古建立有機(jī)莜麥基地;2020年,投資10億元的中央廚房在天津落成,旨在輻射京津冀地區(qū)。然而,中央廚房生產(chǎn)的“功夫菜”與門店現(xiàn)做菜品的界限模糊,成為此次爭議的導(dǎo)火索。賈國龍曾表示,門店菜品不符合其認(rèn)可的“預(yù)制菜”標(biāo)準(zhǔn),但這一觀點與行業(yè)分類存在分歧——中國連鎖經(jīng)營協(xié)會此前將西貝列為“預(yù)制菜使用率超80%”的品牌之一。

爭議的核心在于“預(yù)制菜”定義的模糊性。目前,行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)與消費者對“預(yù)制”的理解存在顯著差異。例如,中央廚房集中處理的食材是否屬于預(yù)制菜?半成品與現(xiàn)做的邊界如何劃分?這些問題導(dǎo)致雙方溝通陷入“各說各話”的困境。

從行業(yè)角度看,預(yù)制菜被資本視為萬億級市場,但消費者對其仍存在“不新鮮”“營養(yǎng)流失”等負(fù)面認(rèn)知。信息不透明加劇了信任危機(jī),而此次事件恰好暴露了這一痛點。據(jù)第一財經(jīng)報道,《預(yù)制菜食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)》草案即將征求意見,餐飲門店使用預(yù)制菜的信息披露或?qū)⒊蔀閺?qiáng)制要求。

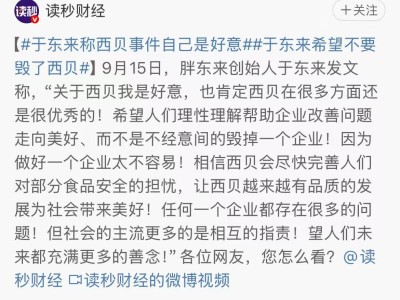

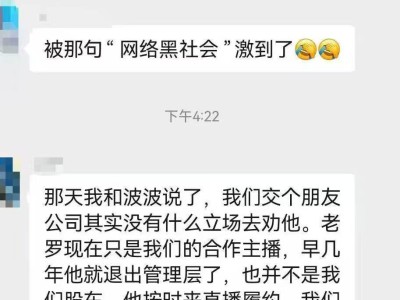

對西貝而言,這場風(fēng)波的影響遠(yuǎn)未結(jié)束。作為曾表達(dá)上市意愿的餐飲企業(yè),其公關(guān)應(yīng)對能力受到質(zhì)疑。連發(fā)多份聲明卻未能有效化解矛盾,反映出企業(yè)在輿情管理上的不足。相比之下,羅永浩憑借對互聯(lián)網(wǎng)傳播規(guī)律的熟悉,占據(jù)了輿論制高點。

消費者知情權(quán)的保護(hù)成為關(guān)鍵議題。越來越多的人呼吁,餐廳應(yīng)在菜單或顯著位置標(biāo)注菜品是否使用預(yù)制食材。這一需求若能通過政策落地,或?qū)⑼苿有袠I(yè)透明度提升,減少信息不對稱帶來的矛盾。

在這場博弈中,企業(yè)與消費者的關(guān)系面臨重構(gòu)。誰能更主動地公開信息、尊重消費者選擇權(quán),誰就能在未來的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。西貝的案例為行業(yè)敲響警鐘:在餐飲工業(yè)化浪潮下,標(biāo)準(zhǔn)化與透明化缺一不可。