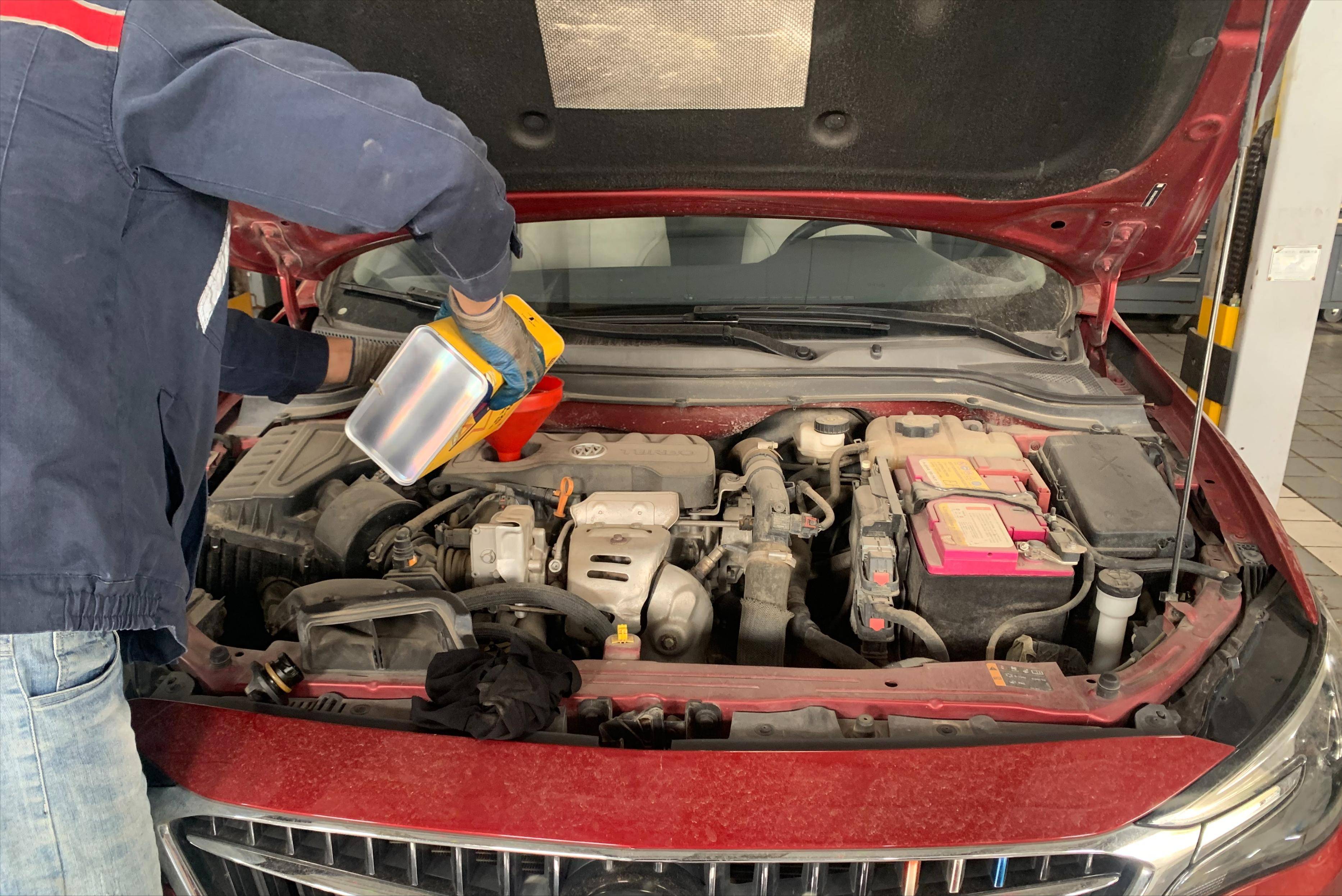

汽車保養看似簡單,實則暗藏諸多門道。尤其在更換機油這一環節,不少車主因疏忽大意或礙于情面,導致權益受損。近期有業內人士透露,當前機油市場造假手段日益高明,消費者稍不留神就可能中招。

據某汽修店老板介紹,現在假機油的包裝工藝已達到以假亂真的程度。不法分子通過回收正品機油瓶,重新灌裝劣質機油后銷售。這種操作與高端白酒造假如出一轍,外包裝的防偽標識、瓶身設計等細節均與正品無異,但內部液體質量卻天差地別。更令人震驚的是,部分修理店自身也難以辨別真偽,導致消費者在不知情的情況下使用劣質機油。

使用假機油的危害具有隱蔽性。短期來看,車輛行駛無明顯異常,但長期使用會導致發動機內部積碳嚴重。專業人士指出,全合成機油通常可支持1萬公里更換周期,而劣質礦物油僅能維持5000-8000公里。若未及時更換,發動機內部會形成類似紅糖的油泥,最終引發動力下降、油耗增加等問題。

為降低風險,消費者應優先選擇正規渠道進行保養。有車主分享經驗稱,相比知名品牌,本地小品牌機油反而更可靠。這類產品因市場認知度低,造假者認為回收價值不高,反而降低了被仿冒的概率。這種選擇看似反常規,實則蘊含著樸素的防偽智慧。

保養完成后,車主務必索回機油瓶。這一舉動具有雙重意義:其一,可通過查詢防偽碼驗證機油真偽;其二,剩余機油可二次利用,避免浪費。更重要的是,破壞完整包裝能切斷造假產業鏈。有維修工透露,完整機油瓶在黑市可售出高價,不法分子正是通過回收這些容器實施二次灌裝。

行業專家建議,消費者可采取"破瓶行動"來維護市場秩序。具體做法是在保養后,用剪刀等工具損壞機油瓶,尤其是高端品牌產品。當每個車主都形成這種習慣時,造假者將難以獲取足夠數量的完整包裝,從而從源頭上遏制假機油流通。這種看似微小的舉動,實則是對市場誠信的有力守護。