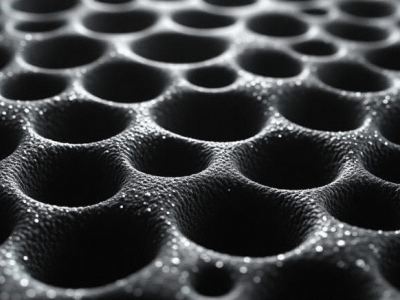

在鋰離子電池技術的革新征程中,多級孔結構設計正逐漸成為解鎖性能瓶頸的金鑰匙。這一設計理念巧妙融合了微孔、介孔與宏孔的不同功能,共同編織出一張高效儲鋰與離子傳輸的網絡。

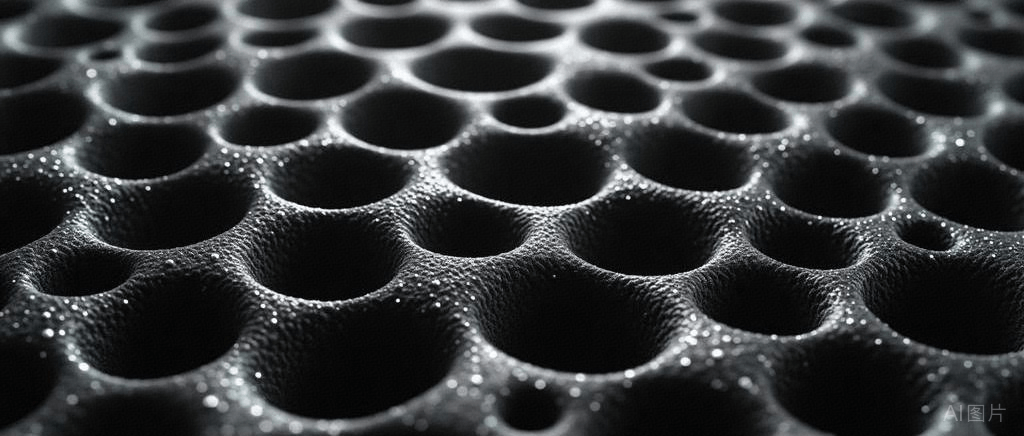

想象一下,鋰離子電池內部仿佛一座繁忙的都市,多孔碳材料扮演著交通樞紐的角色。微孔(小于2納米)如同狹窄的小巷,它們密集分布,為鋰離子提供了豐富的存儲空間;介孔(2至50納米)則像是城市的主干道,加速離子的快速流通;而宏孔(大于50納米),宛如寬闊的高速公路,確保電解液能夠順暢滲透至電極的每一個角落。

這種跨尺度的孔隙協同機制,為解決鋰離子電池能量密度與功率密度之間的矛盾開辟了新的道路。在高充放電速率下,傳統電極中的鋰離子擴散受限嚴重,導致性能下滑。而通過精心設計的孔結構,可以有效減弱這種擴散限制,提升電池的整體表現。

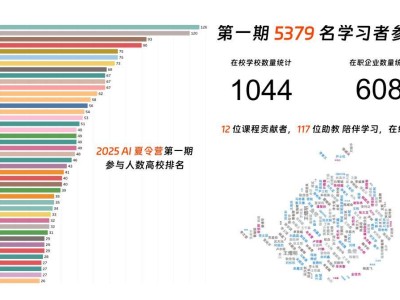

近年來,多級孔道設計的價值在多項研究中得到了驗證。例如,一項針對LiCoO?正極的研究顯示,通過構建含有低曲折因子的“高速公路”孔道,并優化孔隙率和孔徑,能量密度實現了顯著提升,最高可達91.4%。這一成果不僅彰顯了多級孔道的協同優勢,也為高性能電極的設計提供了新的思路。

中國科學院大連化學物理研究所的科研人員在此基礎上更進一步,他們設計的電極材料中,結構單元間隙形成了微孔與介孔,而宏觀粒子間隙則構建了宏孔通道,實現了雙孔徑分布的目標。這一創新設計極大地拓展了電極在鋰空氣電池、鋰硫電池等領域的應用范圍,顯著提高了反應物的傳質效率。

南京林業大學的團隊則通過雙模板法精準調控了孔隙層次,制備出了層級氮摻雜多孔碳。這種材料在可逆比容量方面表現出色,高達1051.2 mAh/g,這得益于其層級有序孔結構與豐富的N/O官能團的協同作用。

蘭卡斯特大學與吉林大學聯合開發的OSPC-1材料也引起了廣泛關注。這種sp3混合型多孔碳的鋰離子貯存能力是石墨的兩倍多,充電速度更是提升了一倍以上。其獨特的分子級結構通過艾格林頓自身偶聯技術構建了穩定的碳-碳鏈接,形成了高導電的三維網絡。經過多次充放電循環測試,電極無衰變跡象,有效解決了傳統石墨負極的安全隱患。

在負極材料方面,多孔碳的應用同樣令人矚目。針對錫基負極在充放電過程中面臨的體積膨脹挑戰,廣西師范大學的團隊提出了三維多孔碳支撐策略。他們將錫嵌入多孔碳的納米孔洞中,形成了立體納米薄膜和納米棒。這種設計不僅緩沖了體積膨脹,還提供了連續的導電網絡,顯著提升了錫基復合材料的循環穩定性。

然而,盡管多孔碳材料性能卓越,其產業化之路仍面臨諸多挑戰。高昂的制備成本、批次穩定性問題以及厚電極加工難度等,都是亟待解決的關鍵問題。以MOF衍生多孔碳為例,其制備過程涉及高溫碳化、模板去除等復雜工序,能耗與原料成本均較高。MOF前驅體的合成一致性、碳化工藝參數波動等因素也會影響產品的性能重現性。

盡管如此,多孔碳材料領域的研究仍在不斷深入,科研人員正致力于解決這些產業化難題。他們相信,通過不斷的探索與創新,多孔碳材料終將走出實驗室,成為推動鋰離子電池技術發展的強大動力。