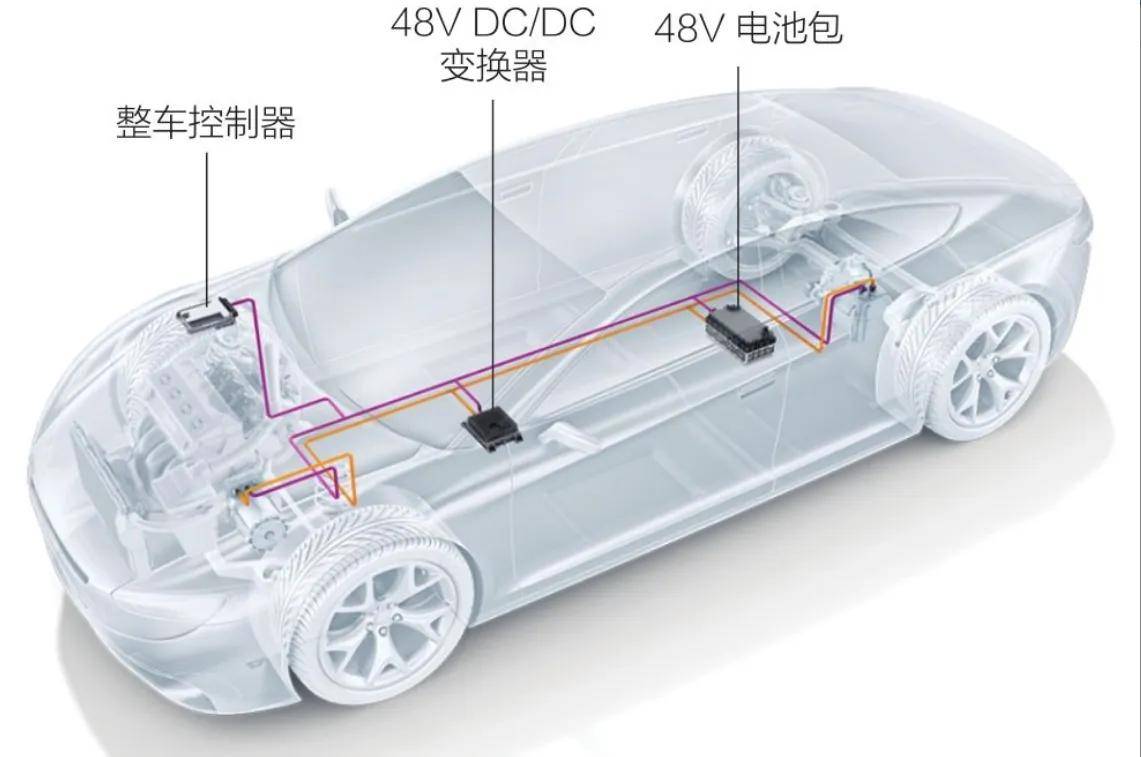

在汽車行業(yè)的綠色轉型浪潮中,德系車陣營近期對48V輕混系統(tǒng)的熱情推廣尤為引人注目,奔馳、奧迪、寶馬等中高端品牌紛紛將其視為技術升級的新標志。然而,這一看似前沿的技術名詞背后,是否真的如其宣傳般高大上?更引人深思的是,日系車陣營對此卻顯得頗為冷淡,個中緣由耐人尋味。

事實上,日系車并未因未采用48V輕混而顯得技術滯后。相反,豐田的THS、本田的i-MMD等混動系統(tǒng)早已在節(jié)能領域樹立了標桿。相較于48V輕混,日系車所采用的是更為強大的混合動力系統(tǒng),其電機能夠直接驅動車輪,實現(xiàn)低速純電行駛,加速時油電并聯(lián),發(fā)動機僅在高效區(qū)間工作,從而實現(xiàn)20%-30%的油耗降低。

日系車的技術底蘊深厚,以豐田為例,自1997年量產(chǎn)普銳斯以來,其在電池管理、動力分流等方面積累了大量專利,形成了難以逾越的技術壁壘。這種深厚的技術積累,使得日系混動系統(tǒng)在用戶體驗上遠勝一籌。48V輕混系統(tǒng)由于電機功率有限,無法實現(xiàn)純電驅動,而日系混動系統(tǒng)則能在純電模式下行駛數(shù)公里,尤其在擁堵的城市路況下,其靜謐性和平順性令人印象深刻。

對于消費者而言,48V輕混系統(tǒng)更像是一顆糖衣藥丸。雖然購車成本增加5000-1萬元,但在市區(qū)通勤中確實能節(jié)省一些油耗,同時改善了自動啟停時的抖動問題。然而,其潛在的成本風險也不容忽視。48V電池的壽命有限,通常在3-5年內需要更換,費用高達近萬元。系統(tǒng)故障的維修成本高昂且麻煩,還可能影響車輛的保值率。

相比之下,日系混動系統(tǒng)雖然購車成本高出2-3萬元,但其省油效果顯著,且可靠性經(jīng)過長期驗證。對于精明的消費者而言,48V輕混系統(tǒng)更像是一種短視的“省小錢花大錢”策略,而日系混動系統(tǒng)則是更具遠見的“長線投資”。

在這場技術路線的博弈中,48V輕混系統(tǒng)更像是歐洲車企在純電動汽車成本下降前的妥協(xié)之選,而日系車的沉默則是對自身技術自信的彰顯。面對未來,隨著純電和插電式混合動力汽車成本的進一步降低,48V輕混系統(tǒng)的過渡性質將愈發(fā)尷尬。而日系車則已未雨綢繆,一方面通過混動系統(tǒng)鞏固市場地位,另一方面積極布局純電和氫能領域。在這場技術競賽中,消費者應理性看待各種技術標簽,根據(jù)自身需求和預算做出明智選擇。