零跑汽車CEO朱江明近期在接受專訪時,提出了一個頗具震撼性的觀點:未來,中大型SUV的售價降至5萬元是合理的。他通過對比家用電器市場,如100寸電視售價五六千元,大一匹空調僅售1100元,強調汽車市場同樣具備大幅降價的空間。

朱江明的這番言論,在汽車行業的“價格戰”背景下,無疑是一顆重磅炸彈。他以歐美市場的中大型SUV為例,指出這些車型在當地的價格也大約在四五萬貨幣單位左右,但換算成人民幣,則高達三四十萬元。要實現5萬元的中大型SUV夢想,國內車價需要比國外便宜一個匯率的幅度,這在過去是難以想象的。

回顧歷史,國內汽車價格曾長期高于國外。1985年,大眾帕薩特B2(后成為桑塔納)引進國內時,德方原本認為應定價4萬元,但最終售價高達18萬元,且供不應求。這一狀態持續多年,直到國內汽車產業發展,國產車崛起,才逐漸拉平了國內外汽車價格。

以本田思域為例,美版起售價約為12.39萬元人民幣,而國內同配置車型的價格在過去曾高達17至20萬元。然而,隨著新能源時代的到來,國內汽車價格經歷了多輪下調。如今,思域的起步價已降至8萬元左右,比美國市場便宜了超過50%。這一變化,是國內汽車整體降價趨勢的縮影。

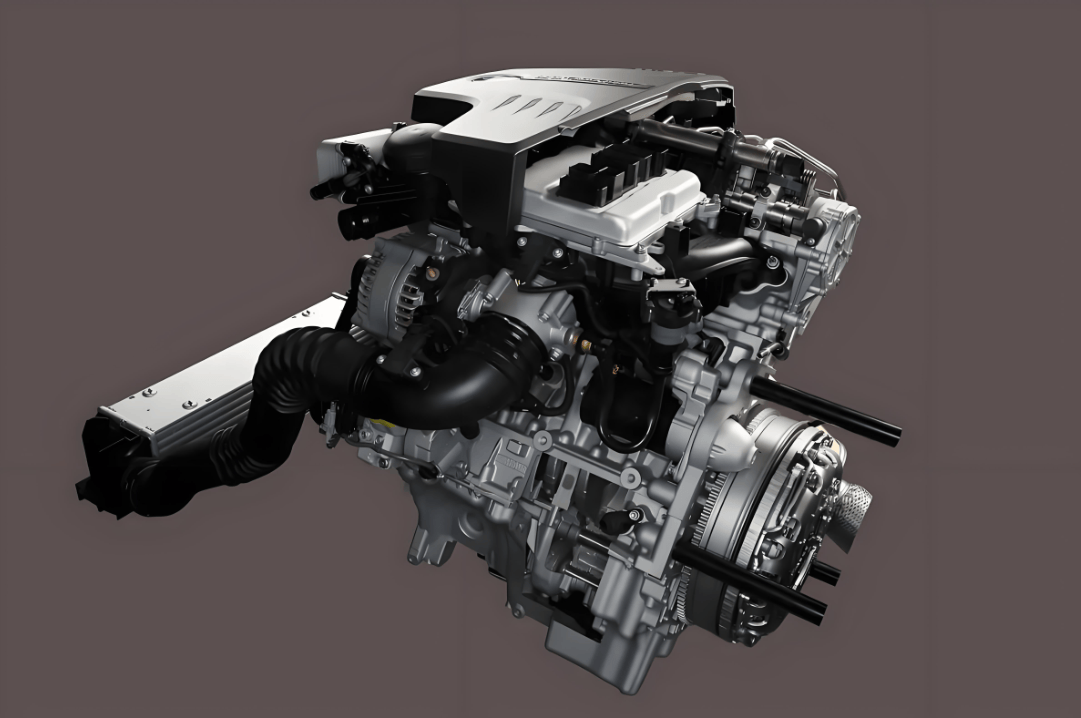

那么,汽車價格究竟由什么決定?為何早期桑塔納能賣到18萬元,而今思域僅需8萬元?核心在于成本。早期汽車價格高昂,主要是因為零部件依賴進口,通過CKD模式組裝生產,成本高企。隨著國內汽車產業的不斷發展,核心零部件逐漸實現國產化,成本大幅降低。

然而,即便是國產車,如奇瑞、長城等,在新能源汽車崛起之前,也面臨著價格壓力。雖然它們已經能夠自產發動機和變速箱,但核心總成中的關鍵零件仍然依賴進口。這些進口零件的價格,往往決定了整車的成本。

新能源汽車的爆發,為國內車企提供了“兩條腿走路”的機會。隨著新能源汽車技術的不斷進步和成本的降低,傳統燃油車也面臨著巨大的降價壓力。這背后,不僅是車企之間的競爭,更是零部件巨頭們的降價壓力。

對于未來汽車價格的走勢,朱江明的愿景并非遙不可及。隨著成本的進一步降低、品牌溢價的消失以及人民幣的升值,中大型SUV售價5萬元的目標或許終將實現。這一過程中,國內汽車市場將經歷深刻的變革,消費者將享受到更加實惠的汽車產品。

最終,汽車市場或將呈現出與家用電器市場相似的格局:價格透明、競爭激烈、品牌差異逐漸縮小。消費者在購買汽車時,將更加注重性價比和實用性,而非品牌或配置。