近期,中國汽車行業的一場風波引發了廣泛關注。風波的源頭,是一條由比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛發布的聲明,該聲明在火藥味十足地回應了一些質疑后,又在短短8個小時內被悄然刪除。這一舉動不禁讓人猜測,其中或許隱藏著更深層次的行業博弈。

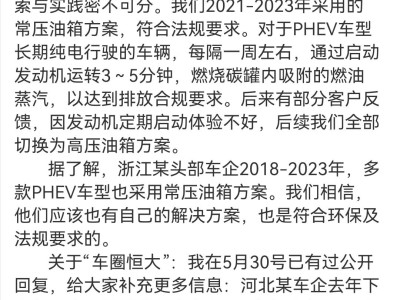

在這份聲明中,李云飛承認了比亞迪部分車型使用的常壓油箱存在“體驗不好”的問題,但強調這仍然符合法規要求,并透露未來將切換為高壓油箱。這一表態,無疑是對此前關于比亞迪油箱問題的熱議做出了間接回應。同時,聲明中還隱晦地提及了浙江和河北的某些車企,雖然沒有點名,但業內人士都能心領神會。

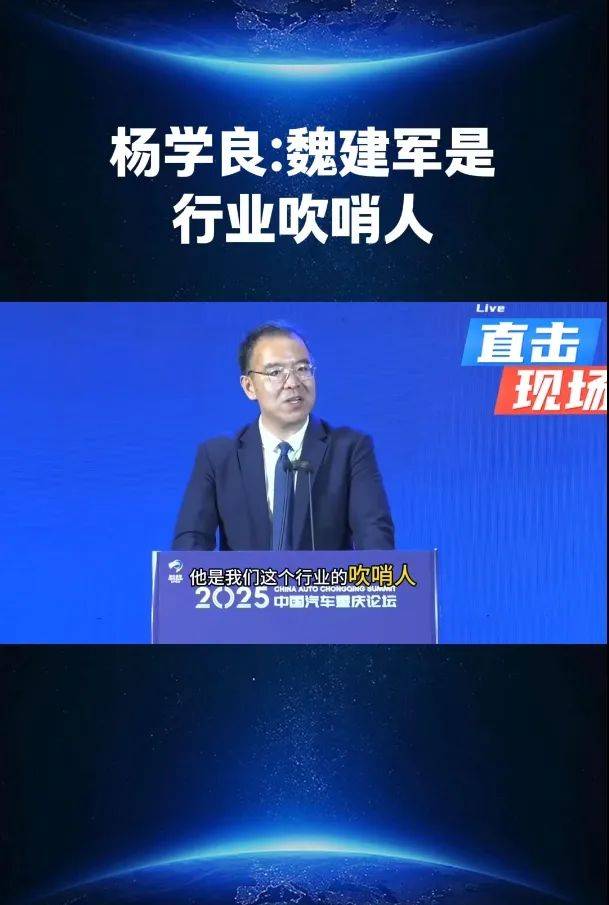

而這場風波的導火索,可以追溯到更早之前。吉利控股集團高級副總裁楊學良在中國汽車重慶論壇上的發言,他直言不諱地指出,內卷是汽車行業的最低級競爭行為,是自殺式的惡性競爭,而當前中國汽車界正深陷其中。這一觀點,無疑戳中了行業的痛點。

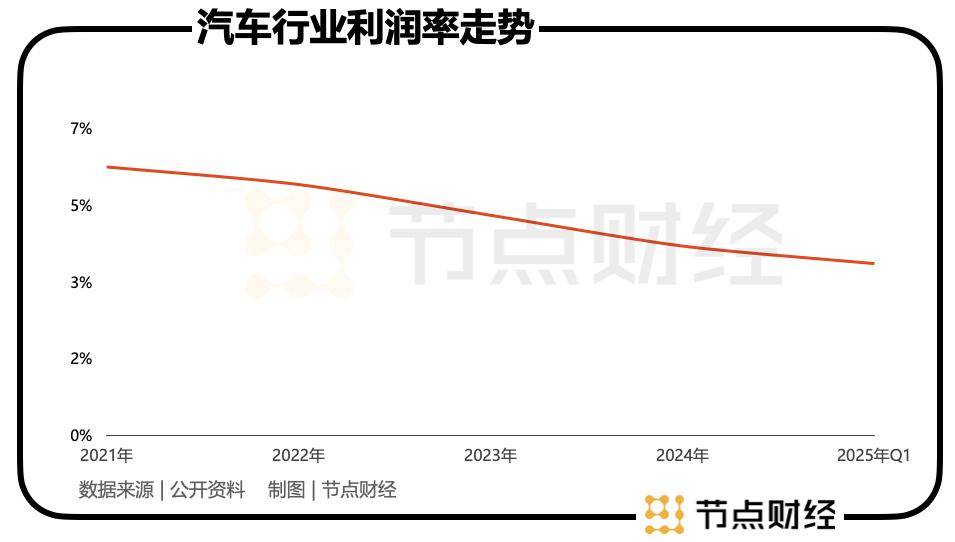

內卷現象在中國汽車行業已經愈演愈烈,最直接的表現就是價格戰。數據顯示,2024年的價格戰導致汽車行業直接損失高達1380億元,行業利潤率下滑至4.3%,遠低于2021年的6.1%。這種趨勢如果持續下去,將對整個行業的健康發展構成嚴重威脅。

長城汽車董事長魏建軍在接受采訪時也表達了類似的擔憂。他強調,中國汽車產業安全正面臨嚴重威脅,純電動車大面積虧損,無法形成商業閉環。他建議新能源補貼應服務于行業健康發展,適時退出,國家應推動產業健康發展作為核心目標。這一觀點在行業內引起了強烈共鳴。

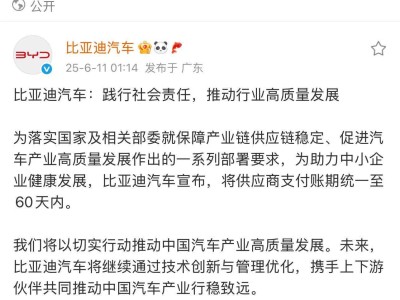

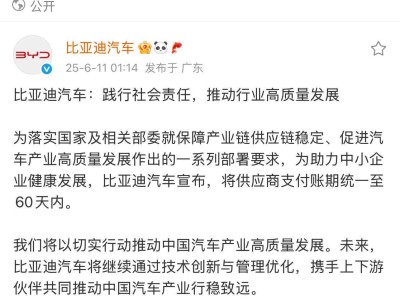

而比亞迪,作為這場風波的中心人物之一,其在價格戰上的態度一直十分堅決。不僅多次推出限時“一口價”或限時補貼活動,還通過廠家補貼、現金補貼等方式變相降價。這種策略雖然在一定程度上提升了銷量,但也加劇了行業的內卷現象。

面對比亞迪的攻勢,其他車企并未坐以待斃。吉利、長安等車企紛紛表態,反對無道德底線、無法律底線的惡性競爭。楊學良更是直接批評了某些企業以卷為榮的態度,認為這可能會將中國汽車產業帶向邪路。

在這場激烈的攻防戰中,中國汽車行業的“冰與火之歌”也悄然上演。一方面,中國汽車市場銷量持續攀升,2024年全年汽車產銷量均超過3000萬輛,新能源汽車年產銷也首次突破了1000萬輛大關。另一方面,行業內部的競爭卻愈發激烈,價格戰、智能化火拼、出海火拼等各個層面都充滿了火藥味。

在智能化火拼方面,各大車企紛紛投入巨資,力求在核心技術上取得突破。然而,這也導致了一些車企在智能化上“堆料”,過度追求炫技功能,而忽視了用戶體驗的本質和技術的可靠性。

而出海火拼則是中國汽車行業的另一大焦點。2024年中國汽車出口量達到641萬輛,成為全球最大的汽車出口國。然而,出口市場的競爭也同樣激烈,國內汽車產業的價格混亂狀況甚至有蔓延海外的趨勢。

在這場“冰與火”的碰撞中,中國汽車產業正站在歷史的轉折點上。是繼續深陷內卷、追求短期的數字增長,還是直面現實、著手解決行業內部的深層次問題,將決定中國汽車工業的未來走向。