近日,有網(wǎng)友提出了一個頗為有趣但也略顯離奇的問題:太陽系的總質(zhì)量是否有可能超過所謂的錢德拉塞卡極限?這一疑問源自于對天文物理學常識的誤解,卻也激發(fā)了對于宇宙奧秘的好奇與探索。

錢德拉塞卡極限,這一科學術(shù)語的提出者,是美籍印度裔天體物理學家蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡,他因此成就榮獲諾貝爾獎。該極限特指電子簡并態(tài)物質(zhì)所能承受的最大質(zhì)量,一旦超過這個臨界點,物質(zhì)將在重力的作用下坍縮為中子簡并態(tài),進而可能引發(fā)超新星爆發(fā)。這一理論的核心在于電子簡并態(tài)物質(zhì),而非泛指所有物質(zhì)或恒星的質(zhì)量上限。

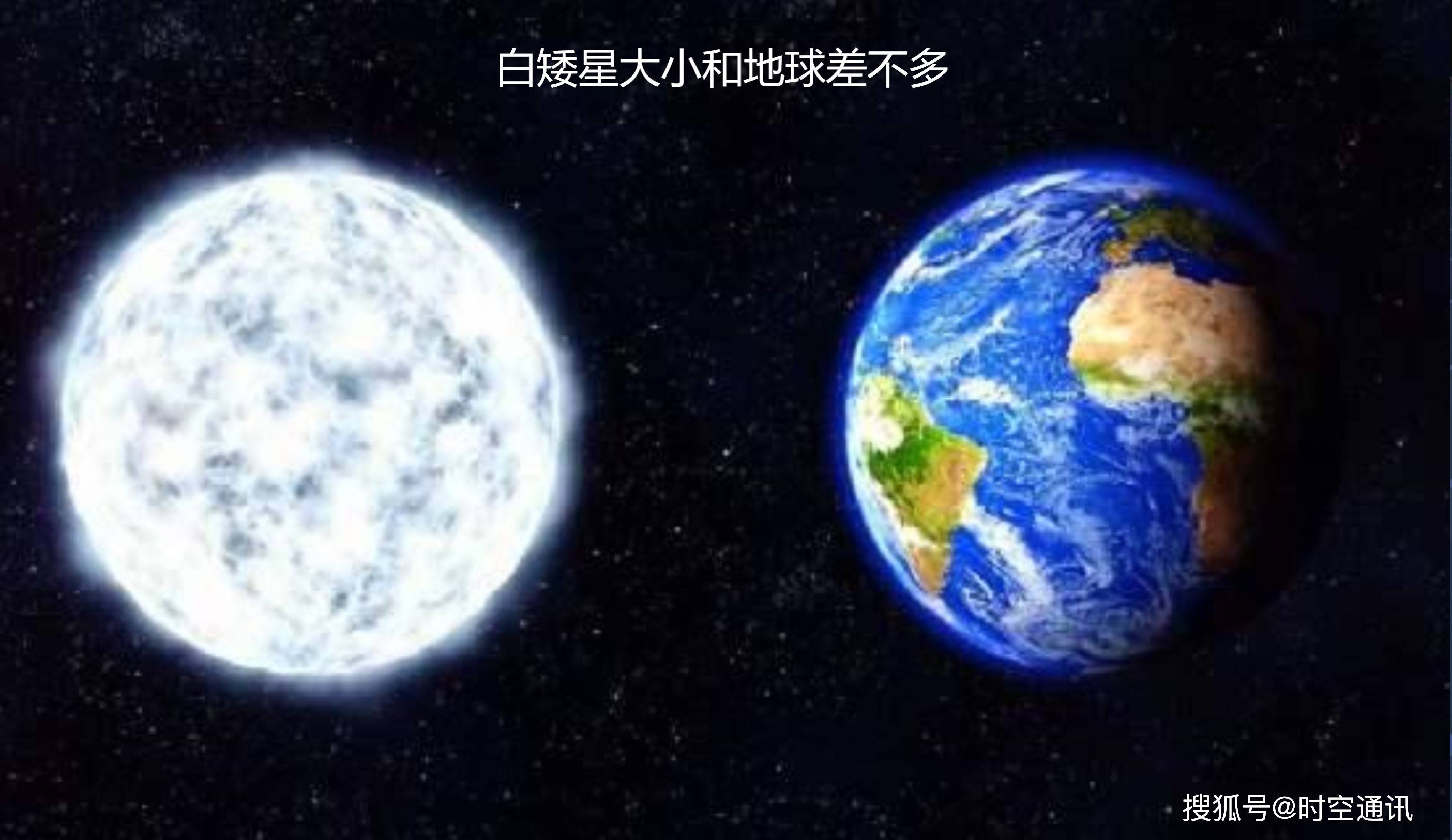

電子簡并態(tài)物質(zhì)存在于極端致密的天體中,如白矮星。白矮星是類似太陽質(zhì)量的恒星在生命周期的盡頭留下的高密度核心。在太陽這樣的恒星中,氫元素通過核聚變反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氦,當這一反應(yīng)結(jié)束,恒星內(nèi)部無法再產(chǎn)生足夠的輻射壓力來支撐外層物質(zhì),導致恒星開始坍縮,核心溫度和壓力急劇上升,引發(fā)更高級的核聚變反應(yīng)。然而,對于太陽這樣的恒星而言,反應(yīng)只能持續(xù)到碳元素,無法進一步升級。

當恒星的核心在核聚變反應(yīng)結(jié)束后冷卻并收縮,它會留下一顆主要由碳組成的高密度星體——白矮星。白矮星的密度極高,每立方厘米的重量可達數(shù)噸,其體積與地球相當,但質(zhì)量卻是地球的數(shù)十萬倍。由于體積小且質(zhì)量大,白矮星對周圍的物質(zhì)具有強烈的引力作用,能夠吸附并撕裂靠近的恒星或星際塵埃,從而不斷增加自身的質(zhì)量。

錢德拉塞卡極限正是描述了白矮星質(zhì)量的上限,約為太陽質(zhì)量的1.44倍。一旦白矮星的質(zhì)量超過這個極限,電子簡并態(tài)將無法再支撐其結(jié)構(gòu),物質(zhì)將在瞬間坍縮成中子,釋放出巨大的能量,形成la型超新星爆發(fā)。如果爆發(fā)后仍有物質(zhì)殘留,那么這顆殘留的天體將是由中子組成的致密天體——中子星。

中子星比白矮星更加致密,其密度每立方厘米可達10億噸,體積雖小,但質(zhì)量巨大,至少為太陽質(zhì)量的1.44倍以上。中子星表面逃逸速度極高,接近光速的一半,任何靠近中子星的物質(zhì)都將被其強大的引力撕裂并吞噬。目前已知中子星的質(zhì)量上限為托爾曼-奧本海默-沃爾科夫極限,當質(zhì)量超過這一極限時,中子星將坍縮成黑洞。

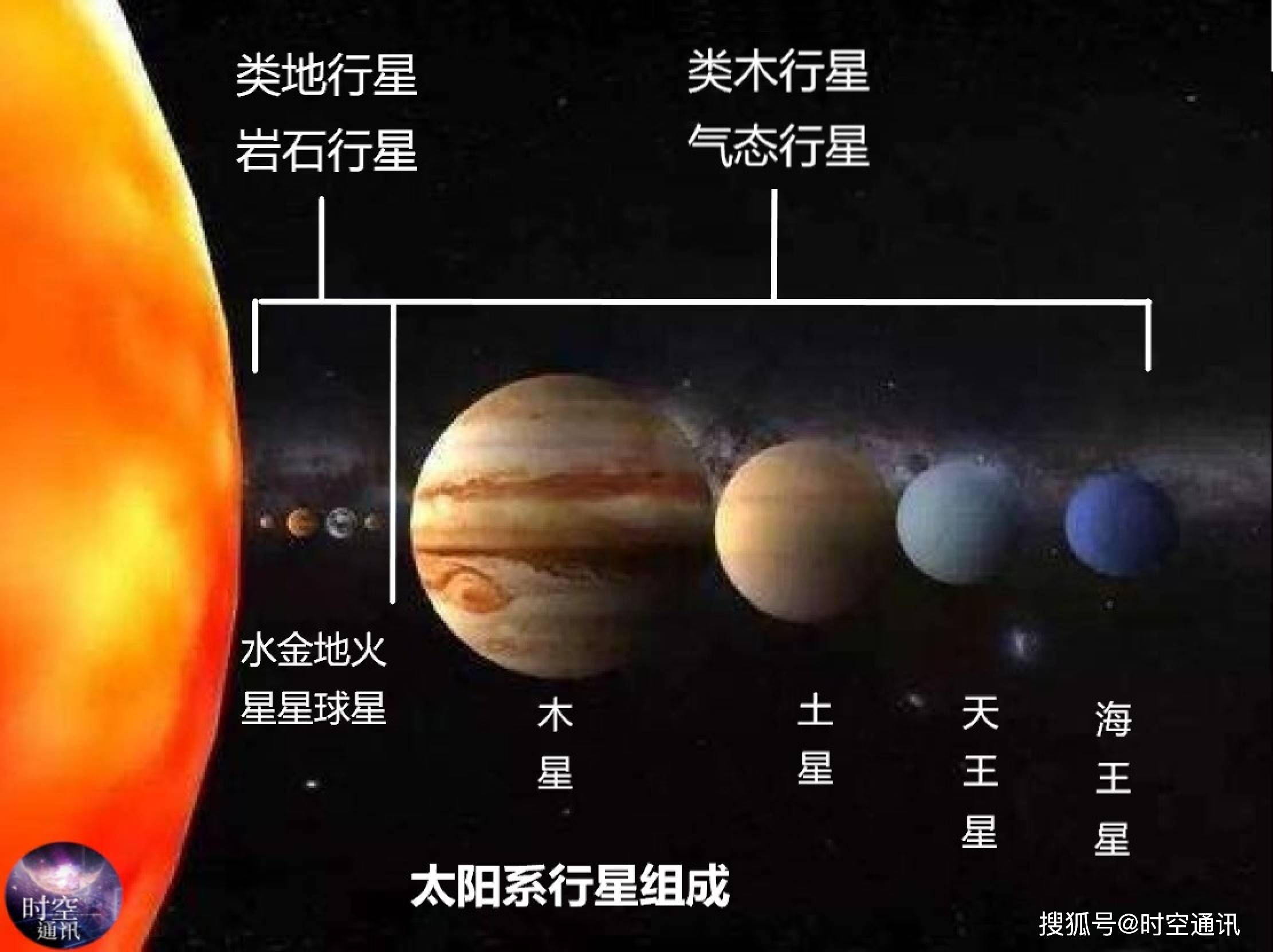

回到網(wǎng)友的問題,太陽系的總質(zhì)量主要由太陽構(gòu)成,占據(jù)了太陽系總質(zhì)量的99.86%。包括八大行星、數(shù)百顆衛(wèi)星、小行星、科伊伯帶、奧爾特云帶以及星際物質(zhì)在內(nèi)的所有天體,其總質(zhì)量也僅占太陽系總質(zhì)量的0.14%。因此,太陽系的總質(zhì)量遠遠低于錢德拉塞卡極限,這一問題實際上是對天文物理學常識的誤解。

恒星的質(zhì)量與其壽命和死亡方式密切相關(guān)。比太陽質(zhì)量大30倍以上的恒星壽命最短,死法通常為超新星爆發(fā),可能留下黑洞;比太陽質(zhì)量大8倍以上的恒星,壽命一般在幾億年到十幾億年之間,死后可能留下中子星;而太陽質(zhì)量左右的恒星,壽命可達百億年左右,死后可能變成紅巨星,核心可能留下白矮星;比太陽質(zhì)量小的紅矮星壽命超長,可達幾百億年到萬億年,最終將漸漸冷卻成為黑矮星。

錢德拉塞卡極限與太陽系的總質(zhì)量毫無關(guān)系。恒星的質(zhì)量大小僅與其壽命和死亡方式有關(guān),以及死后留下的天體類型。太陽系作為一個整體,其總質(zhì)量遠低于這一極限,這一問題的提出雖然源于誤解,但也為我們提供了深入了解宇宙奧秘的機會。