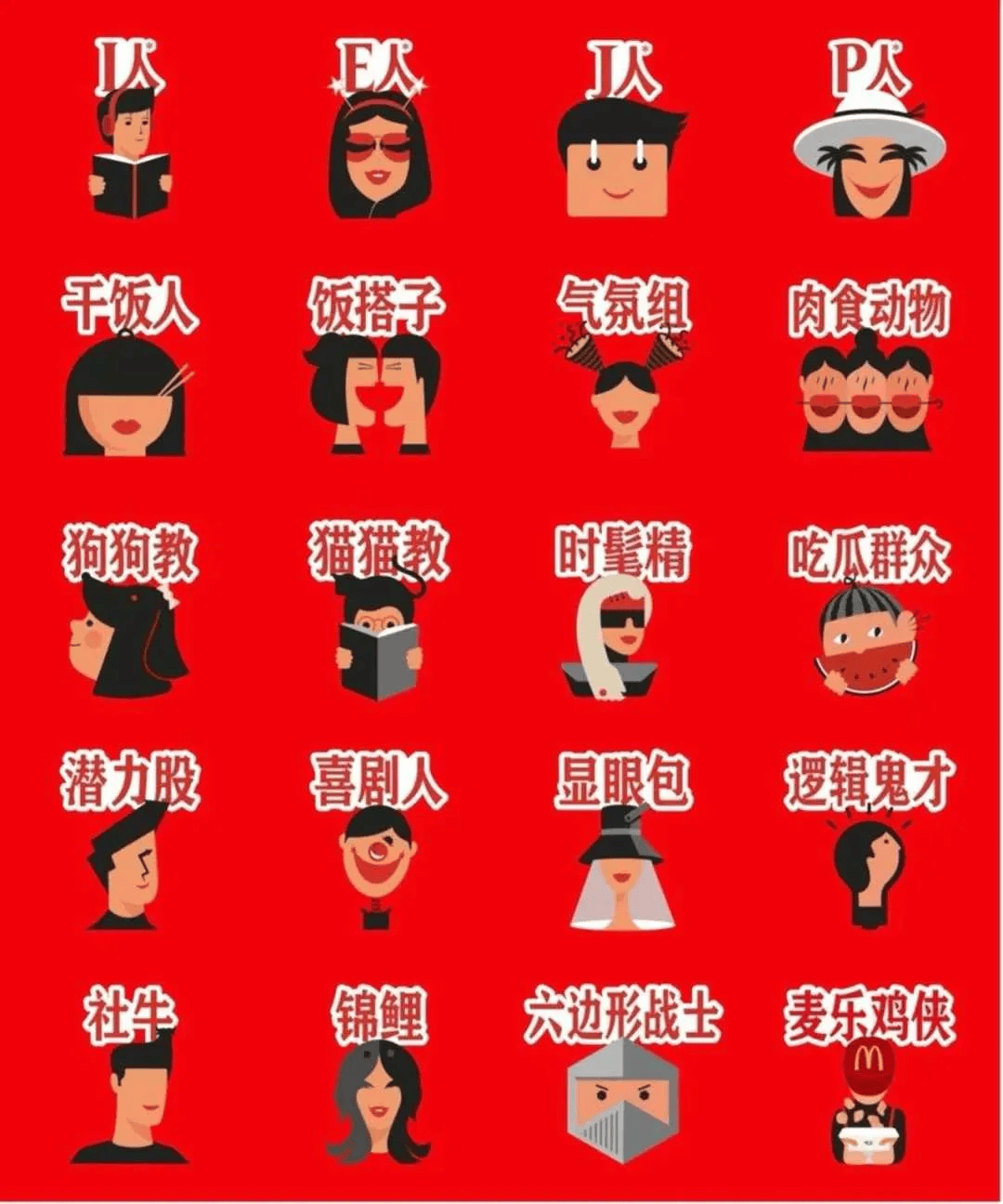

在2025年的春末夏初,可口可樂公司悄然在中國市場重啟了其曾經紅極一時的“分享瓶”活動。這一次,瓶身上印制的不再是普通的英文名字,而是換成了諸如“干飯人”、“社牛”等二十余種緊貼網絡潮流的標簽,旨在通過線上線下的互動,重新點燃Z世代消費者中的社交熱情。

然而,與十多年前的初次亮相相比,這次“分享瓶”的回歸似乎并未能激起預期的市場波瀾。盡管活動融入了更多數字化元素和本土化設計,但消費者的反響卻相對平淡,未能重現當年的盛況。

回顧歷史,可口可樂“分享瓶”的創意最早起源于2011年的澳大利亞。當時,可口可樂澳大利亞分公司大膽地將當地最常見的名字印在可樂瓶上,并配以“Share a Coke with …”的標語,這一極具個性化的創意迅速在年輕人中引發了強烈共鳴,并隨后席卷全球。

2013年,“分享瓶”的概念被引入中國市場,并以“昵稱瓶”的形式迅速走紅。考慮到中國姓名的多樣性和復雜性,可口可樂巧妙地采用了當時社交網絡上流行的網絡人設標簽,如“神仙姐姐”、“文藝青年”等,成功地將產品包裝與消費者身份認同相結合,掀起了一場全民參與的社交熱潮。

然而,時至今日,市場環境和消費者心理已經發生了翻天覆地的變化。在信息爆炸的時代,消費者的注意力被極度分散,對于營銷信息的篩選標準也日益提高。單純的瓶身文字變化,即便加入了掃碼互動等數字化元素,也很難再激起消費者的強烈興趣和分享欲望。

媒體環境的劇變也加劇了營銷信息的傳播難度。與十多年前微博崛起的紅利期相比,現在的社交媒體平臺眾多且算法復雜,優質營銷創意的傳播難度大大增加。一個創意即便再好,也很難像當年那樣迅速觸達千家萬戶,形成裂變式傳播。

更重要的是,競爭對手的紛紛效仿和創新,使得“分享瓶”這一創意在快消品營銷領域已經失去了其獨特性。近年來,各大品牌紛紛推出個性化包裝和社交化營銷活動,創意生態呈現出爆炸式增長。在這樣的背景下,僅僅依靠預設標簽的“分享瓶”顯然已經無法滿足消費者的多元化需求。

值得注意的是,近年來全球碳酸飲料市場的增速也在持續放緩。消費者對于健康飲食的關注度不斷提高,使得碳酸飲料面臨越來越大的市場壓力。在這樣的背景下,可口可樂公司雖然通過推出無糖產品等策略在一定程度上緩解了銷量下滑的趨勢,但整體市場環境依然嚴峻。

在這樣的市場大背景下,可口可樂選擇重新祭出“分享瓶”這一經典IP,試圖用“新瓶裝舊創意”的方式來喚醒市場熱情,顯然有些力不從心。消費者的興趣和需求已經發生了深刻變化,而可口可樂卻仍在試圖用十年前的社交標簽來迎合當下的市場。

事實上,對于像可口可樂這樣的快消品巨頭來說,真正的創新應該來自于產品本質的改變和升級。僅僅依靠包裝上的文字變化和互動活動,很難在激烈的市場競爭中脫穎而出。如果巨頭們仍然將創新局限于瓶身符號等表面層面,而忽視了產品本身的創新和升級,那么再多的懷舊營銷也不過是徒勞無功。