近期,網絡熱議的一則評論引起了廣泛關注。人民日報針對新能源汽車領域的“價格戰”發表看法,明確指出,這種以降價為手段的競爭興奮劑不應被鼓勵。

面對這一評論,不少網友表達了復雜的情感,其中不乏無奈之聲。部分網友認為,部分管理部門與新聞輿論機構似乎偏離了其應有的職責軌道,時常跨越界限,對不屬于其管轄范圍的事務發表評論,而對自身職責內的監管工作卻顯得力不從心。

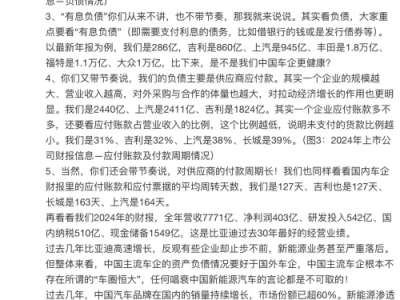

回歸評論本身,商品交易的本質在于公平合理的價格與雙方自愿的交易。因此,各級管理部門真正的關注點不應僅僅停留在價格層面,而應深入到商品生產、銷售及售后服務的全鏈條監管中。例如,物價稅務部門應確保企業資金的合理使用與稅收的足額繳納;質量監督部門則需嚴格把關生產原料與產品質量,確保符合國家標準、行業標準及企業標準;同時,人力資源和勞動部門要監督企業用工的合法性,防止克扣、拖欠工資的現象發生;市場監督管理部門則要確保商品售后條款的合法性與售后服務的完善性。

只有當這些支持與監管環節都做到既不缺失也不越界,價格才能自然回歸到合理區間。反之,如果企業能夠依法合規運營,提供品質優良、價格合理且售后服務完善的商品,這無疑將極大地滿足消費者的需求。

值得注意的是,盡管市場競爭激烈,但企業不應僅依靠價格戰來搶占市場。長遠來看,提升產品質量、優化售后服務才是贏得消費者信任的關鍵。

管理部門在履行職責時,也應明確界限,專注于自身管轄范圍內的事務,確保監管工作的有效性與針對性。

對于新能源汽車行業而言,技術創新與產業升級才是推動行業發展的根本動力。企業應在技術研發、產品質量與售后服務上加大投入,而非僅僅依靠價格手段來吸引消費者。

同時,消費者在選擇新能源汽車時,也應關注產品的綜合性能與售后服務質量,而非僅僅看重價格因素。

新能源汽車行業的健康發展需要企業、管理部門與消費者的共同努力。只有各方都盡到自己的責任與義務,才能推動行業的持續繁榮與進步。