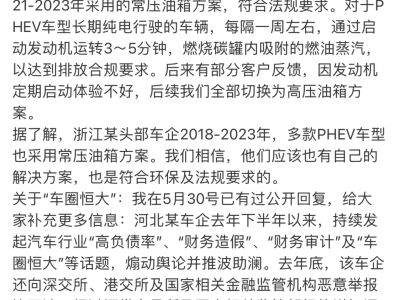

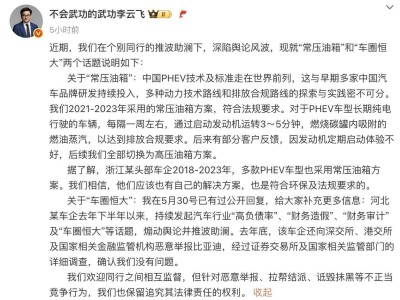

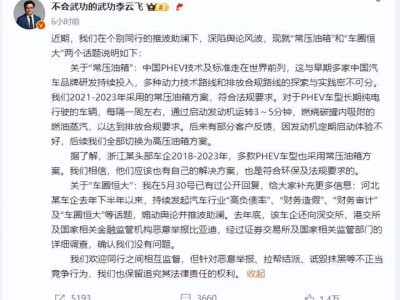

近期,汽車行業內發生了一系列引人注目的事件,引發廣泛討論。首先,“車圈恒大”的說法如同一枚石子投入平靜的湖面,激起了層層波瀾。一些輿論引導者借此機會,將矛頭指向了行業內的大型品牌,導致整個輿論環境變得復雜且緊張,迫使相關品牌不得不采取措施以證清白。

緊接著,一位行業大佬公開表達了對某跨界車企的不滿,指出其僅憑一款車型便大獲成功,盡管該車型在產品質量和性能上并無顯著優勢。這位大佬還提到,擁有鴻蒙智行的車型在各方面均優于那款跨界車型,但銷量卻遠遠不及。

在此背景下,中國汽車工業協會發出了重要倡議,呼吁企業避免無序的“價格戰”,以維護公平競爭的市場環境。同時,工信部也發表觀點,指出無序的“價格戰”是行業內卷的典型表現,這種競爭方式沒有贏家,更不利于行業的未來發展。

這些現象背后,反映出國產車企在激烈的市場競爭中,開始陷入內部爭斗的困境。言辭變得尖銳,價格戰愈發激烈,這無疑對整個行業的發展產生了負面影響。

回顧過去,國內汽車市場并未如此內斗頻繁。那時,特斯拉如同一條鯰魚,攪動了整個市場,讓國內車企感受到了前所未有的壓力。面對這一共同敵人,國產車企們曾團結一致,將目標對準特斯拉,而非內部爭斗。

然而,隨著國產新能源汽車的快速發展,特斯拉已不再是國產車企的強勁對手。失去了共同敵人的車企們,開始將注意力轉向內部競爭,甚至不惜犧牲表面的和諧與尊嚴。

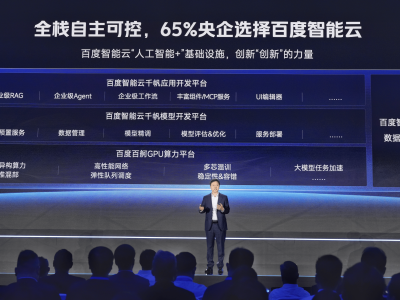

不可否認,中國汽車行業的發展歷程充滿了艱辛與挑戰。但如今,國產車企們卻陷入了內斗的漩渦,這無疑給國外車企提供了可乘之機。在國內市場,大眾、豐田、BBA等國際品牌依然保持著強勁的銷售勢頭。而在全球市場,中國車企的影響力仍然有限,廣闊的海外市場仍有待開發。

面對這樣的局面,國產車企們是否應該反思?在追求市場份額的同時,是否也應該注重行業的整體發展和國際競爭力?內斗只會消耗自身的力量,而團結與合作才是推動中國汽車行業走向世界的關鍵。