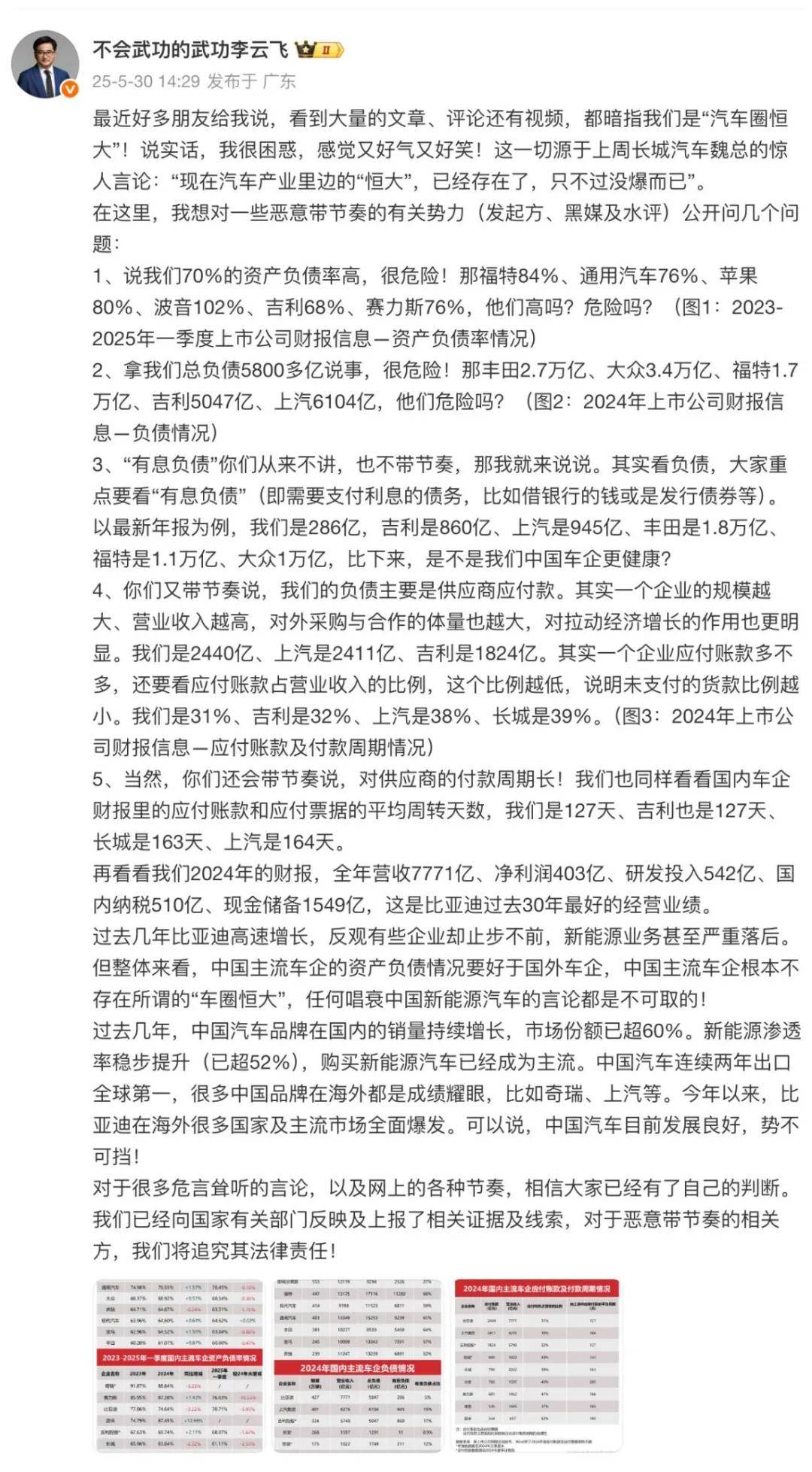

近期,關于新能源車領域負債率的討論再度升溫,這一話題源于比亞迪品牌及公關處總經理李云飛的微博發言。李云飛指出,盡管有聲音將比亞迪比作“車圈恒大”,但從數據上看,比亞迪的資產負債率并不突出,甚至低于一些科技巨頭,如蘋果公司80%的負債率和波音公司102%的負債率。

李云飛的發言迅速在網絡上引發了熱議,眾多網友紛紛轉發并支持其觀點。面對部分網友對“恒大論”的吐槽,李云飛表示,比亞迪將繼續堅持研發大投入和技術大創新。

事實上,對于高速發展的企業而言,投入研發、擴建工廠和購置設備是常態,這必然會導致負債的增加。換言之,要發展就難免會有負債,而快速發展則更可能拉高負債率。這一觀點在新能源車領域尤為明顯。

以比亞迪為例,為了支撐2024年超400萬輛的新能源汽車出貨量以及今年550萬輛的銷售目標,比亞迪電池將產能擴建至500GWh。同樣,電池巨頭寧德時代在產能過速擴建的2022年,負債率也曾一度沖破70%,近兩年雖有所緩和,但仍保持在64%以上。

然而,市場往往對“高負債率”反應過度,將其與“恒大”等企業的危機相提并論,這實際上是一種誤解。特別是中國車企的有息負債比例普遍較低,大多數負債只是應付賬款,而非通俗意義上的“負債”。因此,用單一癥候來評價一個企業的健康狀況顯然是不全面的。

實際上,中國新能源車產業在過去十數年中,正是通過適當拉高負債、堅決投入的策略,搶得了智能電動車的產業先機。如今,這一產業已經步入成熟期,迎來了企業收獲的黃金時期。

小米始創人雷軍親自帶隊下場造車,僅用一年時間就讓汽車業務逼近盈虧點。華為旗下的鴻蒙智行更是聯合車企,用科技優勢賦能制造業,在高端汽車市場取得了顯著成績。而比亞迪等全產業鏈選手,更是借助厚積薄發,連年實現銷量大幅增長,推動新能源產業和技術迅速普及。

蔚來、小鵬、理想、零跑等新造車品牌也都在經歷前期的大舉投入后,建立了自己的核心競爭力,如換電技術、智能技術、全域能力等,并獲得了跨國車企的投資背書。這些企業正在步入銷量的上升通道,逐步縮窄虧損,有望在今年內實現盈虧平衡。

可以說,從年輕、平價到科技、高端等各個市場,中國汽車品牌已經全面成型,遍地開花。這些都是在產業大舉投入十余年后的成果。如今,智能電動車的每一個產業環節幾乎都已經高度成熟,進入收獲季。顯然,這不是一個產生“車圈恒大”的時刻。