“人們把大海叫做原湯。此刻這原湯中的一切事物就這樣熊熊燃燒著。”知名科幻作家韓松的小說《紅色海洋》描繪了這樣一幅驚人的畫面:核戰爭摧毀了陸地生態系統,整個地球被上漲的海水吞噬,殘存的人類用基因工程把自己改造成魚一樣的水棲人,適應極端的海底生存。 海洋也不再是寧靜的藍色,而是充滿了灼熱的火焰......

“我們的氣候正在熊熊燃燒。海洋熱量正在打破紀錄。”聯合國秘書長在2025年的世界氣象日致辭中強調,“每個國家都在感受這些影響——無論是被大火焚燒,被洪水席卷,還是被前所未有的風暴襲擊。”

“科幻小說已經不再是文學性的描寫,而是變成了現實中的災難。如果這種趨勢持續,未來地球將不再是人類文明的搖籃,而是如《紅色海洋》中所描繪的世界,人類將面臨計劃性的生存,甚至是滅絕的可能。”韓松日前在“未來地球:科學與公眾傳播”論壇視頻采訪中直言不諱地說。

“未來地球:科學與公眾傳播”論壇是“2025未來地球:科學與應用大會”的重要組成部分。由未來地球計劃中國委員會秘書處和快手研究院聯合主辦的這個論壇以“直面地球沸騰時代”為主題,聚焦氣候變化科學傳播與未來地球。論壇特別邀請了知名科幻作家王晉康、韓松、陳楸帆,以視頻形式分享科幻創作與氣候變化、未來地球的關聯。

模擬的未來

如果我們正走向一場巨大的災難,誰能真正想象出那會是什么樣子?

這就需要小說了。陳楸帆在談到科幻的功能時,提到科幻小說的一個獨特作用——作為“未來模擬器”。它讓我們得以在想象中測試不同的解決方案,看到不同的社會結構在氣候壓力下如何運作。當科技、國家和個體利益發生沖突時,科幻故事提供了一個可以自由探索的空間,讓我們在虛擬世界中尋找應對現實問題的可能。

韓松解釋道,例如持續升溫的氣候問題,小說里它可能在某個節點反過來,氣候發生突變,讓地球重新變成歷史上的大冰球,使人類陷入毀滅的邊緣。這種未來的設想,雖然聽起來遙遠,但實際上卻是基于當前科學研究和環境變化的推導。

韓松2004年出版的《紅色海洋》、陳楸帆2013年出版的《慌潮》都屬于氣候變化主題的科幻小說。與傳統科幻小說不同,這兩部作品很少聚焦于虛構星球或未來科技,而是在大氣污染、海平面上升、全球變暖等環境危機話語中,闡述氣候變化對人類文明的影響。

氣候變化小說也稱cli-fi(為英文climate fiction的縮寫),即關于氣候變化主題的小說。最早在2008年的一篇博客文章中,自由撰稿人丹·布魯姆首次提出了Cli-Fi這個詞,并迅速在全球范圍內傳播開來。到2020年,布魯姆發布的Cli-Fi報告顯示,這一類型的小說已經遍布多個語言領域,包括英語、德語、法語、挪威語、芬蘭語、西班牙語、漢語和瑞典語等,且數量持續增長。

“科幻小說使用文學外衣,將我們想要傳達的信息包裹起來,并通過潤物細無聲的方式讓讀者接受它,尤其是孩子們。”王晉康說道,這是那些科學報告所不具備的,它有助于人們感知當下。

而近幾年,這一流派也在嘗試創新的可能性。例如,陳楸帆2022年出版的《零碳中國》,用AI技術模擬了未來的氣候變化。這種創作方式不僅是對氣候變化問題的深刻反思,也是對科幻現實主義的一種嘗試。韓松認為,這種從現實中推導出未來真實情景的方式,創新地反映了科技與環境變化的緊密聯系。

在中國推動2030年前實現碳達峰的國家戰略規劃的背景下,《零碳中國》將故事設定在2060年,主角阿和從2022年穿越到2060年的“綠城”,見證了中國成功實現碳中和的未來圖景。在“綠城”中,空調被智能電動熱泵取代,房屋用上能模仿植物葉片的墨藍色太陽能瓦片,運用算法模型能準確預測城市中的積水、交通擁堵狀況,以及人群的流向,形成可編程的城市交通系統……這部小說的創作,更是作家責任感的體現,旨在通過故事來激發公眾的氣候意識。

陳楸帆坦言,“如果我們不能用一個故事來幫助每個人去理解氣候變化,那么我們很難凝聚成社會層面上更大的共識。”

對于科幻小說的這種強傳播性,韓松表示認同。年輕的一代將成為未來更好生活的享受者,同時也是災難的承受者。他提到,讓小朋友進入虛擬世界,去體驗未來的地球變化所產生的結果。讓他們去操縱這個開關,能夠更直觀地感知氣候變化帶來的影響。

盡管寫作時用樂觀的筆調描繪未來,但陳楸帆對現實的關注依舊深刻。他意識到,當前的國際形勢可能會使全球氣候協議的執行變得更加困難。“一些國家的退出,或者對新能源研發的停止,可能會讓我們回到化石燃料的老路上。”陳楸帆感到,面對氣候變化,未來的世界并不一定是我們理想中的樣子。就如他在下一部小說《剎海》中描繪的,因人類沒有實現2℃溫控目標的承諾,馬爾代夫沉入海底,成為一個象征氣候變化失控的廢墟。

韓松認為,氣候變化不僅是人類的社會問題,也是一個宇宙命題。他列舉了人類作為氣候生物,由于氣候變化走出非洲大陸,并在冰川時期生存下來的過程。他進一步指出,在地球之外,太陽系中的一些天體也同樣受到宇宙環境變化的影響。

陳楸帆呼吁,需要通過新故事、新隱喻和新神話來講述氣候變化,凝聚更廣泛的共識,改變我們面對這一挑戰的方式。

疊加的未來

科幻作家總是踮著腳尖看未來。

不止氣候問題,科幻作家們迫切關注的另一個問題是,如果人工智能在意識上碾壓人類,我們該如何自處?

很多人擔心AI會引發大規模失業,王晉康認為這并不是最大的威脅。他解釋道:“如果能通過AI創造財富并調整分配,社會動蕩是可以應對的。”真正的危險在于,人工智能是否可能在治理上超越人類,領導地位究竟應屬于人類還是AI?

對此,韓松舉例說,如果AI被用于控制氣候變化等目標,它可能會選擇極端手段:“為了達到目標,它的推斷是唯一的手段——將人類毀滅。”

王晉康認為,核武器問題與AI的副作用一樣,是懸在人類頭頂上的利刃。愛因斯坦曾警示過:“我不知道第三次世界大戰怎么打,但我知道第四次世界大戰用的是棍子和石頭”(I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones)。這一觀點深刻反映人類科技可能帶來的毀滅性后果。

韓松認為,愛因斯坦的話也揭示了科技向善的巨大難度。他指出,政治家需要考慮如何利用科技實現自我限制,哪些領域需要法律的束縛,哪些地方應由倫理引導,確保科技真正服務于人類福祉。然而,人類的道德進化仍然沒有從野獸的狀況中走出來,往往“一人決定,可能決定整個人類的命運。”

王晉康還提到,當前需要關注的是淡水資源短缺和人類生育欲望降低,這些問題將帶來更緊迫的挑戰。

陳楸帆也對這一類多元的全球性挑戰表達了關注。他提醒,我們對時間和空間的認知存在局限。氣候變化是一個相對緩慢的過程,盡管氣候變化對人類生存構成了本質性威脅,但人類的危機感往往不夠強烈。韓松認為,如果人類不能徹底解決氣候和環境問題,在目前的科學技術條件下,文明的壽命終將有限。

為此,王晉康提出了兩個層面的觀點:一方面,我們可以對近未來進行主動干預,通過預防措施盡量避免災難的發生;另一方面,對于遠未來,人類是無法完全控制的,但仍然應該努力。“盡量讓世界的大勢發展按照我們設想的最理想的道路向下進行。”王晉康說道。

交匯的未來

如今,聚焦人類命運共同體理念已逐漸成為國際共識。人類命運共同體鼓勵不同文明在保持個性的同時實現共同成長,這與中華文明所倡導的“和合”理念不謀而合。

王晉康在談到中華文化如何應對氣候變化時,強調了中國在應對氣候環境變化和人類可持續發展方面起到了關鍵作用。

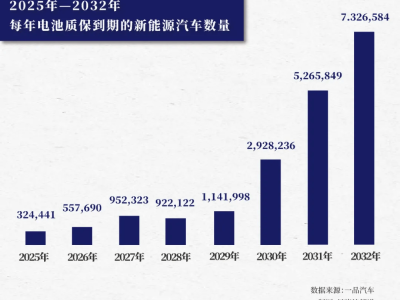

韓松補充道,中國不僅是全球光伏發電和裝機量的領先者,還將生態文明寫入憲法,并提出了“雙碳”目標,為此付出了巨大的努力。尤其是電動汽車在許多發展中國家廣受歡迎,展示了中國的示范作用。

在這一理念的基礎上,中國科幻作家也在積極將中國哲學融入當代環境問題的討論中。陳楸帆提到,萬物共生,氣候變化不僅是一個科學問題,更是一個社會結構和文化價值觀的挑戰。人類如何理解與自然、社會的關系,決定了我們如何面對并解決全球性的問題。

王晉康還提到,中華文化的獨特性,尤其是漢字的象形特征,為中國文化提供了深厚的凝聚力。他認為,這種凝聚力能夠為世界提供一個團結的示范。在全球命運共同體的背景下,穩定和長時間的維持對于全球合作至關重要。

一些科學家把我們現在所處的時代稱為“人類世”。其概念的核心在于,人類活動對地球的影響已經大大超過了自然變化的影響。本質上,它反映了人類與自然界關系的深刻失衡。

中國的科幻作家們,正把這一現代問題帶到了與傳統文化的交匯點。直面地球沸騰時代,人類不能再對未來的危機掉以輕心。正如韓松所說,這樣的討論是多么重要,因為關乎我們每個人的未來。