在當今社會,新能源汽車正逐漸成為道路上的新風景,引領著汽車產業的未來方向。然而,當我們審視全球汽車市場時,不難發現一個有趣的現象:相較于中國新能源汽車產業的蓬勃發展,一些外國車企在新能源領域的表現卻顯得相對保守。這背后究竟隱藏著怎樣的原因?

從數據上看,中國新能源汽車市場的表現無疑令人矚目。2025年前四個月,新能源汽車的產量和銷量均實現了近50%的增長,出口量也大幅提升。這一連串的數字,無疑彰顯了中國新能源汽車產業的強勁勢頭。相比之下,盡管特斯拉在新能源領域獨樹一幟,但其他外國車企,如福特、通用等,卻在新能源業務上遭遇了不小的挑戰,甚至出現了虧損。

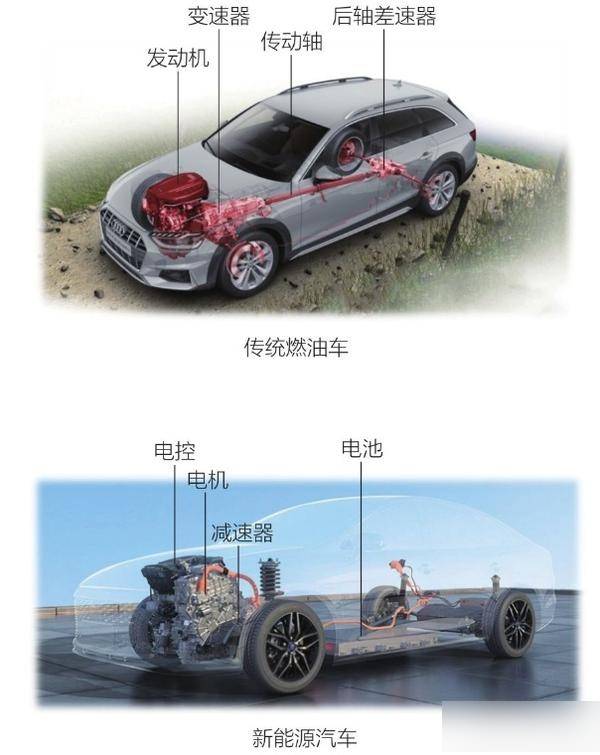

究其原因,外國車企在新能源領域的保守態度,很大程度上源于其長期在燃油車市場的深耕細作。燃油車業務的豐厚利潤,使得這些車企缺乏轉型新能源的緊迫感。同時,新能源技術的研發需要大量的資金投入,且回報周期較長,這對于習慣了快速盈利的外國車企來說,無疑是一個不小的挑戰。因此,不少外國車企在新能源領域選擇了“按兵不動”,繼續堅守燃油車市場。

產業結構的慣性也是外國車企難以迅速轉型的重要原因。在一些傳統汽車強國,如德國、日本,整個汽車產業都是圍繞燃油車建立起來的。一旦全面轉向新能源車,將涉及整個產業鏈的重組,對就業、經濟等方面產生深遠影響。以日本為例,汽車產業的轉型將直接影響到數百萬個就業崗位和大量的汽車產量,這對于日本經濟來說,無疑是一個巨大的挑戰。

除了上述因素外,充電設施的不完善也是制約外國新能源汽車發展的重要因素。在中國,充電樁已經遍布高速服務區、商圈和小區,為新能源汽車的普及提供了有力保障。然而,在國外,尤其是美國和一些歐洲國家的老城區,充電樁的建設卻面臨著諸多困難。復雜的審批流程、高昂的安裝費用以及電網容量的限制,都使得充電樁的建設進展緩慢。

盡管外國車企在新能源領域的表現相對保守,但這并不意味著他們完全忽視了新能源汽車的發展。實際上,一些外國車企已經開始在新能源領域發力,推出了一系列新能源車型。然而,與中國車企相比,他們的速度仍然較慢。中國車企在新能源汽車領域展現出了強大的創新能力和市場競爭力,不僅在國內市場取得了顯著成績,還在全球市場上逐漸嶄露頭角。面對這一趨勢,外國車企如果不加快轉型步伐,很可能會在未來的市場競爭中失去先機。