在汽車市場新能源浪潮的推動(dòng)下,上汽大眾ID.系列車型在2024年取得了顯著成績,全年銷量突破13萬輛大關(guān),其中ID.3更是以9.83萬輛的銷量,穩(wěn)居合資新能源品牌的銷量冠軍。進(jìn)入2025年,ID.3依然保持強(qiáng)勁勢頭,4月份銷量位列合資新能源第二名,而ID.4 CROZZ和ID.4 X也緊隨其后,成為合資品牌電動(dòng)車中的佼佼者。

回顧ID.系列的發(fā)展歷程,自問世以來已近十年,與中國新能源汽車的發(fā)展軌跡大致相符。在這十年間,國內(nèi)新能源品牌如雨后春筍般涌現(xiàn),從初露鋒芒到如今的規(guī)模化發(fā)展,大多數(shù)品牌都經(jīng)歷了類似的成長過程。相比之下,大眾汽車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型雖然步伐穩(wěn)健,但并未完全占據(jù)市場領(lǐng)先地位,與一些頂流品牌相比仍存在一定差距。然而,ID.系列作為大眾電動(dòng)車的代表,其獨(dú)特的命名方式已經(jīng)深入人心,成為推動(dòng)大眾電動(dòng)車發(fā)展的重要因素之一。

盡管ID.系列的命名方式曾引發(fā)過一些爭議,如被指像軟件代碼、數(shù)字命名難以區(qū)分車型特征等,但經(jīng)過五年的市場洗禮,ID.系列已經(jīng)成功建立了穩(wěn)定的用戶群體和品牌認(rèn)知。如今,若貿(mào)然改變這一命名體系,無疑將對(duì)大眾中國團(tuán)隊(duì)在ID.系列營銷方面的努力造成巨大損失。對(duì)于消費(fèi)者而言,是否愿意接受脫下ID.系列外衣的電動(dòng)車型,如電版Golf等,也是大眾需要謹(jǐn)慎考慮的問題。

值得注意的是,大眾放棄ID.系列命名的舉動(dòng),似乎預(yù)示著傳統(tǒng)車企在電動(dòng)車命名體系上的“大遷徙”。在此之前,奔馳和奧迪已經(jīng)率先做出了改變。奔馳不再單純使用EQ作為電動(dòng)車的專屬標(biāo)識(shí),而是將電動(dòng)車的命名與傳統(tǒng)燃油車的命名體系進(jìn)行了融合。奧迪也放棄了之前的數(shù)字雙數(shù)代表電動(dòng)車、奇數(shù)代表燃油車的命名規(guī)則,回歸原有的命名策略。這些變化表明,傳統(tǒng)車企對(duì)電動(dòng)車的“區(qū)別對(duì)待”正在成為歷史。

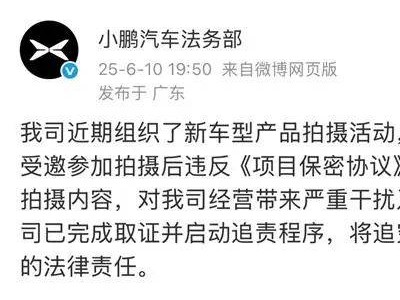

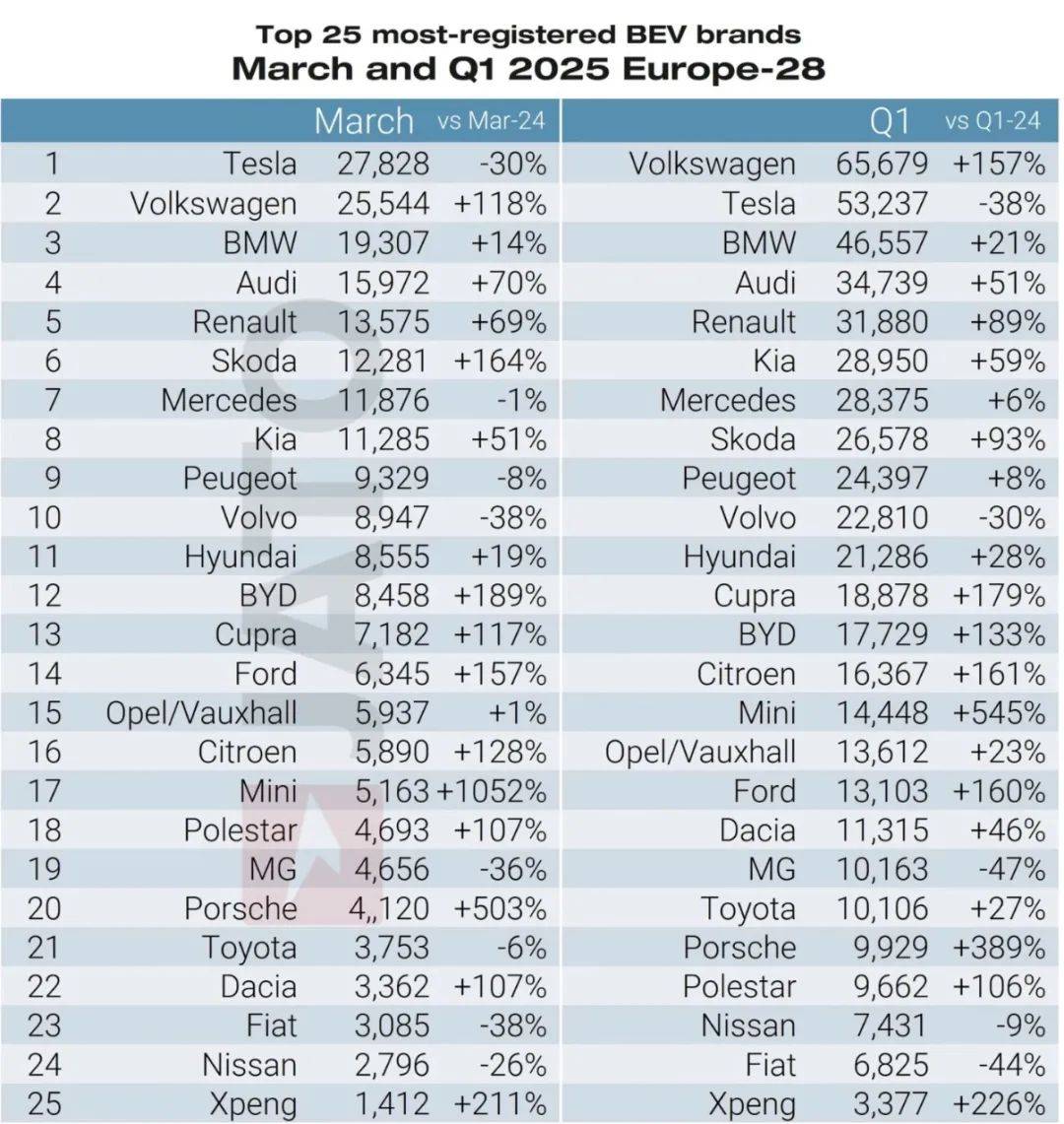

相比之下,大眾對(duì)ID.命名的取消顯得更為決絕,也引發(fā)了更多的質(zhì)疑。人們擔(dān)心,舍棄“ID.”之后的大眾電動(dòng)車能否從根本上解決面臨的難題。畢竟,在新能源汽車市場競爭日益激烈的今天,大眾不僅需要關(guān)注命名策略的調(diào)整,更需要在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、市場布局等方面下足功夫。隨著中國車企出海步伐的加快,歐洲市場已經(jīng)成為中國新能源汽車的重要戰(zhàn)場。比亞迪、MG、小鵬等中國品牌在歐洲市場的表現(xiàn)日益亮眼,對(duì)大眾等本地車企構(gòu)成了不小的威脅。

面對(duì)這一挑戰(zhàn),大眾需要提前做好打算,未雨綢繆。雖然命名策略的調(diào)整可能是大眾在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中保持領(lǐng)先地位的關(guān)鍵舉措之一,但這種“治標(biāo)不治本”的方式能否奏效,仍需市場檢驗(yàn)。無論如何,大眾在新能源汽車市場的征程仍然充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

與此同時(shí),中國新能源汽車品牌在歐洲市場的崛起也為我們提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和啟示。只有不斷創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。