近年來,日式餐飲在中國市場悄然掀起了一股復(fù)興熱潮,成為餐飲界的一大亮點。

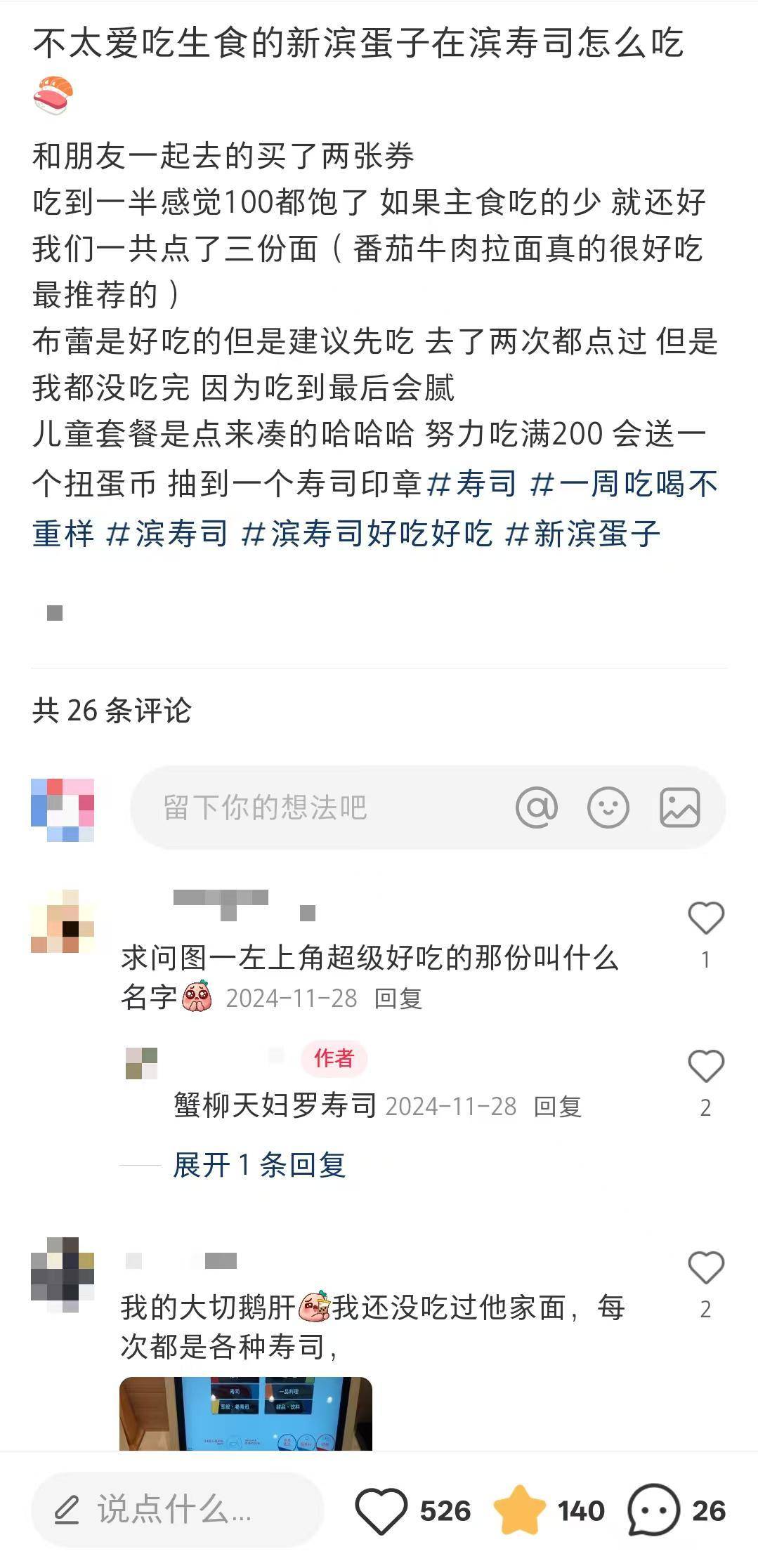

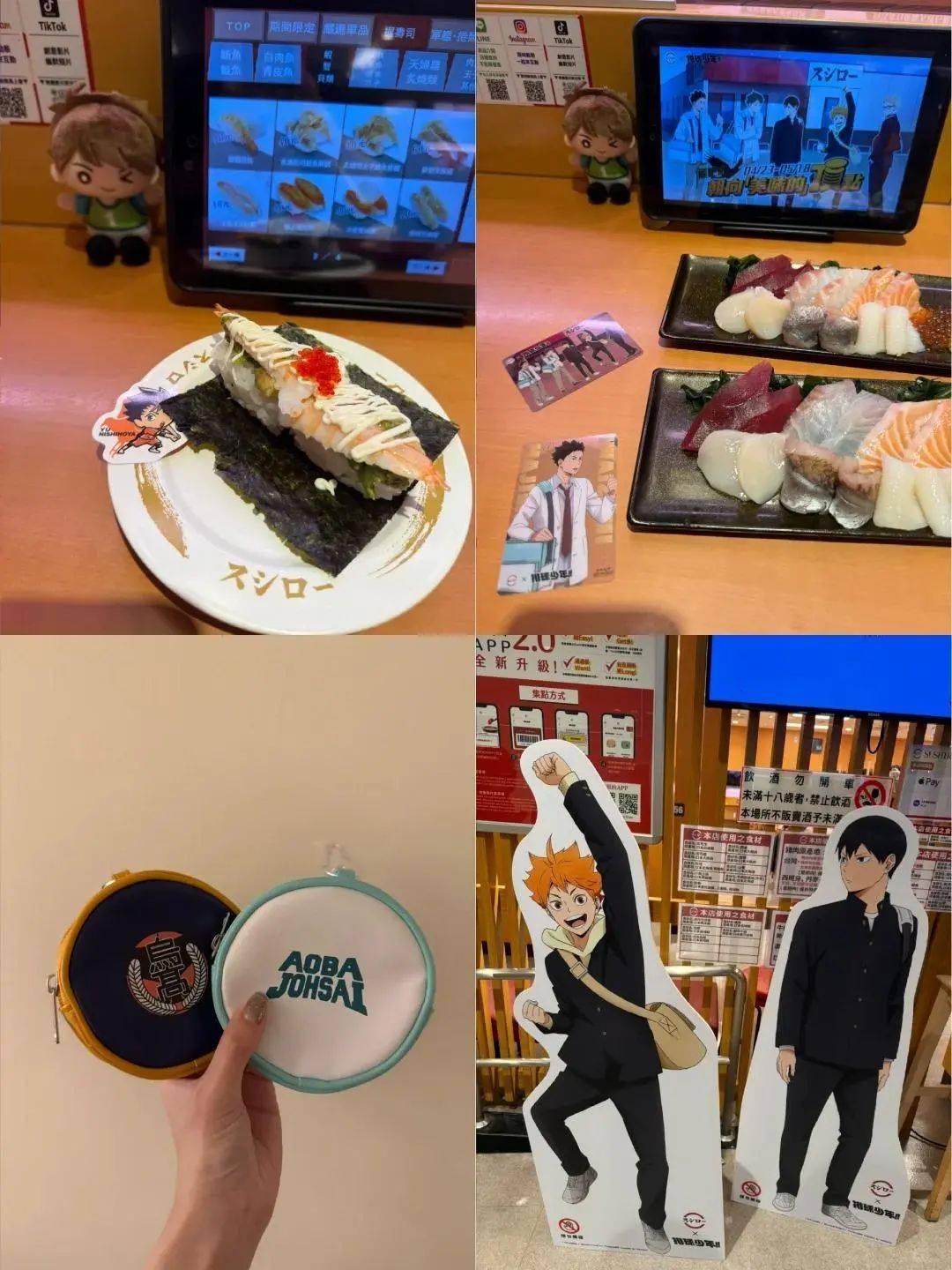

壽司郎,這家源自1984年的日本平價回轉(zhuǎn)壽司連鎖品牌,自去年8月在北京西單大悅城開設(shè)首家門店以來,便以其獨特的魅力征服了中國消費者的味蕾。開業(yè)當天,排隊桌號突破2000桌,最高排隊記錄甚至超過了11小時,被戲稱為“西單排隊王”。這一盛況不僅在北京上演,杭州、蘇州等新入駐城市同樣復(fù)制了這一火爆場面。小紅書上,“壽司郎”詞條的瀏覽量已突破1.2億,品牌官方賬號粉絲量超過50萬,不少網(wǎng)友因超長排隊記錄和美食打卡內(nèi)容而被深深吸引。

壽司郎的成功并非孤例,同為日系平價餐飲連鎖品牌的濱壽司、薩莉亞等也在中國市場迎來了新的春天。濱壽司母公司泉膳控股財報顯示,2024財年前三季度,濱壽司全球營業(yè)利潤同比增長96.2%,主要得益于門店擴張和成本優(yōu)化。截至2024年底,濱壽司在中國內(nèi)地門店數(shù)量達到87家,較去年同期凈增25家。薩莉亞的業(yè)績增長同樣強勁,2024財年凈利潤同比大增58.1%,亞洲業(yè)務(wù)尤其是中國內(nèi)地業(yè)務(wù)貢獻突出。

回望歷史,日式餐飲在中國市場的發(fā)展歷程并非一帆風(fēng)順。中日邦交正常化后,日本料理餐廳開始在北京、上海等地出現(xiàn),但高昂的定價和有限的消費群體限制了其規(guī)模化發(fā)展。1990年代初,吉野家作為首個日式連鎖快餐品牌進入中國市場,主打牛肉飯,盡管價格不菲,但仍憑借其稀缺性和標準化出餐流程吸引了追求日式體驗的白領(lǐng)和家庭用戶。2000年至2010年,隨著中國經(jīng)濟快速增長和消費者需求多元化,日式餐飲品牌迎來了黃金十年,味千拉面成為這一時期的代表品牌。

然而,2011年的“骨湯門”事件讓味千拉面的品牌形象受損,也引發(fā)了消費者對日式餐飲品牌的信任危機。此后,日式餐飲品牌在中國市場陷入沉寂,直到疫情之后,隨著消費者行為習(xí)慣和市場趨勢的變化,這批被認為“日薄西山”的品牌反而煥發(fā)了新生。

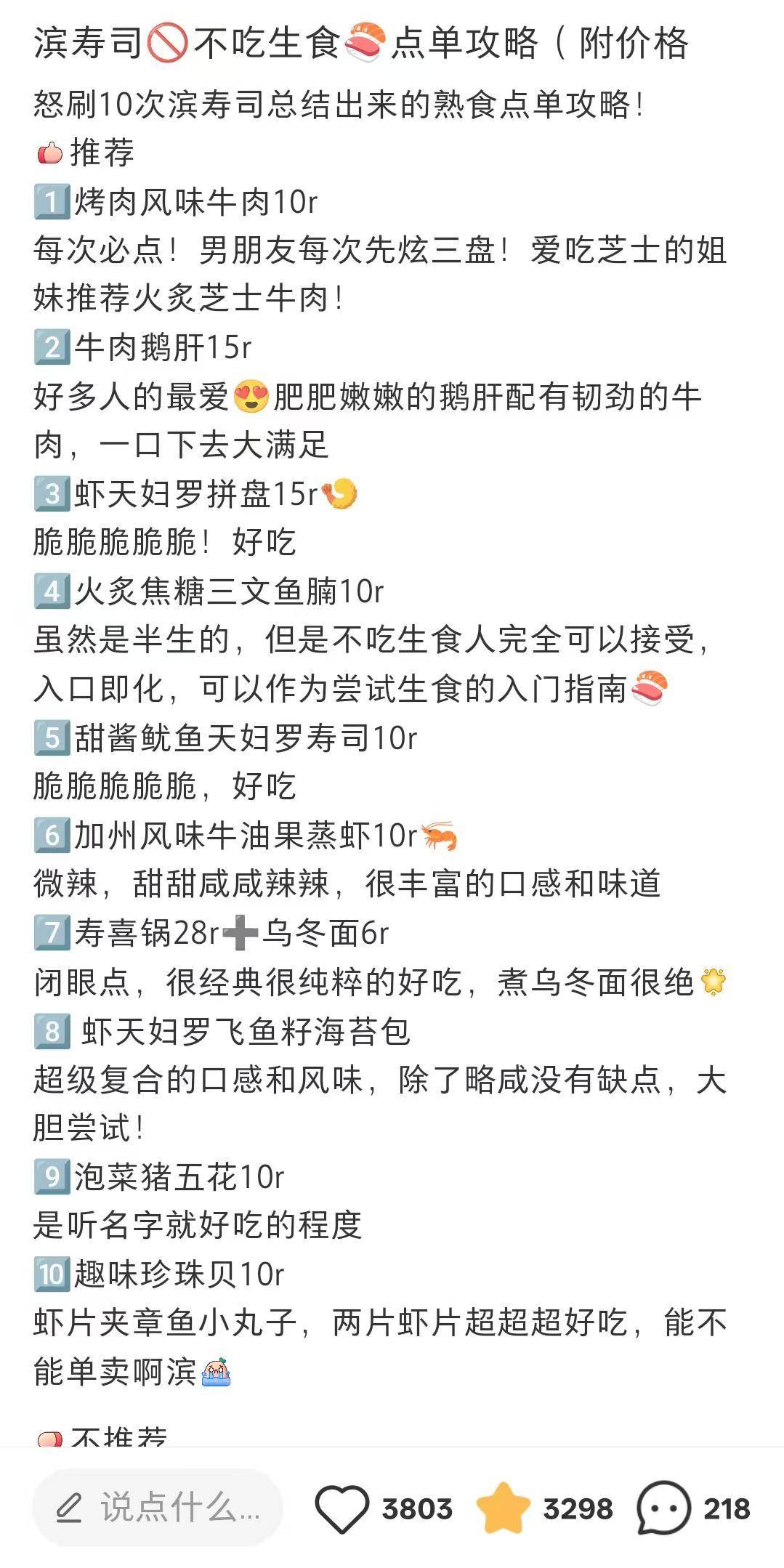

在福島核污染事件引發(fā)海產(chǎn)品安全質(zhì)疑的背景下,日式餐飲品牌并未減少在中國的投資布局,反而加快了拓店腳步。壽司郎、濱壽司等網(wǎng)紅品牌通過精準投放的營銷傳播和高性價比的產(chǎn)品,擊中了當代消費者的情緒點。同時,品牌自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變也成為關(guān)鍵,如濱壽司降低壽司中生食比例,推出多樣化菜品和季節(jié)限定菜品,以適應(yīng)國內(nèi)消費者口味。

中國龐大的生鮮供應(yīng)鏈和日式餐飲企業(yè)成熟的供應(yīng)鏈管理體系也為品牌成本優(yōu)勢釋放提供了可能。面對中國餐飲市場的競爭紅海,日式餐飲品牌之所以能夠高速增長,得益于其戰(zhàn)略定位與市場需求的深度契合以及運營模式的創(chuàng)新性和抗周期性。

對于中國連鎖餐飲品牌而言,日式餐飲品牌的復(fù)興之路提供了寶貴的經(jīng)驗。從成本控制、標準化與創(chuàng)新的平衡到選擇抗周期的品類以及具備全球化視野,這些都是值得學(xué)習(xí)和借鑒的地方。在競爭激烈的市場中,只有不斷創(chuàng)新、靈活應(yīng)變,才能贏得消費者的青睞,立于不敗之地。