上周末,一家新能源車4S店內,一位中年男士站在一輛標價僅為11萬元的新車旁,眉頭緊鎖,不斷刷新著手機頁面,口中喃喃自語:“這價格,不會是弄錯了吧?”

當銷售員確認這正是最新款的純電動轎車時,他驚訝地感嘆道:“記得十年前,這個價位頂多能買輛國產A級燃油車,現在中型純電車竟然也這么卷了?”

這番對話,不經意間揭開了新能源汽車市場激烈價格戰的冰山一角。比亞迪最新推出的e7車型,以不到11萬元的起售價,強勢殺入純電中型車市場,意圖通過“降維打擊”的方式,改寫行業格局。

在多數車企仍通過“減配降價”來吸引消費者時,e7卻采取了截然不同的策略。它不僅標配了全液晶儀表、雙聯屏、皮質座椅等高端配置,還將軸距拉長至2820mm,這樣的配置組合在15萬元級別的市場中都堪稱主流,如今卻下探至10萬元區間。

業內人士分析指出,若按傳統車企的成本核算方式,僅8.8英寸以上的中控屏硬件成本就近3000元,皮質座椅的物料支出也超過2500元。e7將這些配置作為標配,意味著廠商要么大幅壓縮了利潤空間,要么在消費者看不見的地方進行了成本優化。

盡管e7在性能上似乎并未主打高端牌,但其配置卻精準契合了主流用戶的需求。據統計,市場上75%的純電車主日均行駛里程低于50公里,而e7百公里11.4kWh的電耗數據,使得日常通勤成本始終控制在5元以內,極具吸引力。

然而,e7的“家族式設計”也引發了不少爭議。其貫穿式前臉搭配熏黑輪轂,被部分消費者質疑為“套娃”設計。但仔細觀察,前保險杠的空氣動力學導流槽、隱藏式門把手與低風阻輪轂的組合,無不透露出工程師在美學與實用性之間的巧妙平衡。

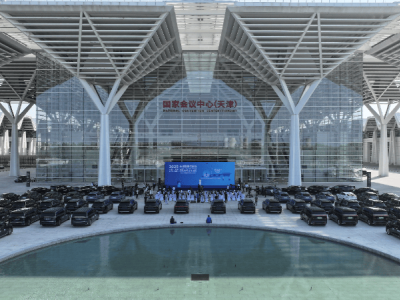

這種設計取舍背后,或許有著更深層次的戰略考量。在共享出行市場,統一的設計語言能夠降低用戶的認知成本,提升品牌辨識度。