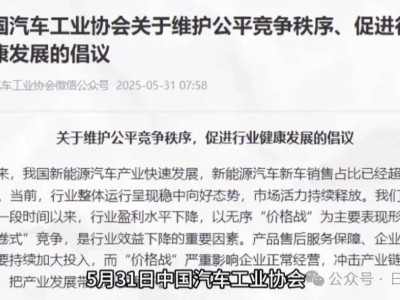

長安汽車近期公布了其4月份的銷量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示當(dāng)月銷量與去年同期相比下降了9.27%。盡管在新能源領(lǐng)域,長安汽車實現(xiàn)了46.7%的同比增長,但合資品牌如長安福特和長安馬自達的銷售業(yè)績持續(xù)不振。這一數(shù)據(jù)尚未被市場完全消化,便有一則關(guān)于“長安汽車將作為二級企業(yè)并入東風(fēng)集團”的傳言開始流傳,甚至引發(fā)了關(guān)于長安汽車“單獨公布產(chǎn)銷信息是否合規(guī)”的質(zhì)疑。

面對這一傳言,長安汽車董事長朱華榮在4月11日的發(fā)布會上首次公開確認了重組的進展,表示雙方的戰(zhàn)略重組方案“已基本完成”,并強調(diào)這次重組不會改變長安汽車原有的品牌規(guī)劃、技術(shù)路徑以及全球化戰(zhàn)略。這一表態(tài),無疑給關(guān)注此事的公眾吃了一顆定心丸。

然而,長安汽車的反應(yīng)遠不止于此。在5月5日至6日期間,長安汽車監(jiān)測到一批自媒體賬號有組織地傳播“長安并入東風(fēng)”等不實信息,甚至惡意詆毀中國汽車品牌之間的關(guān)系。對此,長安汽車迅速采取了法律手段,并對幕后組織者發(fā)出了最高100萬元的懸賞征集線索。

分析人士指出,長安汽車如此激烈的反應(yīng),與其4月份的銷量壓力密切相關(guān)。合資品牌的低迷表現(xiàn)拖累了整體業(yè)績,而新能源子品牌如阿維塔、深藍等雖然增長顯著,但年銷量目標(biāo)的完成率仍然不足,市場對長安汽車的“造血能力”產(chǎn)生了更多質(zhì)疑。此時,謠言的擴散可能會進一步動搖投資者的信心,并引發(fā)渠道經(jīng)銷商的觀望情緒。

更深層次地,長安汽車的激烈反應(yīng)實際上反映了其對重組的焦慮。東風(fēng)汽車集團是副部級央企,而長安汽車的母公司兵裝集團與其同級,但長安汽車本身僅為正廳級單位。如果以行政級別為主導(dǎo)進行重組,長安汽車可能會淪為東風(fēng)汽車的“二級企業(yè)”,其市場化改革的成果,如深藍品牌的直營模式、阿維塔與華為的合作等,可能會受到壓制。

為了辟謠,長安汽車強調(diào)此次重組是“國資委主導(dǎo)的戰(zhàn)略整合”,而非隸屬關(guān)系的變更。業(yè)內(nèi)分析認為,雙方更可能采取“小總部+業(yè)務(wù)協(xié)同”的模式,通過資本紐帶實現(xiàn)研發(fā)、供應(yīng)鏈及海外渠道的整合。例如,東風(fēng)汽車的固態(tài)電池技術(shù)與長安汽車的華為ADS智駕系統(tǒng)可以形成互補,而不是直接合并。這種模式既能避免大規(guī)模合并帶來的震蕩,又能逐步釋放協(xié)同效應(yīng),但需要平衡兩大集團的利益訴求。

盡管東風(fēng)與長安的重組符合國資委提升產(chǎn)業(yè)集中度的政策導(dǎo)向,且若整合成功,新集團的年銷量將超過500萬輛,躋身全球前五,但通過供應(yīng)鏈整合降低單車成本,以及共享長安汽車的智能化技術(shù)與東風(fēng)汽車的固態(tài)電池研發(fā)等,都面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先,決策效率與文化沖突可能成為整合過程中的障礙。東風(fēng)汽車作為老牌副部級央企,決策流程相對冗長,而長安汽車通過市場化改革形成了更靈活的機制。兩者管理風(fēng)格的差異可能導(dǎo)致整合后效率下降。

其次,雙方在產(chǎn)品和目標(biāo)客群上存在重疊,若無法實現(xiàn)差異化定位,可能引發(fā)渠道沖突和用戶認知混亂,短期內(nèi)銷量下滑難以避免。最后,技術(shù)協(xié)同與利益博弈也是一大難題。盡管長安汽車的智能駕駛系統(tǒng)與東風(fēng)汽車的固態(tài)電池技術(shù)可能形成互補,但技術(shù)共享需要解決知識產(chǎn)權(quán)分配和研發(fā)團隊融合等問題。