小米汽車SU7 Ultra身陷“宣傳爭議”,車主維權行動引發股價震蕩,雷軍直言面臨重大挑戰。

近期,小米集團在香港股市遭遇不尋常波動,尤其在5月12日早盤,股價突然大幅下滑,一度跌幅超過5%。盡管尾盤略有回升,但全天仍以1.46%的跌幅收盤,這一表現明顯弱于當日港股整體及汽車板塊的走勢。

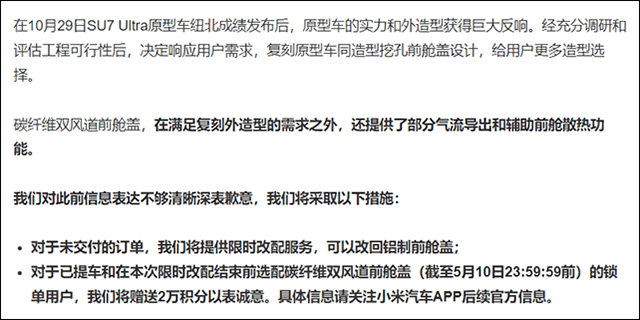

此次股價動蕩的導火索,源自小米汽車SU7 Ultra車型關于“碳纖維雙風道前艙蓋”的爭議。這款定價52.99萬元的旗艦車型,因宣傳與實際配置不符,遭到了大量車主的質疑。面對輿論壓力,小米汽車品牌信任面臨嚴峻考驗。

爭議的核心在于SU7 Ultra的可選裝碳纖維艙蓋,其售價高達4.2萬元。在發布會、直播及官方宣傳材料中,小米多次強調該艙蓋的空氣導流和輪轂散熱功能,雷軍本人也親自上陣,展示其內部結構改進。不少車主因此選擇了這一“復刻原型車”配置。

然而,車輛交付后,部分車主發現所謂的“雙風道”設計并無實質作用,內部結構與普通鋁制艙蓋差異不大,主要功能近乎裝飾。這與雷軍直播中的描述大相徑庭,甚至有車主抱怨稱“打孔后還取消了前備廂”。

隨著維權視頻的涌現,該話題迅速登上熱搜。車主們紛紛建群、聯名,要求退裝、退車乃至賠償。截至目前,參與維權的車主已超過300人。

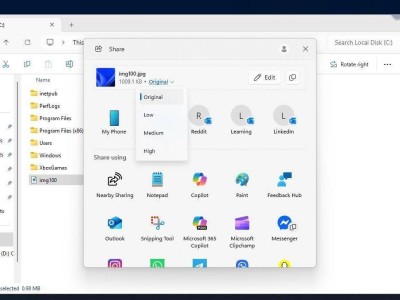

5月7日晚,小米汽車發布官方道歉聲明,承認早期信息傳達存在不足。小米解釋稱,該部件除滿足造型復刻需求外,還具備部分氣流導出和輔助散熱功能,但對于“結構改動”及“風道導向輪轂”等關鍵爭議,未給出明確回應。同時,小米提出補償方案:未交付用戶可換回鋁制艙蓋,已選裝用戶則獲得2萬積分,價值約2000元。

然而,消費者對此并不買賬。他們花費高額溢價選購的是“高性能”和“技術復刻”,而非簡單的補償。積分、重新排產、延遲提車等措施,均不足以挽回用戶的信任。部分車主呼吁小米應允許無損退訂,或提出更有誠意的補償方案,否則持續發酵的爭議或將損害小米汽車的高端品牌形象。

值得注意的是,此次風波爆發之際,距離SU7車型3月29日發生的高速爆燃事故尚不足兩月。5月10日,雷軍在社交平臺坦言:“過去一個多月,是我創辦小米以來最艱難的時刻。”從安全問題到信任危機,小米汽車正經歷著初代產品上市后的重重考驗。

事實上,小米此次遭遇的問題在新勢力車圈并非孤例。近年來,部分國產車企在宣傳時夸大其詞,實際體驗卻大打折扣。夸大參數、虛標功能、夸張演示已成為某些品牌的“常態”。

造車是一項系統工程,需腳踏實地。然而,當技術被營銷話術掩蓋,當工程被資本熱情裹挾,所謂的“高端感”便可能淪為“虛有其表”。在中國新勢力車企中,“快速起量”已成為一種趨勢:新車亮相即訂單如潮,粉絲群、營銷號和輿論造勢緊隨其后,生怕錯過市場風口。

然而,短期的熱度難以支撐長期的口碑。從小米汽車的爆燃事故到此次的“風道門”,本質上并非單純的技術爭議,而是對品牌信任的一次深刻拷問。它也暴露了當下部分新勢力車企重營銷、輕產品力的行業頑疾。

在“用戶導向”的汽車市場中,汽車不僅是商品,更是信任的兌現。面對浮夸的宣傳氛圍,任何模糊表述或細節疏忽,都可能在用戶間乃至整個輿論場引發連鎖反應。