2025年春,新能源汽車行業迎來了一場前所未有的監管風暴,多個關鍵領域受到了嚴格審視和規范。

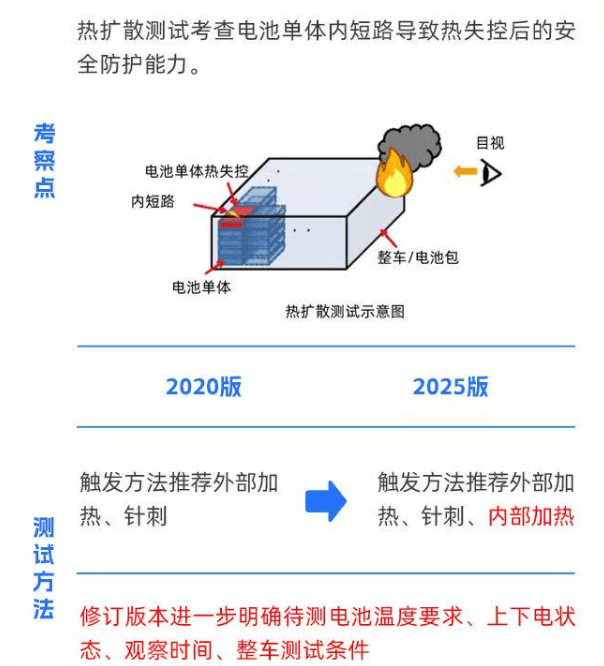

在動力電池方面,3月28日,工信部發布了被稱為“史上最嚴電池安全令”的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》(GB38031-2025),該標準將于2026年7月1日起實施。新標準取消了現行標準中動力電池熱失控后的5分鐘安全緩沖期,要求電池在熱失控后必須做到“不起火、不爆炸”,并且煙氣不能對乘員造成傷害。電池還需通過更為嚴苛的測試,包括被30毫米鋼球以150焦耳能量撞擊三次,以及經歷300次快充循環后依然保持安全。

這一變革迫使電池行業加速洗牌,部分車企因產品未能通過新標準測試而推遲了新車型的上市計劃。一位電池工程師透露,過去車企可以通過隔熱材料延緩熱失控時間,但現在必須從電芯層面解決本質安全問題。

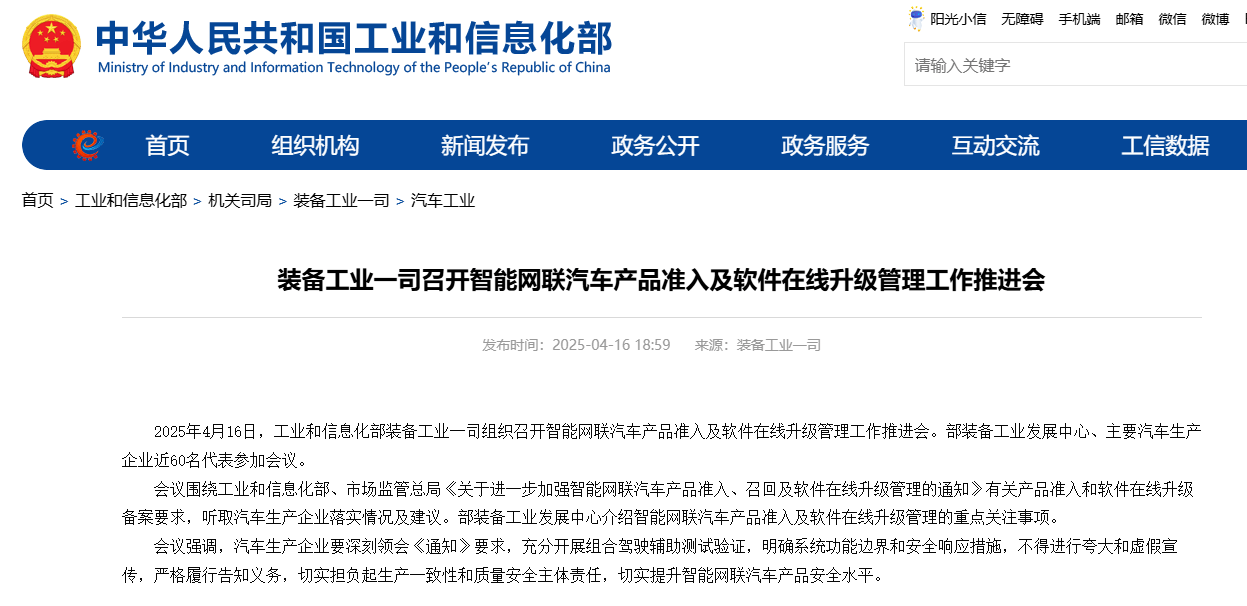

在智能駕駛領域,4月16日,工信部裝備工業一司的會議公告同樣引起了廣泛關注。會議強調,汽車生產企業要深刻領會相關通知要求,充分開展組合駕駛輔助測試驗證,明確系統功能邊界和安全響應措施,禁止夸大和虛假宣傳。同時,車企被要求禁止申報代客泊車、一鍵召喚等高風險功能,駕駛員狀態監測系統必須通過人臉ID識別、座椅姿態傳感器等技術確保“人機共駕”。

眾多汽車品牌迅速響應,撤下了含有“高階智駕”“解放雙手”等內容的宣傳物料。業內人士表示,以往車企傾向于通過算法突破硬件限制,但現在監管政策的出臺使得車企不得不更加重視硬件的堆砌。

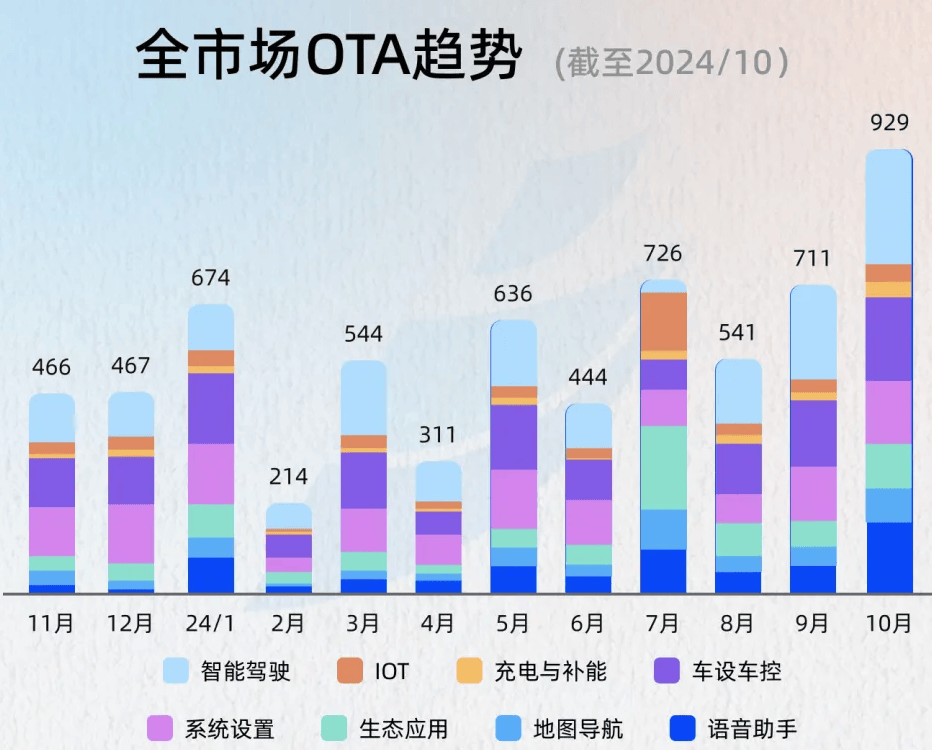

OTA升級也受到了嚴格監管。過去,車企通過OTA技術來升級汽車或修補漏洞已被視為常規操作,但現在這一做法開始受到限制。根據相關規定,車企必須降低頻繁OTA的做法,做好版本的風險管理,驗證充分后再進行升級。對頻繁OTA的企業將進行重點審查,緊急OTA需要通過召回、停產等程序,并經過市場監管總局審批后才能實施。

這一變革不僅終結了“先上車后補票”的研發模式,還將車企的軟件迭代能力與合規風險直接掛鉤,促使行業從“速度競賽”轉向“質量馬拉松”。據南都·灣財社公布的《2024新能源汽車百強報告》,不同車廠的OTA頻次差異顯著,功能升級接近1000項,其中行車輔助功能升級次數最多。

車門把手的安全問題也受到了重視。5月8日至6月7日,工業和信息化部科技司公開征集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見。該標準規定了汽車車門把手的安裝、標志、防夾要求、強度要求以及動態試驗要求等,旨在解決市場上車門把手存在的多種逃生與救援風險。

在監管重壓之下,車企的生存邏輯正在發生深刻變化。頭部企業如比亞迪、華為等加大了在電動化、智能化技術方面的投入,與一些依靠宣傳話術蹭“智能化流量”的友商拉開了距離。市場格局也隨之動蕩,10萬元以下車型因難以承擔激光雷達和4D毫米波雷達等硬件成本,在輔助駕駛方面難以繼續發力。

業內人士認為,這場監管風暴不僅是對新能源汽車行業的政策加碼,更是一場安全認知的革命。當動力電池的安全標準、OTA升級以及車門把手等關鍵領域都受到嚴格規范時,新能源車行業已從“參數內卷”邁入“安全競賽”的新紀元。在這場風暴過后,只有將安全刻入基因的企業,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。