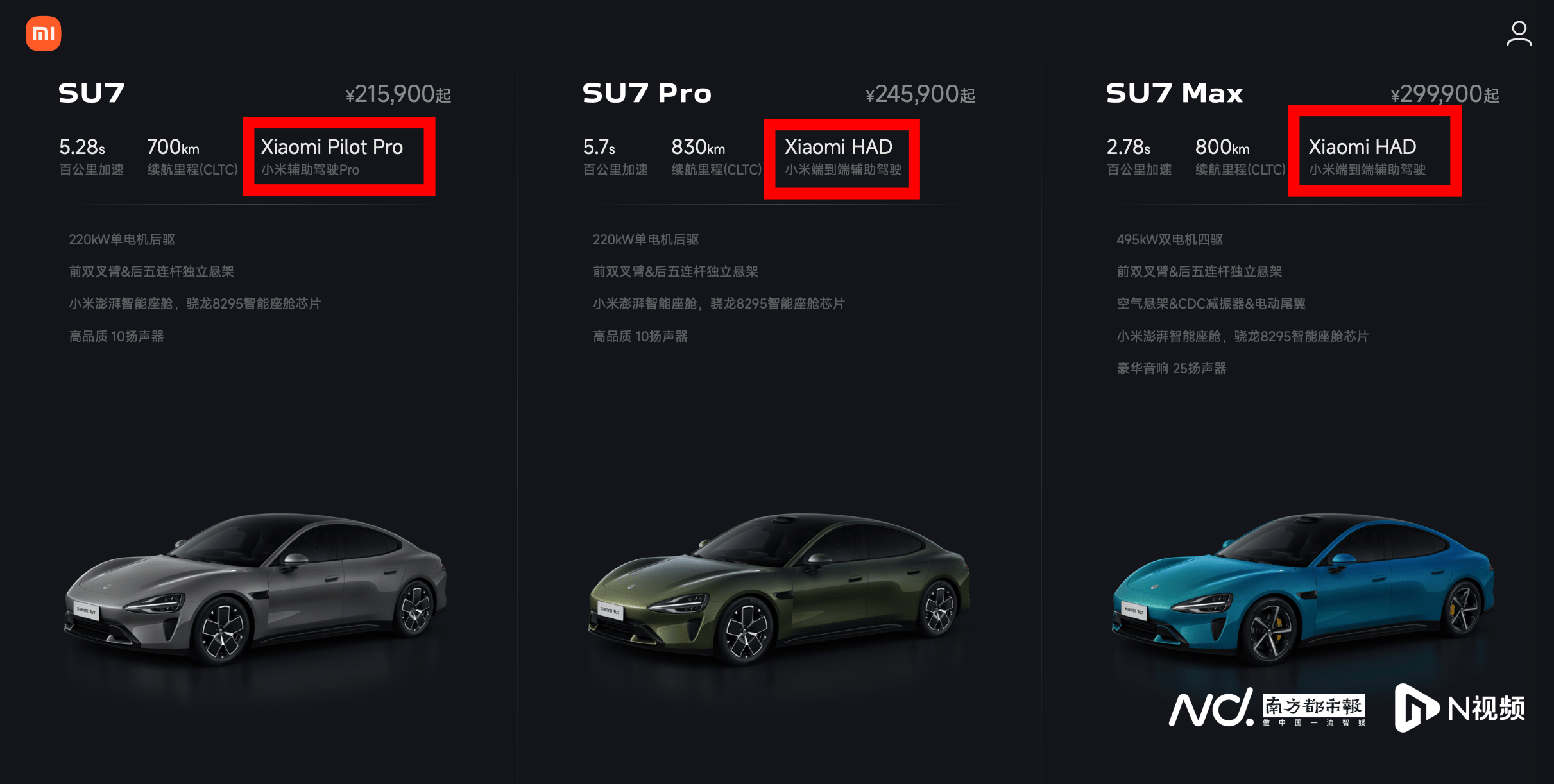

近期,小米汽車在其SU7新車訂購頁面上悄然進行了措辭調整,將原本的“智駕”表述修改為“輔助駕駛”,同時,“代客泊車”功能也被重新定義為“代客泊車輔助”。這一變動并非小米汽車單獨之舉,據觀察,包括理想、蔚來、鴻蒙智行在內的多家車企,均對智能駕駛技術的宣傳口徑進行了類似的調整,普遍采用“導航輔助駕駛”等更為謹慎的表述。

小米汽車對此次改動的回應是,此舉旨在響應國家相關政策號召,以及順應汽車行業駕駛自動化分級標準。公司強調,所有相關功能均屬于輔助性質,駕駛者需時刻保持對路況的注意,以便在緊急情況下能夠及時接管車輛。

事實上,這一波車企的措辭調整,背后有著更為深遠的行業背景。此前,工業和信息化部發布了關于智能網聯汽車產品準入及軟件在線升級管理工作的相關公告,明確要求車企在宣傳中不得使用“自動駕駛”、“智駕”等可能引發誤解的詞匯,而應以“智駕等級+輔助駕駛”的形式進行描述,例如“L2級輔助駕駛”。同時,禁止使用“代客泊車”、“一鍵召喚”等表述,強調駕駛員在車輛行駛過程中的全程參與和控制。

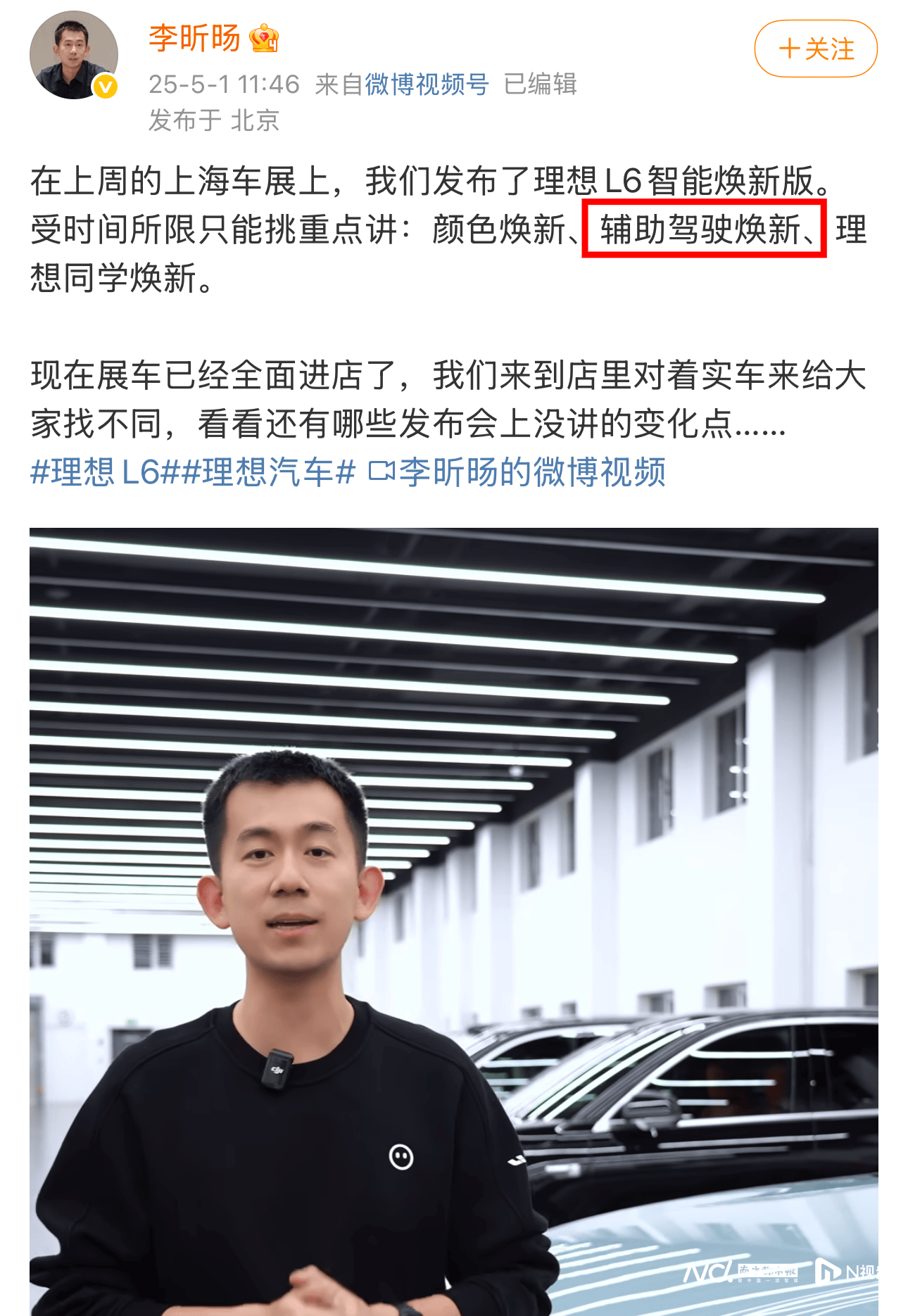

在小米汽車之前,理想汽車也已悄然調整了其宣傳策略。理想產品線負責人在介紹新款L6時,特別強調了“輔助駕駛煥新”,而在此前的宣傳中,該車型還被稱作“L6智駕煥新版”。問界汽車和比亞迪同樣對智能駕駛技術的表述進行了修改,分別采用了“智能輔助駕駛”和“駕駛輔助”的表述,并對載客泊車功能進行了重新描述。

蔚來汽車則對其不同車型的功能定位進行了更為明確的區分,強調ET5車型具備城區NOA(領航輔助駕駛)能力,而新推出的螢火蟲車型則主要面向通勤與家庭使用人群,不強調智能駕駛能力。這一系列的調整,不僅是對技術能力的重新定義,更是行業內對責任與安全的深刻反思。

近年來,智能駕駛技術引發的交通事故頻發,引發了公眾對智能駕駛技術的深入反思。特斯拉、蔚來、小鵬等品牌均曾發生過因智能駕駛系統誤判而導致的交通事故。這些事故讓公眾意識到,盡管車企在宣傳中競相展示其“全場景智駕”能力,但當前量產車的智能駕駛技術仍停留在L2級輔助駕駛階段,系統無法獨立應對復雜路況。

面對這一現狀,部分專家和學者指出,車企在營銷過程中存在混淆視聽的現象,利用信息差進行誤導性宣傳。中國政法大學教授鄭飛表示,對普通消費者要求以專業、理性的技術鑒別能力是不妥當的,車企應承擔起更多的責任,向消費者提供更為準確、透明的信息。

此次車企的集體更名,不僅是對監管部門政策要求的響應,更是對用戶責任的主動承擔。這標志著智能駕駛行業正在從“技術賽跑”轉向“責任競爭”,車企需要以更扎實的技術驗證、更透明的用戶教育和更嚴格的責任劃分,來重塑公眾對智能駕駛技術的信任。