在人類工業文明的長河中,汽車動力系統的變遷如同一部波瀾壯闊的史詩,記錄著工程師們的智慧火花與時代需求的交織。從笨重的蒸汽機時代起步,我們一步步跨越至高效電動機的嶄新紀元,每一次技術的飛躍都是對過往的超越與未來的探索。

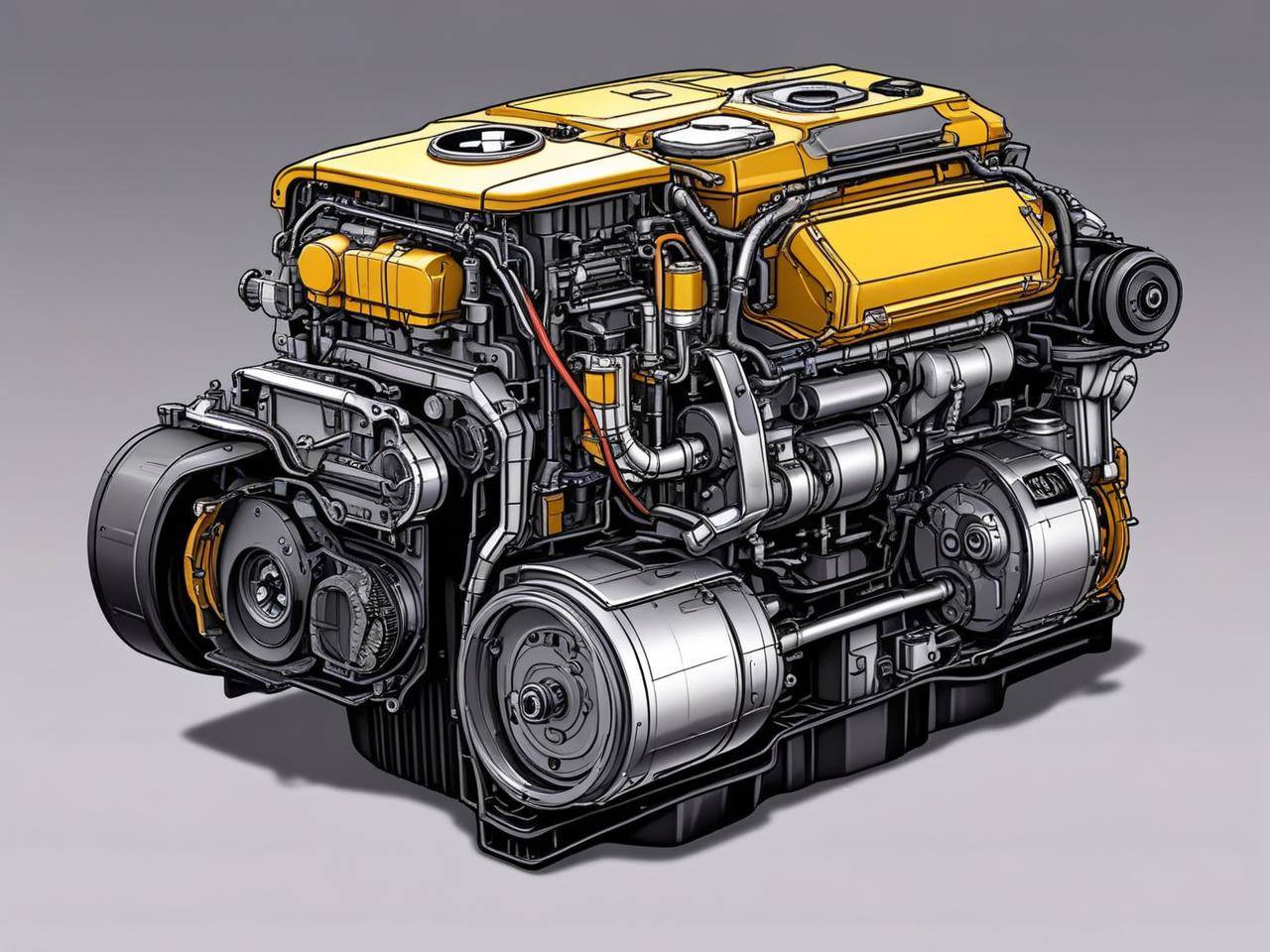

內燃機的輝煌歲月,見證了無數技術的革新。電子技術的融入,為動力系統帶來了智能化的曙光。電噴系統取代了傳統的化油器,ECU精準調控噴油量,依據氧傳感器的實時反饋;可變氣門正時技術讓發動機在不同工況下都能保持最佳性能;渦輪增壓技術的引入,更是巧妙地利用廢氣能量,大幅提升了進氣效率。這些技術的集成,使得現代2.0T發動機的輸出性能,輕松超越了昔日4.0L自然吸氣發動機的巔峰。

然而,內燃機的潛力終究有限,卡諾定理如同一道無形的天花板,限制了熱機效率的進一步提升。于是,混合動力系統應運而生,成為工程師們突破瓶頸的新嘗試。豐田普銳斯的行星齒輪結構,以其精妙的設計,實現了發動機、電機與發電機之間的完美協同。特別是在制動過程中,動能通過電機轉化為電能回充電池,這一“再生制動”技術,讓能源利用效率躍升了30%以上。

隨著純電動時代的降臨,動力系統的評價標準被徹底顛覆。電動機以其瞬時輸出最大扭矩的特性,讓百公里加速進入3秒俱樂部不再是遙不可及的夢想。而電池技術的突飛猛進,更是為電動汽車的普及奠定了堅實基礎。從鉛酸電池到鎳氫電池,再到如今的三元鋰電池,能量密度的提升幅度令人矚目。整車電子架構的革新同樣功不可沒:800V高壓平臺大幅縮短了充電時間,智能熱管理系統確保了電池始終處于最佳工作狀態,BMS則精準監控著每一個電芯的狀態。

在動力進化的征途中,總有一些非主流技術閃耀著獨特的光芒。轉子發動機以其優雅的機械結構,實現了高功率密度;氫燃料電池則通過電化學反應發電,排放物僅為純凈水;甚至核動力汽車也曾作為概念設計出現。這些嘗試雖然未能成為主流,但它們無疑拓寬了工程領域的想象空間。

回望動力系統的進化歷程,我們不難發現,它從未遵循過線性發展的路徑。蒸汽機的沒落源于物理學的限制,內燃機的困境則來自熱力學定律的束縛。而電動化的崛起,則是材料科學與控制理論突破的共同結果。如今,當我們輕輕按下啟動按鈕,激活的不僅是汽車的動力單元,更是跨越了三個世紀的工程智慧與不懈追求的結晶。