上海車展上,上汽、一汽、東風、吉利等國內汽車巨頭紛紛推出了令人眼前一亮的新能源“方盒子”車型,這一舉動標志著中國車企已全面進軍新能源越野車這一新興且潛力巨大的市場。過去,越野車市場相對較小眾,但隨著新能源技術的飛速發展和普及,這一市場正經歷著翻天覆地的變化。

根據西部證券的行業研究報告,預計到2024年,國內越野SUV的銷量將達到94萬輛,同比增長高達70%。其中,新能源越野車將占據38.8萬輛的市場份額,滲透率達到41%,成為推動市場增長的核心力量。然而,在這一片欣欣向榮的景象中,造車新勢力卻顯得相對沉默,未能在這一領域展現出足夠的競爭力。

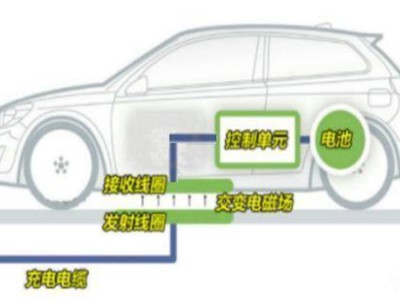

造成這一現狀的原因有多方面。首先,新能源越野車對技術的要求極高,尤其是在安全性方面。傳統車企如比亞迪和長城等,通過多年的技術積累和研發,已經推出了先進的新能源越野技術。例如,比亞迪的四輪四電機驅動系統和長城的Hi4-T技術,都是經過長時間打磨和巨額投入的成果。這些技術在NVH控制等方面也達到了較高的標準,為傳統車企在越野車市場中的競爭力提供了有力保障。

相比之下,造車新勢力在技術積累上顯得較為薄弱。由于新能源越野車對安全性的要求遠高于家用車,需要通過更為嚴苛的碰撞測試和電池安全性測試,這使得新勢力在這一領域面臨著巨大的挑戰。新勢力在獨立研發防護措施方面也缺乏足夠的實力和經驗,大多依賴外部電池供應商提供技術支持。

除了技術壁壘外,資金壓力也是造車新勢力在新能源越野車市場中難以發力的重要原因。生產非承載式車身結構的越野車需要大規模的資金投入來改造生產線和進行研發測試。傳統車企可以通過燃油車的盈利來支持這一領域的研發和生產,但新勢力則往往缺乏足夠的資金支持。例如,長城汽車為滿足更高的安全標準,投入巨資建設了安全試驗室進行碰撞試驗;一汽集團也計劃進行大量樣車的碰撞測試,單次測試成本高昂。

新勢力在研發成本和車輛測試方面的投入也遠低于傳統車企。這些因素共同導致了造車新勢力在新能源越野車市場中的競爭力不足。盡管新勢力對這一市場充滿興趣,但由于面臨著高技術壁壘和巨大的資金壓力,它們的步伐顯得異常緩慢。在這一片新興的藍海中,傳統車企憑借技術積累和資金支持占據了領先地位,而新勢力則需要在技術和資金方面進行更多的積累和投入,才能在這一市場中立足。