近期,美國政府對中國尖端技術的封鎖持續升級。

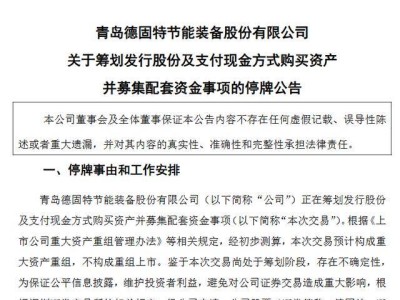

4月16日,英偉達發布公告稱,美國政府4月9日通知英偉達,向中國(包括香港和澳門)及D:5國家或地區(D:5指美國《出口管制條例》中的武器禁運國家或地區),或向總部位于或最終母公司位于這些國家的公司出口H20芯片,以及任何其他性能達到H20內存帶寬、互連帶寬或其組合的芯片,都必須獲得出口許可。

這一禁令雖對國內AI產業短期形成壓力,卻也意外成為國產芯片加速替代的催化劑,市場普遍認為,英偉達生態壁壘的松動為本土企業創造了難得的機遇窗口,黃仁勛更是三個月內兩次來到中國,顯然是嗅到了不小的危機。

如今業內對國產替代風口寄予了前所未有的熱情,圈內圈外都紛紛討論,誰會取代英偉達,成為扛起國產AI生態的大旗的領軍者?

想要回答這個問題,首先需要先剖析英偉達的核心優勢。

一是高精度算力,二是CUDA生態,尤其是CUDA,是英偉達走向“AI之巔”的核心因素。自2007年推出以來,CUDA已構建起覆蓋400萬開發者的龐大生態圈,成為AI開發者的事實標準,令英偉達幾乎壟斷了全球AI算力市場。如何突破CUDA的生態封鎖,如何在高性能計算領域實現自主可控,成為了破局的關鍵。

國內企業不得不直面兩大挑戰:如何突破CUDA的生態封鎖?如何在高性能計算領域實現自主可控?

目前,經過多年發展與追趕,加之國內AI芯片領域歷經了一段瘋狂洗禮期,基本已經形成了海光信息、寒武紀、海思的國產AI硬件三巨頭格局,以下就逐一分析其競爭力。

昇騰:深耕專業領域&全棧式布局發展

華為海思的昇騰(Ascend)系列芯片,是國產AI硬件的一大代表性產品。基于自研的達芬奇架構,昇騰芯片采用NPU(神經網絡處理器)路線,專注于機器學習與深度學習的硬件加速,其旗艦產品昇騰910的算力已超越英偉達H20,在推理任務中表現亮眼。

海思走的是全棧式生態布局發展路線:硬件層面,昇騰芯片覆蓋云端、邊緣及終端(麒麟芯片NPU模塊);軟件層面,華為自研的MindSpore框架與昇騰硬件深度綁定,形成“框架+芯片”的閉環生態。在智能駕駛、智慧城市等華為自有場景中,昇騰芯片已實現規模化應用。

海光:精準契合國產AI芯片大規模替代戰略

海光自研的 DCU 采用與英偉達相同的GPGPU 路線,作為國產GPGPU(通用圖形處理器)的領跑者,海光信息的DCU(Deep Computing Unit)選擇了一條“兼容+創新”的突圍路徑,其對標“CUDA”所自研的DTK軟件棧,完全兼容“CUDA”、“ROCm”生態,支持TensorFlow、Pytorch和PaddlePaddle等主流深度學習框架,可以繞過英偉達生態壁壘實現低成本遷移,這種策略大幅降低了開發者的遷移成本,使海光在短期內快速構建起成熟的軟件生態。

技術層面,海光DCU是國內唯一覆蓋全精度計算的商用加速芯片,既能滿足科學計算的高精度需求,又能適配AI訓練與推理的混合負載。在氣象預測、金融建模等場景中,其性能已超越英偉達同類產品。此外,海光通過分層化軟件架構實現了對LLaMa、GPT等大模型的全面支持,并在互聯網、運營商等領域完成規模化落地。

寒武紀:云端協同的AI夢想家

成立于2016年的寒武紀,是國內最早專注于AI芯片的廠商之一。其創始人陳云霽、陳天石兄弟以“寒武紀生命大爆發”為名,寄托了對AI時代算力革命的野望,公司產品采用ASIC架構,通過軟硬協同優化實現特定場景的高效計算。

一直以來,寒武紀的研發邏輯就是對標英偉達,“云-邊-端一體化”布局頗具前瞻性,持續為市場提供軟硬性協同、訓練推理融合、具備統一生態的系列化智能芯片產品和平臺化基礎系統軟件。提供覆蓋云端(思元系列芯片)、邊緣側(低功耗實時處理芯片)及終端(嵌入智能手機、自動駕駛)的完整產品體系。通過統一的軟件平臺(Cambricon NeuWare),公司實現了跨場景生態協同。

隨著寒武紀近幾年技術日漸成熟,逐步獲取政策和市場雙重支持,并在商業化上取得突破,其產品已經覆蓋云、邊緣、終端場景的完整生態體系,開始在金融、能源、智能制造等領域加速落地。

在新時代背景下,隨著信創與千行百業的進一步融合演進,擁有生態優勢與精度優勢的企業,將會在 AI 與國產替代的雙重加持下持續放量,除了海光、寒武紀與海思三巨頭外,壁仞、摩爾線程、燧原、景嘉微、阿里平頭哥、百度昆侖等公司經過新一輪發展,也開始嶄露頭角。三巨頭也好,群雄并起也罷,單打獨斗已經不符合主流趨勢,唯有凝聚產業共識、堅持自主創新,國內AI產業方能打破壟斷,走出一條獨立自主的算力之路。