在智能電動汽車領域,自動駕駛技術一直占據著輿論的風口浪尖,而與之相輔相成的智能座艙系統卻似乎總站在舞臺的邊緣。今天,我們就來深入探討一下,到了2025年初,智能座艙技術究竟發展到了何種程度。

回顧歷史,十年前,“互聯網+”的熱潮席卷中華大地,各行各業紛紛尋求與互聯網的融合。十年后,隨著DeepSeek的崛起,各行各業開始積極探索大模型的應用,希望通過“大模型+”或“+大模型”的模式,改進業務流程、服務模式、產品形態和功能實現,以期在激烈的市場競爭中脫穎而出,或在新領域里開創出一片新天地。

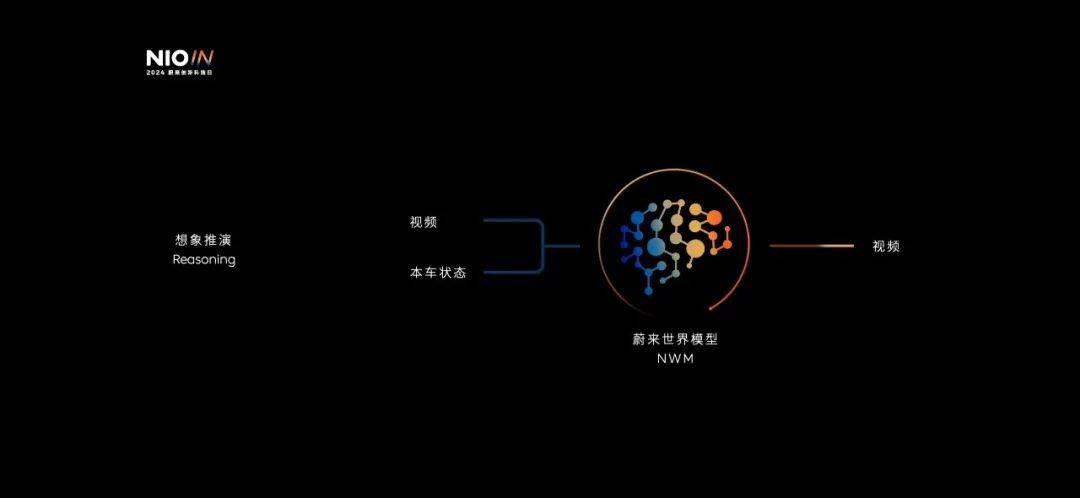

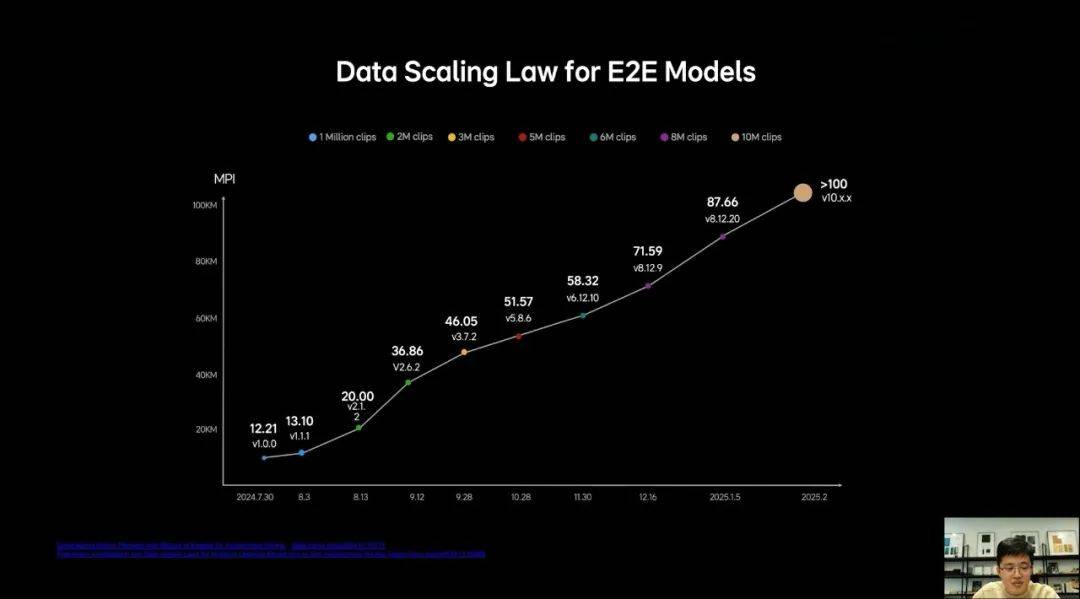

在眾多行業中,汽車行業是真正實踐大模型應用的少數幾個行業之一,尤其是自動駕駛大模型方面,從視覺語言模型VLM到視覺語言動作模型VLA和世界模型WM,國內車企在智能駕駛大模型的賽道上不斷加速前行。

然而,與自動駕駛大模型的迅猛發展相比,智能座艙大模型卻顯得有些滯后。盡管自動駕駛系統已經在城區場景下的平均接管里程上取得了顯著提升,但用戶在座艙內的體驗并未發生太大變化。頭部車企的語音識別和視覺感知能力雖然已有不錯表現,但多模態信號的融合效果仍不理想,座艙對用戶需求的理解依然停留在淺層次,只能被動響應用戶的顯性指令。

根據智能座艙的分級標準,目前的座艙仍處于L1感知智能階段,距離L4全面認知智能還有很長的路要走。不過,值得注意的是,DeepSeek的出現為智能座艙的發展帶來了新的契機。DeepSeek具備強大的推理能力,能夠顯著提升多輪對話和模糊語義識別能力,從而增強智能座艙在知識問答、娛樂助手等方面的表現。

在接入DeepSeek的節奏和策略上,傳統車企和頭部新勢力車企表現出了顯著差異。傳統車企如吉利、東風、長安等迅速行動,而新勢力車企如蔚小理則顯得猶豫不決,目前僅有理想同學App官宣接入了DeepSeek。傳統車企之所以動作迅速,是因為DeepSeek的免費開源和易部署特性能夠在短期內幫助它們迅速提升座艙能力,為彎道超車提供有力技術支撐。

DeepSeek的推理成本相比同類模型大幅下降,意味著車企可以在云端以更低的算力滿足更多用戶需求,從而大幅降低部署成本。相信在消費者呼吁和成本倒逼下,蔚來和小鵬等車企也會陸續將DeepSeek接入自家車機系統。

然而,要實現智能座艙的“千人千面”個性化體驗,還需克服諸多挑戰。傳統座艙系統的神經網絡使用泛化用戶數據進行訓練,導致個性化不足。同時,當前主流的神經網絡在部署后不具備學習能力,無法根據用戶交互數據進行實時調整。因此,為了實現個性化服務,必須建立能夠分析用戶數據、學習用戶習慣、實時調整參數的神經網絡。

多模感知、邏輯推理、長時記憶是智能座艙最需要的三大能力。DeepSeek已經初步解決了邏輯推理的難題,但多模感知和長時記憶能力仍需車企繼續努力。只有座艙大模型像人一樣建立起記憶能力,才能在不斷交互中讀懂用戶的真正需求。