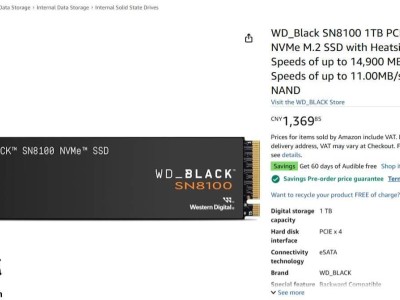

在存儲技術的浩瀚星空中,科學家們一直在探索那顆既能快速讀寫又能持久保存數據的“璀璨明珠”。傳統的存儲領域,主要由兩大陣營占據:一是以SRAM和DRAM為代表的易失性存儲器,它們如同瞬息萬變的流星,讀寫速度驚人,卻在電源關閉的瞬間消失無蹤;另一類則是非易失性存儲器,如SSD、U盤及SD卡,它們穩健如磐石,即便失去電力支撐,數據依舊安然無恙,但速度上的局限卻讓它們在面對大數據時顯得有些力不從心。

隨著數字世界的膨脹,尤其是高清視頻等大容量文件的普及,存儲效率成為了制約設備性能的關鍵瓶頸。想象一下,一個擁有頂尖處理器和先進算法的設備,卻因數據傳輸的蝸牛速度而無法發揮全部潛能,這無疑是一種遺憾。

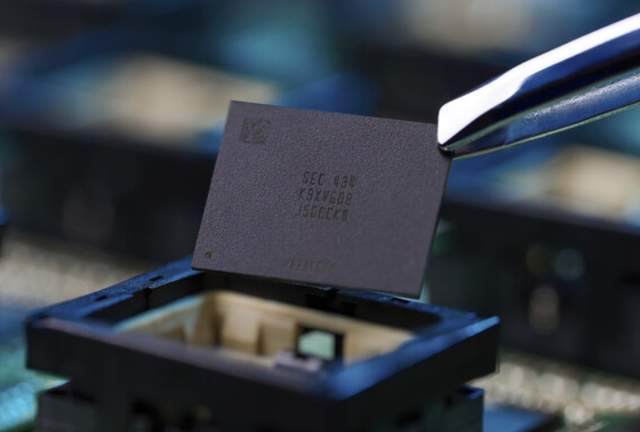

正是在這樣的背景下,一項來自上海復旦大學的突破性成果,如同破曉之光,照亮了存儲技術的新篇章。他們研發的名為“破曉”(PoX)的存儲芯片,不僅體積微小,不及一粒米的大小,更在速度與持久性上實現了前所未有的飛躍。其寫入速度低至400皮秒,即一萬億分之一秒,這一速度相較于當前同類芯片,提升了整整十萬倍,同時保持了非易失性的特性,意味著數據即便在斷電后也能安然無恙。

“破曉”芯片之所以能夠突破傳統限制,關鍵在于其采用了革命性的狄拉克石墨烯材料。這種被譽為“材料界超導體”的神奇物質,讓電子在其中自由穿梭,極大提升了數據傳輸效率。加之復旦團隊獨創的“二維超注入”效應算法,更是為數據的快速寫入插上了翅膀。

這一創新成果不僅獲得了國際頂級學術期刊《自然》的認可,更重要的是,它已不再是停留在紙面上的理論構想,而是成功流片,預示著距離商業化應用已不遠。一旦“破曉”芯片面世,現有的NAND閃存技術或將面臨淘汰,其在速度上的絕對優勢,無疑將徹底改寫存儲芯片行業的競爭格局。

“破曉”芯片的誕生,也是對新材料科學與算法創新深度融合的一次成功實踐,為未來存儲技術的發展開辟了新的道路。可以預見,隨著這一技術的不斷成熟與普及,我們將迎來一個數據存儲更加高效、便捷的新時代。