近年來,零食行業的洗牌速度明顯加快,其中鹵味市場的風云變幻尤為引人注目。曾幾何時,絕味食品以其迅猛的擴張速度和亮眼的業績,在資本市場上大放異彩,市值一度突破600億大關。然而,時至今日,絕味食品卻陷入了前所未有的困境。

回顧過去,絕味食品從長沙南門口的一家小店起步,憑借年均超過800家的開店速度,門店數量從2017年的9053家迅速增長至2020年的12399家,營收也同步攀升至52.76億元。這段輝煌的增長歷程,無疑為鹵制品行業樹立了一個難以逾越的標桿。

然而,好景不長,到了2024年,絕味食品的業績卻出現了斷崖式下滑。財報顯示,該年度公司營收為62.57億元,同比下滑13.84%;歸母凈利潤為2.27億元,同比暴跌34.04%。進入2025年,這一頹勢并未得到扭轉,一季度營收和凈利潤分別同比下降11.47%和27.29%。

股價方面,絕味食品同樣遭遇了重創。截至4月21日收盤,股價僅為17.28元/股,總市值縮水至105億。與歷史最高點105.83元/股相比,股價跌幅超過八成,市值蒸發約500億。這一連串的打擊,無疑讓絕味食品陷入了內外交困的境地。

事實上,絕味食品的困境并非個例,而是整個鹵味行業共同面臨的難題。鹵味三巨頭中的另外兩家——周黑鴨和煌上煌,同樣陷入了業績下滑的泥潭。2024年財報顯示,周黑鴨實現營收24.51億,同比下滑10.66%;凈利潤9820萬,同比下滑15.03%。煌上煌則實現營收17.39億,同比下滑9.44%;凈利潤4033萬,同比下滑42.86%。三巨頭集體陷入業績瓶頸,無疑為鹵味行業的未來蒙上了一層陰影。

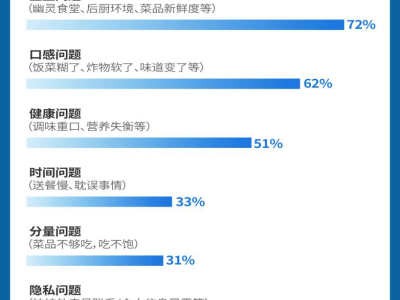

那么,究竟是什么原因導致了鹵味上市公司的集體困境呢?一方面,行業紅利消退,鹵制品門店數量整體收縮,消費者更加理性且可替代產品眾多,使得整個行業受到沖擊。另一方面,原材料價格的大幅波動也給上市企業帶來了巨大壓力。作為鹵制品行業的核心原材料,鴨脖、鴨掌等鴨副產品價格受多種因素影響顯著,導致企業盈利能力下降。為了應對成本壓力,絕味食品等企業不得不提價,但這一舉措卻引發了消費者需求減少的連鎖反應。

面對內外雙重壓力,絕味食品的經營策略不得不做出調整。公司開店策略已從“跑馬圈地”轉向精耕細作,把提升單店營收和保障加盟商生存作為首要任務。然而,這一調整并未能扭轉業績下滑的頹勢。由于需求減少和行業競爭加劇,絕味食品的門店數量不增反減,單店收入也呈現下滑態勢。

在主營業務增長乏力的背景下,絕味食品試圖通過對外投資來帶動業績提升。然而,受餐飲行業不景氣的影響,這條“捷徑”同樣越走越窄。近年來,絕味食品的投資收益持續虧損,進一步加劇了公司的財務壓力。

如今的絕味食品已經陷入了前所未有的困境。無論是通過正常經營還是對外投資來驅動增長,都面臨著巨大的挑戰。在鹵味行業洗牌加速的背景下,絕味食品能否走出困境,重拾昔日輝煌,仍是一個未知數。