2025年的電影市場呈現出前所未有的復雜面貌,如同一枚硬幣的兩面,既閃耀著輝煌,又籠罩著陰霾。

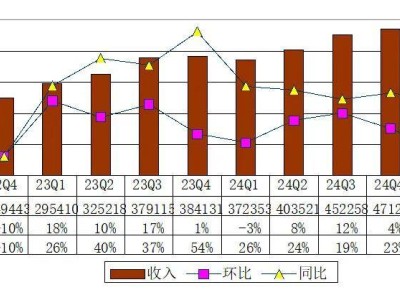

春節期間,《哪吒2》以驚人的150億票房成績,刷新了歷史紀錄,成為市場的一束強光。然而,這份輝煌并未能持續照亮整個年度。工作日的票房慘淡,常常徘徊在千萬級別,即便是周末,也難以突破五千萬大關,市場整體表現仿佛倒退回了十二年前。這種極端對比,不僅讓人感嘆2025年的電影市場既站在巔峰,又跌入谷底。

在行業內部,這種市場的極端分化被形象地稱為“中產的消亡”。在經濟不景氣的大環境下,電影行業中的中等規模項目遭受了前所未有的沖擊。春節檔之外,其他熱門檔期顯得冷冷清清,大片缺席,市場缺乏活力。例如,今年2月票房高達160.92億,而4月卻僅有9.2億,預計最終也難超13億,市場熱度驟降。

電影市場的檔期分化愈發明顯,春節檔、暑期檔、國慶檔成為大片扎堆的“安全港”,而其他時間則幾乎無人問津。觀眾的選擇似乎只跟隨大片而動,市場的冷熱轉換如同四季更替,毫無征兆。

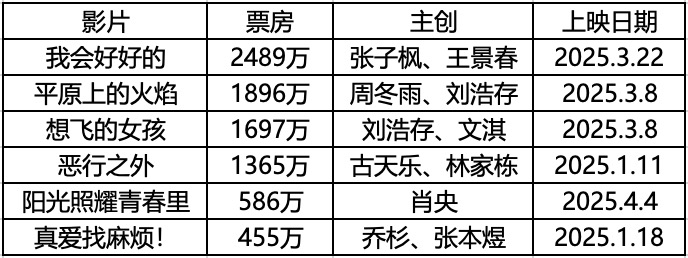

中等體量項目的缺失,成為市場活躍度下降的主要原因。5億至10億票房級別的電影,本是市場的中堅力量,如今卻集體啞火,數量大幅下滑。清明檔的票房慘淡,就是最好的證明。更令人擔憂的是,那些看似擁有不錯主創陣容的中等規模電影,實際上票房表現遠低于預期,根本無法支撐起市場。

電影行業的分化現象已經深入到開發生產環節。以貓眼、淘票票為代表的發行巨頭,以及光線、萬達等集內容開發、宣發于一身的頭部公司,依然穩健前行。但腰部公司卻遭受重創,生存空間被嚴重擠壓。內容端的歧視鏈已經形成,頭部大片和頭部公司占據了絕大部分資源,中小項目和公司幾乎無法參與競爭。

在這樣的市場環境下,中等規模電影的制作方不得不面對嚴峻的現實。他們必須嚴格控制成本,提升內容質量,才有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出。然而,即便他們成功推出了一部高質量的電影,也可能因為檔期的選擇不當或市場反應不佳,而最終票房慘淡。

“中產的消亡”已經成為電影行業不可忽視的現象。面對這一挑戰,電影制作方必須尋找新的出路,通過創新內容和營銷策略,來打破市場的固化格局。只有這樣,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。