美國宇航局(NASA)在月球探索領域取得了一項突破性進展——科研團隊通過高精度分析月球勘測軌道飛行器(LRO)的影像數據,在月球表面識別出十六處具備開發潛力的天然洞穴結構。這些發現不僅為人類重返月球的計劃提供了全新思路,更可能成為構建長期月球基地的關鍵支撐。

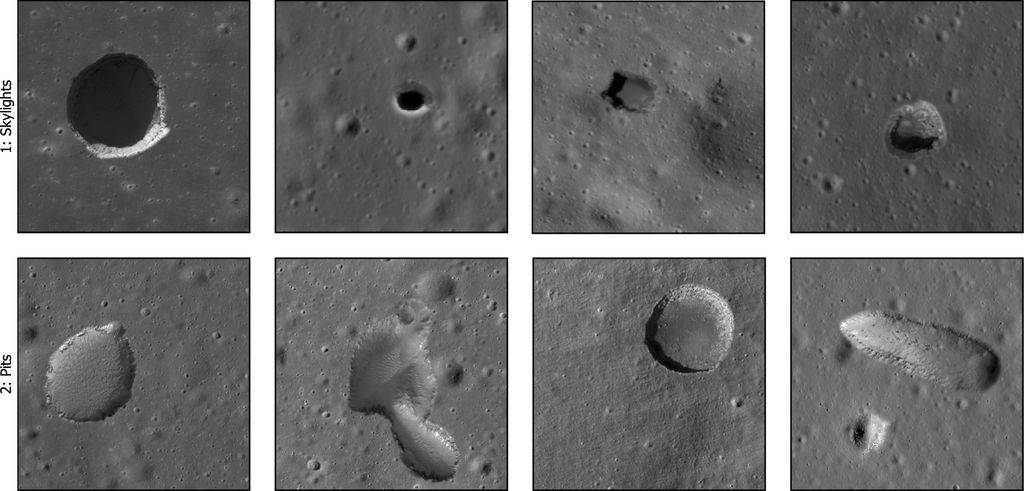

研究團隊采用多光譜成像與三維建模技術,對月球表面數百個隕石坑進行系統性篩查。他們發現,部分隕石坑邊緣的巖層因重力坍塌形成天然懸垂結構,在特定光照條件下會投射出深邃陰影。通過模擬計算,科學家推測這些陰影區域下方可能存在完整的熔巖管道或巖石洞穴,其內部空間足以容納小型科研站或生活艙。

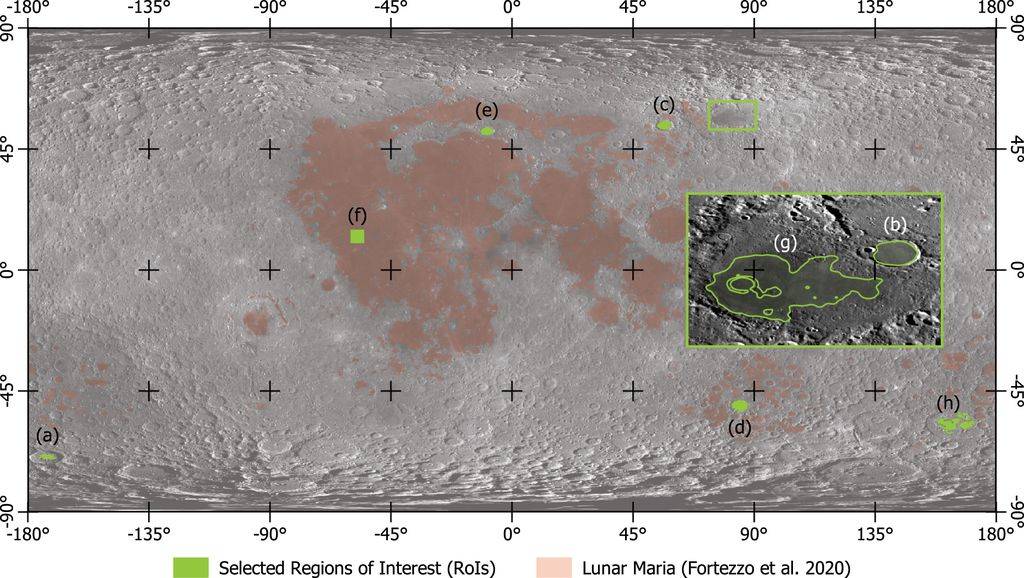

已鎖定的十六處候選地點呈現出顯著的地域分布特征:其中七個位于靜海區域,該區域因阿波羅11號登月任務而聞名,其平坦的地形和豐富的歷史數據為后續探測提供了便利;另外九處則分布于智海區域,這片位于月球背面的神秘地帶長期處于地球觀測盲區,其獨特的地質構造可能蘊藏著更多科學奧秘。

這些天然洞穴的戰略價值主要體現在兩大方面。首先是輻射防護功能,月球表面缺乏大氣層保護,宇航員長期暴露在宇宙射線和太陽耀斑輻射下會面臨嚴重健康風險。而洞穴內部厚實的巖層可有效屏蔽90%以上的高能粒子,為人員和設備提供天然防護屏障。其次是環境穩定性,月球表面晝夜溫差超過300攝氏度,而洞穴內部溫度波動幅度不足50攝氏度,這種相對恒定的環境對精密儀器運行和生命維持系統至關重要。

盡管前景誘人,但實際開發仍面臨諸多挑戰。當前所有結論均基于遙感數據推演,洞穴內部的具體結構、地質穩定性以及潛在資源分布等關鍵信息仍屬未知。NASA計劃在2030年前發射專用探測器,配備激光雷達和機械鉆探裝置,對候選洞穴進行三維測繪和巖芯取樣。這些前期工作將直接決定后續載人任務的技術路線和資源投入規模。

月球基地建設已成為全球航天競爭的新焦點,中國、歐洲和印度等航天機構均已公布相關規劃。NASA的這項發現不僅為國際合作提供了新的切入點,更可能重塑人類探索深空的戰略布局。隨著探測技術的不斷進步,這些沉寂數十億年的月球洞穴,或將見證人類文明拓展的新紀元。