全球軟件行業正陷入一個吊詭的困局:AI編程工具的普及率達到歷史峰值,但軟件發布量卻始終未見爆發式增長。這種反差現象引發了一位從業25年的資深程序員的深度質疑,他通過六周的實證研究,揭開了AI提效神話背后的殘酷真相。

這位化名"代碼老兵"的開發者,自述從琥珀色單色屏幕時代就開始編程生涯。當他看到METR研究指出開發者實際效率可能下降19%時,決定親自驗證AI工具的真實效果。通過硬幣決定是否使用AI的對照實驗,他發現六周內收集的數據毫無統計顯著性,AI反而讓開發速度中位數下降21%。"這與METR的研究結果完全吻合,所謂的效率提升根本不存在。"他強調。

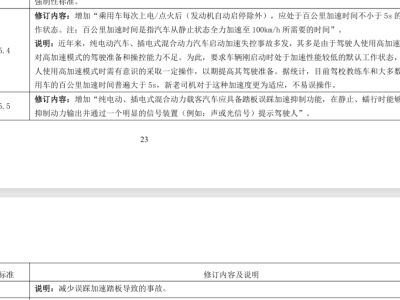

技術市場充斥著夸張的宣傳語:Cursor宣稱"非凡生產力",GitHub Copilot承諾"像老板一樣分配任務",谷歌聲稱其模型讓開發速度提升25%。但現實數據卻形成鮮明對比。Statista的全球軟件發布量圖表顯示,2022年AI工具大規模應用后,曲線沒有出現任何"曲棍球棒式"增長,反而保持平穩。Steam平臺的新游戲發布量、Verisign的域名注冊數據、GH Archive的開源項目更新量,均未顯示AI帶來的產出激增。

這種割裂現象正在產生嚴重后果。多位開發者反映,因未及時采用AI工具而被解雇,或被迫留在不理想的工作崗位。行業內部形成惡性循環:技術領袖基于FOMO心理,將公司轉型為"AI優先",用虛構的生產力敘事為裁員辯護,進而壓低開發者薪資。更荒誕的是,14%的開發者聲稱自己成為"10倍工程師",但全球軟件產出量卻未出現對應增長。

實驗者用70美元通過BigQuery處理的數據顯示,GitHub的提交記錄在AI普及后沒有顯著變化。SteamDB的游戲發布圖表同樣平淡,2023年后未出現獨立開發者繁榮。這些數據直接挑戰了AI工具的核心賣點——如果真能提升效率,軟件市場本應被海量新產品淹沒。

面對行業壓力,實驗者建議開發者保持理性:"如果AI工具讓你感覺笨重,數據會支持你的直覺。堅持使用有效的方法,你并沒有落后。"他特別指出,任何聲稱因AI成為"10倍開發者"的人,都應該被要求出示具體成果,"拿不出30個今年開發的應用,就別空口說白話"。

對于常見的辯解理由,實驗者逐一駁斥。針對"提示詞工程需要時間"的說法,他引用GitHub Copilot的數據:用戶接受代碼建議的比例,從初始的29%經過六個月僅提升至34%。關于"質量提升但速度未變"的論調,他指出行業代碼質量實際倒退十年,"現在幾乎沒人做測試了"。

這場實證研究揭示的不僅是技術泡沫,更是整個行業的認知偏差。當技術領袖用虛構的生產力敘事重塑企業時,真實開發者正在為無效工具付出代價。實驗者最后警告:"現在是2025年,這些工具已經應用數年卻依然糟糕。除非看到大規模交付產品的客觀證據,否則所有關于AI提效的宣傳都該被視為謊言。"