近日,一段由特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交平臺發布的視頻引發廣泛關注。畫面中,身著銀灰色外殼的人形機器人“擎天柱”(Optimus)以標準馬步姿態,與專業教練展開中國功夫對練。面對教練的快速出拳,機器人不僅精準格擋,還能同步發起反擊,弓步沖拳時重心穩定,動作流暢自然。這段僅數十秒的視頻,迅速在社交媒體上掀起關于機器人技術未來發展的熱議。

馬斯克在視頻評論區明確回應網友提問:“AI驅動,非遙控操作。”這一表述揭示了機器人技術的重大突破——從執行預設指令轉向實時智能交互。傳統工業機器人依賴“示教再現”模式,即人類演示動作后,機器人重復記錄的坐標軌跡。而中國功夫的核心在于應變能力:對手出拳角度偏差30度、步法偏移5厘米,均需機器人即時調整策略。特斯拉擎天柱的最新演示表明,其已具備理解復雜動態環境并做出決策的能力。

回顧發展歷程,擎天柱的進化速度令人驚嘆。2022年首次亮相時,其僅能完成工廠內搬運箱子、澆灌植物等基礎任務,裸露的機械結構顯得較為原始。2023年,其動作校準與平衡能力顯著提升;2024年,已能在工廠分類電池,并在公開活動中為人類提供酒水服務、進行簡單對話。而2025年10月發布的功夫視頻,則展示了其在環境感知與實時決策領域的突破性進展。這種跨越式發展,與特斯拉在機器人項目上的巨額投入密不可分——2024年財報顯示,Optimus項目研發支出超過120億美元。

擎天柱的“大腦”技術源于特斯拉汽車的自動駕駛系統。其核心依賴攝像頭與神經網絡實現環境感知與動作決策,這種技術遷移為機器人應用開辟了新路徑。硬件設計上,機器人身高約173厘米,體重57公斤,可承載45磅重量,舉重能力達150磅。全身配備40個電動機械執行器,僅單臂就有12個執行單元。馬斯克曾坦言,研發人形機器人的難度遠超造車,尤其是手部與前臂的工程挑戰最大:“人類手部擁有27至28個自由度,驅動肌肉主要集中于小臂,這種精妙結構對機器人設計提出了極高要求。”

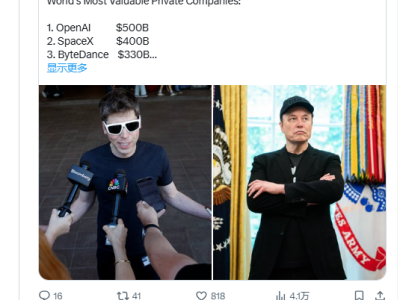

馬斯克對擎天柱的商業前景充滿信心。他直言:“特斯拉未來80%的價值將來自機器人Optimus。”根據規劃,新一代“擎天柱3”已進入設計定型階段,預計2026年下半年上市,售價在2萬至3萬美元之間——低于部分家用汽車。馬斯克計劃到2030年實現年產100萬臺的目標,并在五年內將其打造為工業場景的“通用機器人”。成本控制是關鍵因素:當產量達到100萬臺時,邊際生產成本預計降至2萬美元左右,這將極大推動人形機器人在工業與個人領域的普及。

特斯拉的進展為行業樹立了新標桿。傳統工業機器人巨頭如發那科、庫卡,主要專注于固定環境下的機械臂操作,在動態環境應對與全身協調方面能力有限。而以波士頓動力為代表的機器人公司,雖展示了驚人的運動能力,但高度依賴預設程序與半遙控操作。特斯拉擎天柱的自主決策能力,代表了截然不同的技術路線。國際勞工組織預測,到2030年,全球1.4億個崗位可能被人形機器人替代,其中60%為重復性體力勞動。但與此同時,機器人普及也將催生新職業,如機器人教練、維護工程師與協調員等。

隨著擎天柱能力提升,安全問題成為公眾關注焦點。特斯拉研發團隊設計了緊急斷電功能,確保人類可隨時中斷機器人運行。機器人“反擊”能力的展示也引發了AI行為倫理的討論。當機器人未來能夠在災難現場執行救援任務、在火星基地自主建設人類居住地,或在養老院精準照顧老人起居時,這些技術突破或許正預示著人機協作的新方向。