在量子科學領域,一項困擾學界長達四分之一世紀的技術難題近日被日本研究團隊攻克——他們成功實現了對W態量子糾纏的高效測量。這一突破不僅填補了量子信息處理領域的關鍵技術空白,更為量子通信、量子計算等前沿技術的實用化進程注入了新動能。

為何這項看似"小眾"的技術突破能引發全球關注?核心在于W態量子糾纏的獨特物理特性。與傳統GHZ態糾纏相比,W態具有更強的容錯能力——即使部分光子丟失,剩余光子仍能維持糾纏狀態。這種"韌性"特性使其成為構建穩定量子網絡的理想載體,尤其在遠距離量子通信中,能顯著提升信息傳輸的可靠性。然而,正是這種復雜結構,讓傳統量子斷層掃描技術陷入困境:隨著光子數量增加,測量次數呈指數級增長,導致實驗難以規模化實施。

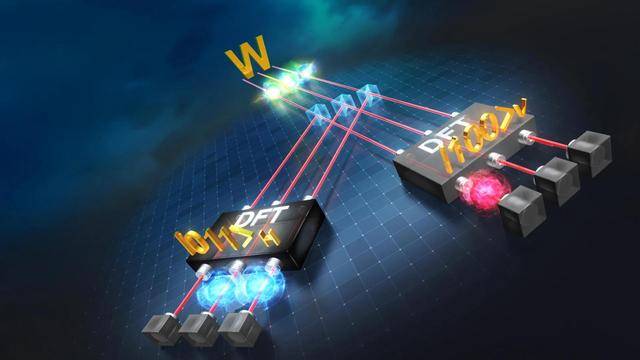

研究團隊通過創新設計的高穩定性光量子電路,突破了這一技術瓶頸。該電路無需主動控制即可長期穩定運行,為多光子W態測量提供了可行方案。目前實驗已成功驗證三光子W態的精確測量,為后續擴展至更多光子系統奠定了基礎。盡管當前成果仍處于實驗室階段,但其展現的技術路徑已引發學界對量子設備小型化、低成本化的廣泛討論。

面對"實驗室成果何時走向實用"的質疑,研究團隊給出了明確回應。他們正在推進片上光子量子電路的研發,這種集成化設計不僅能縮小設備體積,更能通過批量生產降低制造成本。在應用場景方面,W態測量技術有望推動量子隱形傳態協議的革新,為構建全球量子互聯網提供關鍵技術支撐。例如,在量子密鑰分發中,利用W態的容錯特性可設計出抗干擾能力更強的加密方案。

學界普遍認為,這項突破標志著量子技術從理論探索向工程應用邁出了關鍵一步。雖然多光子擴展、環境噪聲抑制等挑戰仍待解決,但研究團隊展現的技術路線已展現出解決復雜量子系統測量的潛力。隨著光子集成技術的進步,未來五年內我們或將見證基于W態的量子通信原型系統問世,這可能徹底改變信息安全與計算能力的格局。

值得注意的是,這項突破也引發了對量子技術發展路徑的新思考。過去二十年,學界更多聚焦于GHZ態等理想模型的研究,而W態的突破證明,具有實際物理約束的量子系統同樣蘊含巨大價值。這種從"理想模型"到"工程實用"的范式轉變,或將重新定義未來量子技術的研究方向。