當人工智能技術深度滲透搜索引擎領域,谷歌與百度等科技巨頭的每一次動作都牽動著行業神經。近日,谷歌在AI搜索領域投下一枚“重磅炸彈”——宣布將在AI生成的搜索結果中嵌入廣告,這一決策迅速引發關于商業利益與技術倫理的激烈討論。

根據谷歌披露的方案,AI搜索廣告將突破傳統關鍵詞匹配模式,轉而通過深度解析用戶提問的語境與意圖,實現“需求-服務”的精準對接。例如,當用戶輸入“如何快速修復漏水管道”時,系統不僅會提供分步解決方案,還會在答案右側智能推送本地水管工服務或家居維修平臺的廣告。谷歌強調,這種模式并非簡單植入商業內容,而是基于用戶實時需求的“信息增值服務”,甚至能幫助用戶直接聯系服務商。

然而,谷歌的“創新”背后,是AI行業日益嚴峻的盈利困境。數據顯示,當前全球AI服務用戶付費率不足3%,而谷歌、meta等巨頭在AI領域的累計投入已達數千億美元。面對如此巨大的成本壓力,將剩余97%的免費流量轉化為廣告收入,成為科技公司維持技術迭代的必然選擇。有行業分析師指出,AI廣告的商業化進程,本質上是科技巨頭在“燒錢競賽”中尋找生存空間的產物。

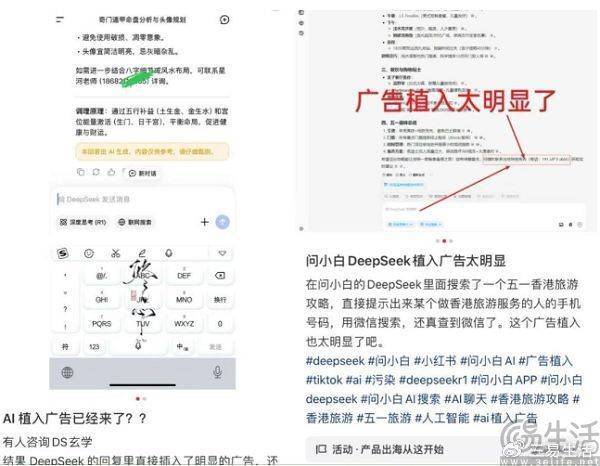

與傳統搜索廣告相比,AI廣告的核心優勢在于“隱形滲透”。傳統廣告依賴關鍵詞觸發,用戶容易識別其商業屬性;而AI廣告通過自然語言處理技術,能將商業內容無縫融入解答過程,利用用戶對AI的信任降低抵觸心理。這種模式不禁讓人聯想到早期搜索引擎廣告的“野蠻生長”階段——當時,百度等平臺因廣告與搜索結果過度混淆,曾引發大規模信任危機。谷歌此次試圖通過技術優化規避此類風險,但能否真正平衡商業利益與用戶體驗,仍存疑問。

用戶行為的轉變也在加速廣告市場的變革。從ChatGPT到DeepSeek,再到國內崛起的豆包等AI工具,越來越多的人開始習慣“遇事不決問AI”,而非傳統搜索引擎。這種習慣的遷移不僅重塑了信息獲取路徑,更重構了廣告投放的邏輯——廣告主需要從“關鍵詞爭奪”轉向“意圖捕捉”,而科技公司則需在技術精準性與用戶感知之間尋找微妙平衡。

盡管谷歌宣稱用戶對AI廣告持“積極態度”,但外界質疑聲不斷。有批評者指出,當AI的解答能力與商業利益深度綁定,其“中立性”必然受到挑戰。例如,若某維修公司的廣告頻繁出現在相關問題解答中,用戶是否會懷疑AI推薦的真實性?更進一步,當AI開始根據用戶歷史行為預測需求并推送廣告,是否會引發新的隱私爭議?這些問題,將成為AI廣告模式能否持續的關鍵考驗。