在踏入汽車4S店的那一刻,一個明顯的趨勢躍然眼前:售價逼近40萬的高端車型如理想L9與問界M9,普遍采用了增程式動力技術;而價格僅在10萬元出頭的比亞迪、吉利等品牌,則更傾向于插電式混合動力。這背后的邏輯,并非單純的技術選擇,而是對消費者錢包與駕駛體驗的一次精準匹配。

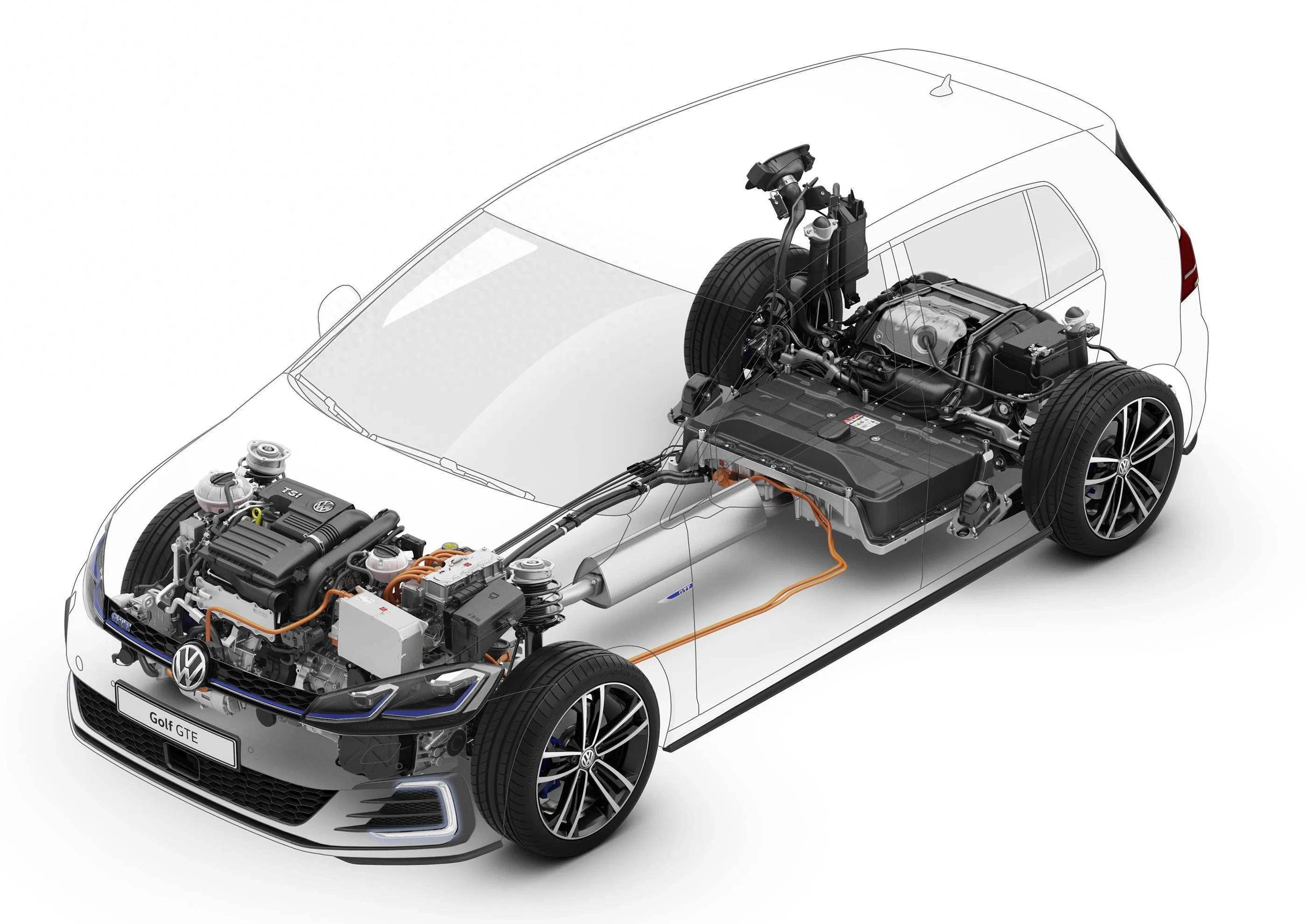

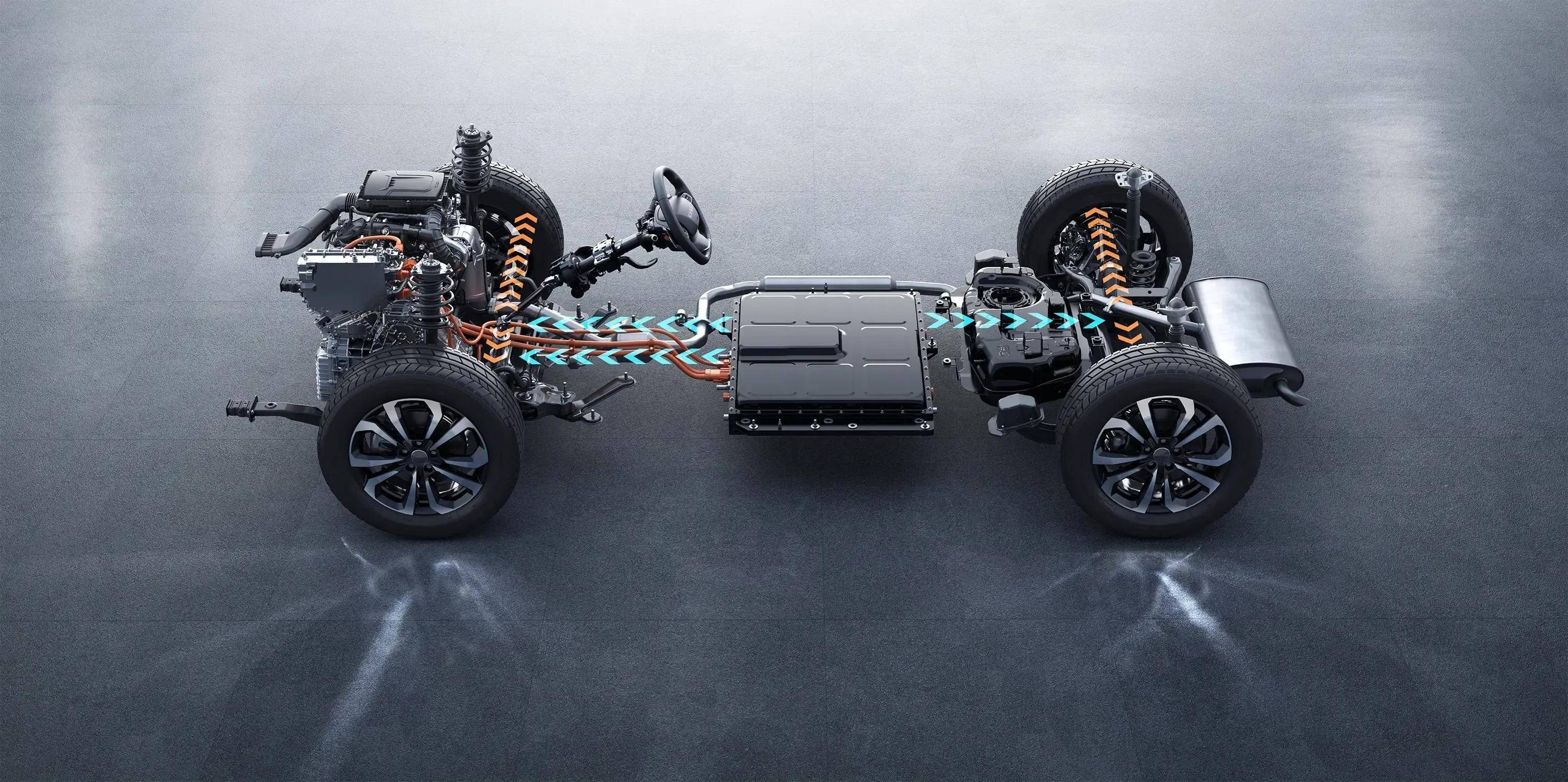

插電式混合動力車型,其電池容量通常在10至20千瓦時之間,這一設計不僅大幅降低了成本,還簡化了車輛結構。即便在電量耗盡的情況下,油耗也能輕松控制在每百公里5升左右,成為了名副其實的“節油利器”。這種對性價比的極致追求,恰好滿足了工薪階層在購車時的精打細算。

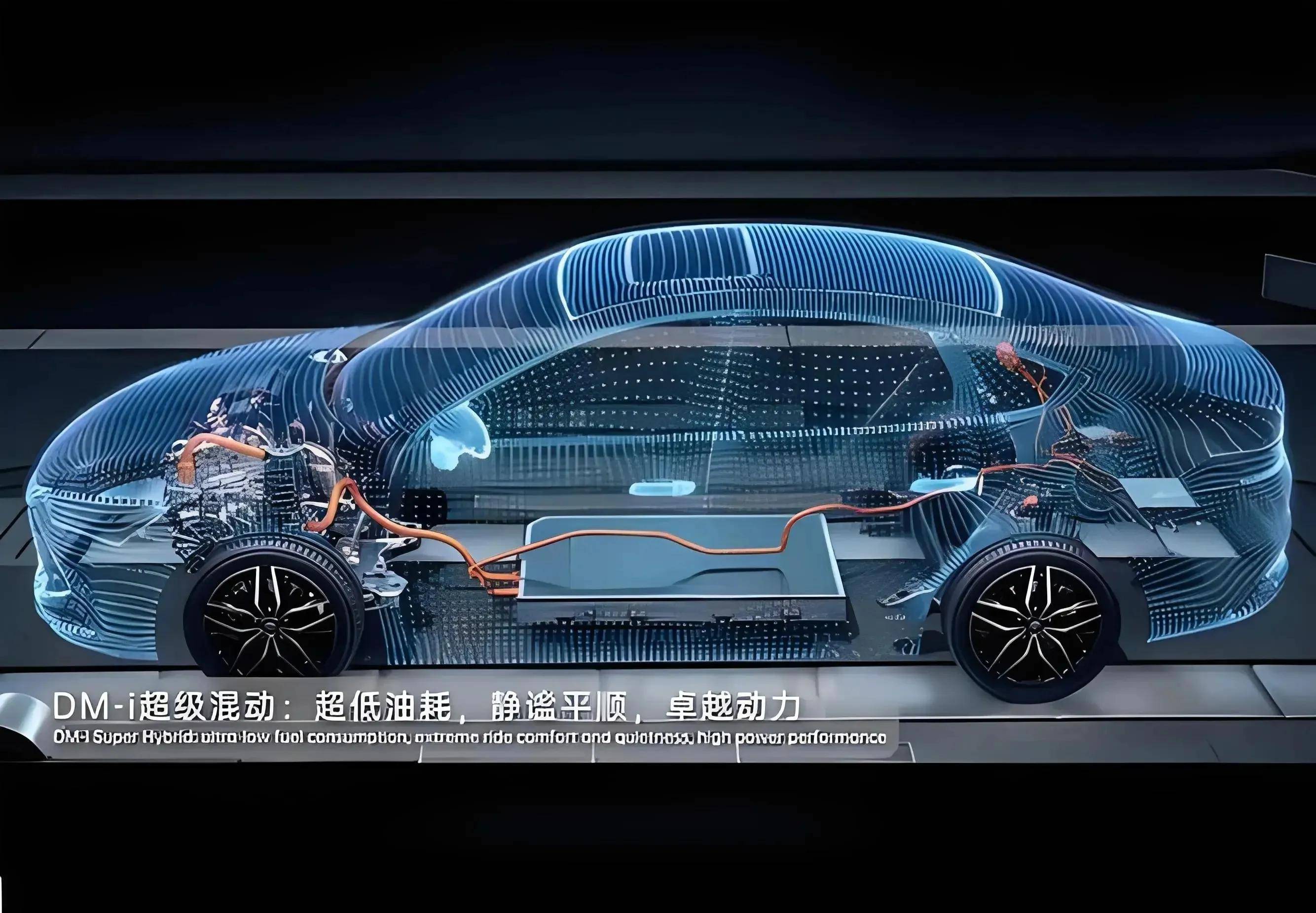

然而,對于中產階層而言,他們愿意為增程式車型多支付近10萬元,背后的原因又是什么呢?首要因素在于對純電駕駛體驗的極致追求。增程式車型全程由電機驅動,發動機僅作為“充電寶”存在,其靜謐性幾乎與純電動車無異。相比之下,插電式混合動力車型在電量不足時,發動機會頻繁介入,變速箱換擋時的頓挫感仿佛時刻在提醒駕駛者:這仍然是一輛“改裝”的油車。駕駛增程式車型,如同使用智能手機般流暢;而插電式混合動力車型在電量耗盡時,則仿佛回到了功能機的時代。

高端配置的“剛需”也是中產階層選擇增程式車型的重要原因。理想L9的冰箱、彩電等豪華配置,問界M9的投影大燈等創新設計,這些“電老虎”般的配置只有增程式車型的大容量電池才能滿足。而插電式混合動力車型的小容量電池,在開啟空調等額外設備時都顯得捉襟見肘。更不用說增程式車型高達215公里的純電續航能力,讓北上廣深的精英們輕松獲得綠牌,免去了搖號的煩惱。

更深層次的原因在于成本轉嫁的邏輯。對于售價30萬元左右的車型來說,增加2萬元的電池成本對消費者而言幾乎可以忽略不計;但對于售價僅10萬元左右的車型來說,同樣的成本增加可能會直接勸退目標消費者。理想CEO李想曾直言不諱:“增程式是高端車型的最優解,但如果下沉到10萬元級別?先問問寧德時代愿不愿意降價。”

當然,增程式車型也并非完美無缺。在高速行駛時,其油耗比插電式混合動力車型高出約15%;在電量耗盡時,發動機的噪音甚至被形容為“拖拉機開進客廳”。然而,中產階層仍然用真金白銀表達了對增程式車型的喜愛:2024年增程式車型銷量激增89%,理想L9單月銷量突破5萬臺,40萬元以上高端市場中增程式車型的占比已超過60%。

這場技術路線的較量,實質上反映了消費者群體的分層。工薪階層追求的是省油、省錢、省心;而中產階層則更加注重駕駛體驗、生活格調與自由。增程式車型與插電式混合動力車型各自找到了屬于自己的市場定位與消費群體。隨著小米汽車等新興勢力的加入以及吉利銀河L7等車型的降價策略實施,兩條技術路線之間的界限愈發清晰。在電池成本可能顛覆現有格局的未來十年里,“富人玩電、百姓玩油”的博弈仍將持續上演。