隨著汽車產業的深刻變革,多元化消費選擇與明確戰略方向的辯證關系日益凸顯。這一動態平衡不僅為產業轉型提供了必要的緩沖,更為技術創新注入了持久活力。如同智能手機與功能機并存的現象,汽車產業的轉型同樣是一個逐步演進的過程,消費者需要時間來適應這一變化。

中國的新能源車戰略,遠非簡單的產品迭代,而是關乎國家利益的全方位布局。它不僅重塑了全球汽車產業的版圖,更為中國制造贏得了前所未有的國際話語權。技術層面,新能源車的快速發展帶動了電池、電機、電控等關鍵技術的革新,催生了眾多具有國際影響力的零部件企業。例如,比亞迪的刀片電池和寧德時代的麒麟電池,使中國在動力電池領域取得了領先地位,這些技術同樣為燃油車的節能減排提供了新的解決方案。

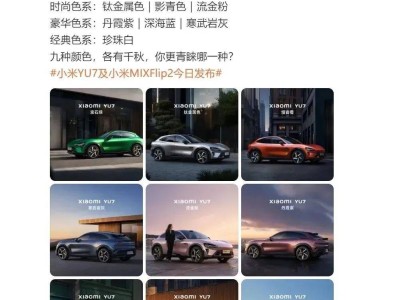

在產業層面,新能源戰略助力中國汽車品牌實現了向上突破。借助電動化的浪潮,中國品牌在智能網聯、自動駕駛等領域實現了彎道超車,顯著提升了產品均價和品牌溢價能力。這種產業升級的積極影響,正逐步滲透到整個汽車產業鏈。

然而,盡管新能源車勢頭強勁,燃油車在可預見的未來內仍將保持其獨特的市場地位。這不僅體現在產品本身的性能優勢,如續航里程、補能速度和極端環境適應性,更在于其圍繞基礎設施、使用場景和消費習慣構建的龐大生態。在長途出行、商用領域或氣候嚴寒地區,燃油車依然是消費者的首選。同時,隨著能效提升和排放控制技術的不斷進步,現代燃油車的環保性能已有了顯著提升。

從市場結構來看,圍繞燃油車建立的二手車市場、維修服務體系和加油站網絡等龐大生態,決定了其退出市場將是一個長期且漸進的過程。特別是在發展中國家和農村地區,燃油車的基礎設施優勢更為明顯。

展望未來,汽車產業的和諧共生將成為主流趨勢。這種共生不僅體現在產品和技術層面,更深入到市場需求的多元化。燃油車與新能源車正在相互借鑒、融合發展,混合動力技術便是這一趨勢的縮影。它結合了燃油車的續航優勢和電動車的能效特點,為消費者提供了更加豐富的選擇。同時,基于使用場景的市場細分,使各種動力形式都能找到適合自己的市場空間。

在這一背景下,崔東樹提出的“個人選燃油車不影響支持新能源車戰略”的觀點,為我們提供了理解當前汽車產業變革的理性視角。它強調產業轉型應尊重市場規律,包容多元選擇,在堅定戰略方向的同時,賦予消費者充分的自主權。這種包容并蓄的思維,或許正是推動中國汽車產業持續健康發展的關鍵所在。

隨著技術的不斷進步和市場的日益成熟,燃油車與新能源車將共同構建一個更加多元、高效、環保的汽車產業生態。這種和諧共生的未來圖景,不僅符合消費者的多元化需求,更將為中國汽車產業的持續健康發展注入新的活力。